アメリカへの視察旅行で、洗練された船外機が数多く生産され、水上レジャーが盛んに行われているのを見ていた川上源一社長は、将来、日本にも必ずこうした光景が普通に見られる時代がくるはずだ、と確信していた。そして、水上レジャーの楽しさの本質を知らなければ、人々にその魅力を伝えることはできないとの思いを強くし、この時期、個人としてセーリングクルーザーを所有し、浜名湖に遊んだ。このクルーザーにはアメリカ製の船外機を取り付けていたが、しかしこれがよく故障した。国産品と取り替えてみたが、外国の製品に比べるとやはり品質、性能の点でかなり見劣りがした。そうした経験が船外機の開発へと向かわせた。

しかし、技術スタッフには船外機の開発を経験した者がいない。参考となる優れた船外機のモデルも見当たらない中で、試行錯誤を繰り返した末、1958年春に空冷2ストローク2気筒250ccの試作機を完成させた。

この試作機はエンジンの本体が大きく、航行テスト中にエンジンマウントを破損して水中に落としてしまうなどのトラブルもあり、実用化はされなかった。ほかに40馬力船外機の開発も行われたが、こちらも組立加工するまでには至っていない。

こうした動きと平行して進められたのが、125cc、空冷2ストローク単気筒船外機の開発だった。設計を担当した浜松研究所の技術スタッフは「海外製品のカタログをどっさり渡されただけ。雲をつかむような感じで開発はスタートした」と語っている。

ここでも「オリジナル」が追求された。条件は4点。エンジンは空冷式で、YA1(125cc)の部品を共用すること。トランサム(スクリュー部分からエンジンまでの高さ)は可変式にし、燃料にケロシン(灯油)を使える方式を採用すること、だった。

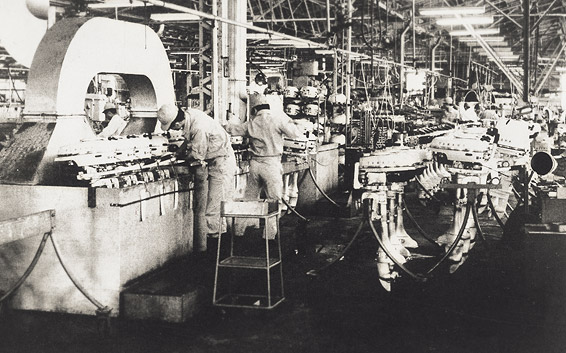

このころ、日本楽器の新居工場ではモーターボートの開発が始まっていた。そのさなか、川上社長はひんぱんに現場を訪れて開発の進行を見守り、船外機製造に強い意欲を示している。そしてついに1960年7月、第1号船外機「P-7」が発売された。仕様は、空冷、2ストローク123ccで7馬力。主なターゲットは、沿岸漁業用の木造和船だった。当初計画では月産200台を想定。このP-7によってヤマハ船外機の歴史は始まった。

市場で高い評価を得たのは、翌1961年11月に投入した63cc、空冷単気筒で3馬力モデルの「P-3」だった。

P-3の燃料タンクをデザインしたのは、当時としては珍しい女性のスタッフだった。黄色に塗装された丸形の形状はユニークで、のちに漁師の間で「ヤマハの黄帽子」と呼ばれ親しまれた。船外機では初めて空気制御にロータリーディスクバルブを採用するなど、仕様も斬新だった。

P-3は軽く始動性がよく、漁業者から高い支持を得た。この時期、国内の漁場はどこも赤色のトーハツの船外機が強く、沿岸の水面はまさに赤一色だった。ところがP-3を発売して1年が経過した頃、とりわけ房総半島の海などでは「黄帽子」がぐんと増え、ヤマハ船外機は日本の沿岸にしっかりと浸透していった。

.