1955年の5月末、日本楽器では思い切った方針を打ち出す。誕生間もないYA1の性能をレースの場で実証し、自らの存在を広くアピールする戦略である。新たな挑戦だった。

この時期、国内の二輪車レースは、モータースポーツとしてだけでなく、各社の製品の優劣を公表するための技術コンテストの意味合いを持っており、業界団体である小型自動車工業会が主催し、それを通産省が後援していた。レースでの成績が販売に直結するため、各社は社運を賭けてレースに臨んでいた。

初陣に選んだのは、1955年7月10日に行われた第3回富士登山レースである。当時、このレースは二輪業界のビッグイベントで、過去2回はホンダが連続優勝していた。YA1を発売して5ヶ月。レース参戦を決めてから本番まで残された期間は1ヶ月で時間に余裕はない。だが、競争の世界に身を投じる以上、目指すは優勝あるのみ。まさに社運を賭けた準備が展開された。

出場するのは市販車部門(125ccクラス)で、レースのための改造は認められない。創業直後のことで技術的な確信があったわけではないが、エンジンの出力アップには全力を挙げて取り組んだ。

エンジン・チューニングで思わぬ効果をもたらしたのが、DKW社から入荷した新型のマフラーである。このマフラーをYA1に装着したところ、エンジンの最大出力が一気に0.5馬力も増加した。排気系がこれほどまでにエンジン性能を左右することに、まだ経験の少なかった技術陣は驚かされたという。

一方、燃料のオクタン価を上げたらさらに出力が増加するかもしれないと、自衛隊から航空機用のハイオクガソリンを購入したこともある。ところが深夜に行った実験では、シリンダーヘッドと点火プラグがみるみる真っ赤に燃えて、さながら暗夜の樹間を「火の玉」が疾駆するように見えた。これではとても使えない。

「優秀なエンジンを送れ」との現地部隊の声に、技術陣はレース前日までの3日間、夜を徹してテストと改良を重ね、5台のスペアを含む16機のエンジンを現地に送り込んだ。ライダーは各地の特約店の協力で12人を確保した。

当時としては日本最大のオートバイレースとあって、当日は全国からレースファンが集結した。また、各社の応援団も大挙して駆けつけた。まさに各社の威信がぶつかり合った。

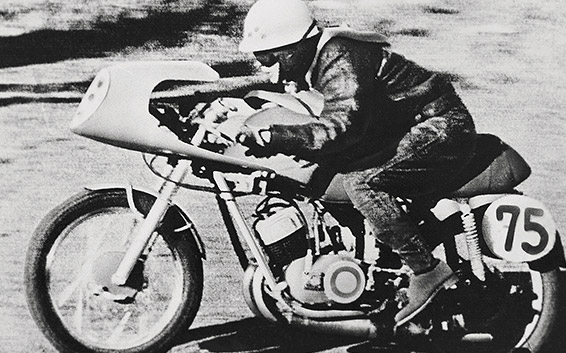

コースは静岡県富士宮市の浅間神社から富士山の3号目までの登山道24.2キロ、標高差は1,400m。ヤマハが出場した125ccクラスには16社から49台が出走した。レースはタイムトライアル方式で行われ、結果はYA1が29分07秒で優勝、10位までに7台のYA1が入賞した。ハイパワーを効率よく引き出す4段変速機、登山道のコーナーを俊足に駆け抜けられる操縦安定性など、YA1の素性のよさが実証されての圧勝であった。

同じ年の11月、より高度なレースとして始まった第1回浅間高原レースにも参戦する。このレースも一般道で、火山灰の路面は雨で掘られたギャップが連続し、幅員も狭い難路を全速力で走行する厳しいレースだったが、125ccクラスで再び上位を独占した。

浅間への参戦にあたり、川上社長は技術陣に「YA1の馬力を2倍にアップさせよ」と命じている。技術陣は、トロンボーンの共鳴原理を排気系の共振に応用させ、排気チャンバーの大きさを変えて性能向上を図った。また、流体力学の原理から、シリンダーのポート部分の気体の流れがスムーズなほど馬力は大きくなると想定し、ポートにヤスリをかけて滑らかにするなど知恵を絞って実践した。こうした努力の結果、当初は5馬力だったパワーが、2ヶ月後には10馬力にまでアップしたのだった。

レースに優勝すると、地元の浜松や東京、大阪、神戸など、各地で優勝パレードを行い、記録映画をつくって販売店に配った。硬軟合わせたこれらの活動は「ヤマハ」の知名度を徐々に高め、創業した1955年に2,272台だった年間生産台数は、1956年に8,743台、さらに1957年には1万5,811台と増加。レースでの躍進は技術の確かさをアピールし、販売促進に着実に貢献していった。

.