いつの日も遠く ヤマハ発動機開拓時代のうらばなし

1青天の霹靂(へきれき)

1971年(昭和46年)5月、突然、小池専務に呼ばれた。専務室へ行くと、「今回、上島君と君を役員に推薦することになった。上島君と二人で川上社長のところへ行って来なさい」と言われた。感激と共に身の引き締まる思いがしていると、「ただし、今の自動車の仕事はやらせない。船外機担当重役として第三技術部長をやってもらう」ということであった。感激が驚きに変わった。

大変な事になった。今やっている自動車の仕事は自分の一生の仕事の積もりで情熱を燃やしていたし、楽しかった。それに引き替え、当時の船外機はクレームだらけで「損害機」と呼ばれ、ヤマハの商品の中で一番どうしょうもない商品というのが通念になっていた。当時ヨーロッパにも多少輸出されていたが、その現地責任者だった長岡重役から、「ヤマハの船外機は世界の三流品、少なくとも二流品にしなくてはね」とまで言われていた程である。

ディーラー向け冊子の記事(1967年)

ヨーロッパでは販売されていたヤマハの船外機

当時のオランダのボートショップ

正直言ってこの時、重役になるのは非常に有り難いことであるが、船外機を担当するのなら会社をやめようかと思った。一週間ぐらい一人で悩んだ末、「大変な仕事を任せる価値がある男」と評価してくれたからだと思い直し、船外機の担当を決心した。そしてやる以上は、「ヤマハ船外機を世界の一級品にするのが私の責務」と心に誓ったことを覚えている。これが私の船外機のスタートであった。

私は真っ先にアメリカ市場を見に行った。アメリカは船外機の世界需要の半分を占める一番進んだ市場である。この市場で受け入れられる様にならなければ世界の一級品にはなれない。アメリカ市場を見ることが船外機を最も良く理解することだと思ったからである。

ところがヨーロッパの長岡重役から、「船外機の担当になったら、ヤマハ船外機を売っているヨーロッパへ来るのが当たり前なのに、売っていないアメリカへ真っ先に行くとは何事だ」と叱られた。実際に船外機を商売している責任者の感情を害してしまったのだ。

その後、3、4年間は年に4回ぐらいヨーロッパに通い、お互いの仕事の連絡を良くすることで、その挽回に努めた。しかし私は今でも、先入観のない時にアメリカ市場を見て、その概要を掴んだことは正しかったと思っている。

2「情けは人の為ならず」

こうして私の船外機の仕事が始まった。ところがその現状は毎日のようにやってくる、市場に出ている商品のクレーム対策に追われ、新しいモデルの開発など全然手がつかない。人材も貧弱である。とても事業計画など立て得る状況ではなかった。この時、私にはやらなければならない仕事が3つあると思った。

第1は人を集めて体制を作ること。

第2は目の前のクレームを対策すること。

第3は新しい機種を開発することである。

まず、人を集めることから始めた。当時、第三技術部(船外機技術部)の人員は設計と実験を合わせて18名。そのうち技術職は10名そこそこで、とてもまともな仕事ができる体制ではなかった。

役員会の席上小池専務から、「船外機を積極的に伸ばしていかねばならない。それにはまず第三技術部の人員補強をやりたい。第一技術部(モーターサイクル)、第二技術部(スノーモビル)の方から人を廻して欲しい」という意見が出され、役員会として合意された。

しかし、総論賛成、各論反対で、いざ具体的な打合せになると一人も出てこない。人の問題ではこういうことがよくあるものだ。はじめのうちは社内ローテーションでの増強を期待し、いろいろと折衝していたが埒があかない。仕方なく社内からの人集めは断念して外部からの採用に賭けることにした。

半年間一日も欠かさず人事課へ足を運び、外部からの採用を働きかけ、採用面接には直接立ち合った。これが私がやらなければならない当面の一番大きな仕事であった。中途採用は全員、第三技術部に入れたし、新入社員もできるだけ多く配属されるように手を廻した。最後には、「人さらいの安川」と陰口を言われたが、私は必死だった。

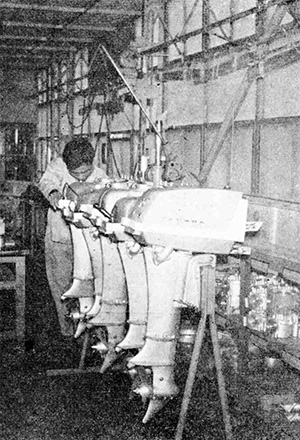

当時の船外機組み立てライン

私が自動車技術部長の時、「船外機が大変だから人を出してくれ」と一言われ、思い切って課長1名と優秀な課員1名を転出させたことがあったが、後になってこのことがつくづく良かったと思う。「情けは人の為ならず」である。

私が人集めで孤軍奮闘しているのを見かねて、昌和製作所(現在の創輝株式会社:注)の社長兼務であった仲常務が昌和へ出向していた山田君を、杉山重役(自動車部門担当)が広野君を、それぞれ第三技術部に廻してくれた。本当に嬉しかった。あの困っている時に助けてもらった有難さはいつまでも忘れることはできない。

注:この物語の執筆当時(現在はヤマハモーターパワープロダクツ株式会社)

その後、山田君と広野君はヤマハ船外機を支える中心人物になった。この様に1年後には第三技術部の人員は50名近くになった。ようやく組織の立て直しを行い、仕事の区分の明確化や分担がはっきりしている体制ができ上がった。

ヤマハが船外機事業に参入した当時から生産を担っていた昌和製作所(写真は1960年代)

3原点は「途上国」にあり

それからの仕事はクレームの根本的対策と、ラインナップの拡大に向けての新機種開発である。当時の機種はP-45(2馬力)、P-95(5馬力)、P-200(9.9馬力)、P-250(15馬力)の4機種。生産は三信工業が担当しており、生産台数は年間6万台弱であった。

船外機生産を担った三信工業(1959年撮影)

当時ラインナップされた船外機4機種のひとつである9.9馬力モデルP-200

これらの商品はヨーロッパではプレジャー用、途上国は漁業及び運搬用、そして国内は漁業用として使用されていたが、いずれも信頼性に問題があった。元々モーターサイクルエンジンから出発した船外機を、ほとんどのユーザーは海上で毎日6~8時間もの間、全開で使う。

過酷な条件下で使用される船外機(当時の日本沿岸での漁の様子)

特に途上国にあってはガソリンも粗悪、エンジンオイルも2ストローク用オイルなどなく、自動車のギヤオイルを使用する地域すらある。使用時間も1日10時間以上に及ぶのであるから、考えてみれば壊れるのもあたり前である。さらに悪いことに海上で使用するため、海水を被り、エンジンに水が入っていろいろな部分が腐食する。

ヤマハ船外機の原点、途上国での使用例(パキスタン)

毎日がクレーム対策で明け暮れた。営業からは、「こんな弱い商品を持って、売れと言われても売れるわけがない。技術部は理屈を言っても現実に物は良くならないではないか」と散々だった。悔しかった。「今に見てろ。絶対に壊れないエンジンを作ってやるから」と思ったことを覚えている

クレームの部分を少しずつ改良し続けた結果、一年後には商品も少しずつ良くなってきた。だがこの程度の改良ではまだまだ途上国の過酷な使用実態で満足のいく商品にはなっていない。故障しないエンジンがすぐにできるわけはないが、そうかと言って根本的対策がとれるまで商品の供給を止めれば、せっかく開拓した市場がなくなってしまう。市場を守るためには市場サービスをできるだけ良くやることでカバーするしかない。技術部と営業の間でその合意がやっと取れ、当時の営業担当だった江口常務に技術担当営業の増強をお願いした。

技術部からも船外機技術の分かる人を営業に出すことを約束し、技術の中心だった設計課の原田課長を思い切って技術担当営業の課長として転出させた。この仕事が当時の船外機にとって一番重要だと思ったからである。

商品の信頼性が充分でないところを市場サービスでカバーするという商売のやり方が、途上国を中心に積極的に始まった。設計者も技術担当営業と一緒になって途上国を飛び歩いた。私もアマゾンやアフリカのナイジェリアの奥地まで出掛けて、現地の使用実態を自分自身で見聞きし、商品の信頼性作りに励んだ。

現地のメカニックを指導するヤマハのエンジニア(パプアニューギニア)

船外機の技術や知識についての講座もアフターサービスのひとつ(メキシコ)

現在、ヤマハ船外機が途上国市場において多くのシェアを獲得し高い評価を得ているのは、このような努力が基礎になっている。技術部も営業も共に苦労した甲斐があった。発展途上国で信頼性が確保されれば、その他の市場で耐久性に関しての問題はない。ヤマハ船外機の品質および営業施策の原点は途上国の商売にあると言える。

4今に引き継がれる「余裕」と「容姿」

続いてラインナップ拡大に向けての新機種開発である。商品開発については2つのことを行った。ひとつは容積を他社の製品より少し大きく設定することである。モーターサイクルや自動車のエンジンは250ccとか2,000ccと容積で呼ぶが、船外機の場合は8馬力、25馬力というように出力で呼び、容積では呼ばない。これに目を付け、新しく開発するエンジンは同じ馬力でも他社より容積を少し大きく設定することにしたのである。少しぐらい大きく設定しても、大きさ、重量、コストは余り変わらない。しかしエンジン性能上は余裕が持てる。そしてこの余裕がいろいろな面で役に立つ。

その後開発したヤマハ25馬力は、他社より20cc大きい容積のエンジンであった。25馬力は途上国市場において評価が高く、長い間ベストセラーとして活躍した。この考え方はヤマハ船外機のラインナップ構築上、重要な設計方針のひとつとして現在まで引き継がれている。

ベストセラーとなった25馬力モデル「P-450」販売開始時の宣伝広告

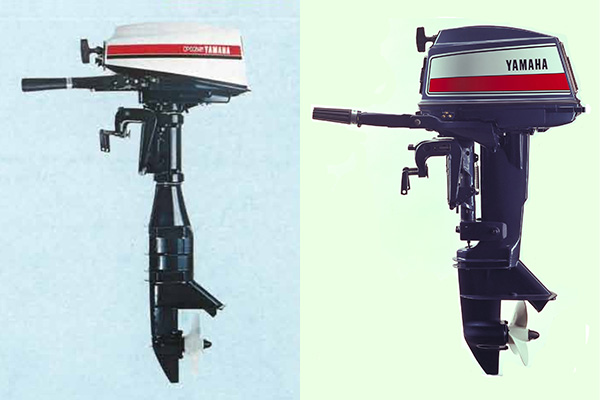

もう一つは、今までの悪いイメージだけは早く変えたいと思い、GK(岩崎氏)に依頼して全商品の塗色とグラフィックを一新するとともに、モデルの呼称表示(従来はP-125といったようにcc=容積で表示)をアメリカのメーカーのように馬力表示(15AとHP=馬力で表示)に変更し、ラインナップの整備を印象付けた。

全機種のカラーリングを統一し、東京ボートショーに出展された船外機(1973年)

塗色は従来、白とグレーのツートーンであったものをマリンブルーに変え、グラフィックも赤い線の入った目立つものとし、ヤマハの文字も大きく表示した。このマリンブルーの本体色とグラフィックは、その後も長い間、ヤマハ船外機の基調として受け継がれていった。

新旧デザインを比較(左が旧モデル)