いつの日も遠く ヤマハ発動機開拓時代のうらばなし

9異例続きの開発とレース参戦

いろいろな困難にも出会った。原則としてトヨタの組織を使わないとは言っても、機能部品については日本電装やアイシンなどのトヨタ系列の部品メーカーを使わざるを得ない。トヨタの購買を通さずに直接発注する。スケッチ図で部品を依頼する場合もあり、特急の仕事だと説明しても思うようには受け付けてもらえず、トヨタの河野主査と私で外注メーカーを回って強引に頼み込んだこともある。

それに伝票の取り扱い上の問題も出てくる。計器盤とステアリングハンドルは日本楽器にお願いしたが、何回かの試作をくり返しながら仕上げてもらうために、部長や工場長に主旨をよく説明し、場合によっては役員のところまでお願いするようなこともやった。

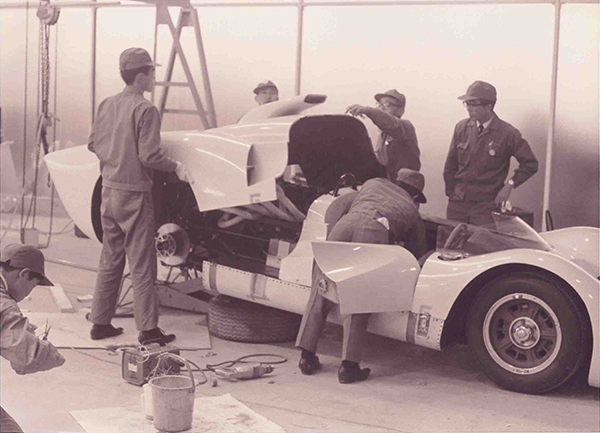

ヤマハ発動機社内は「御召列車」として特別に各部署の協力をもらった。特に艤装部品は計画が最後まで固まらず、まわりの構造配置が決まってから無理やり押し込んだために設計的にもたいへん苦労した。また試作途中の設計変更もたくさんあった。変更が多いにもかかわらず日程は守らなければならないという無理の中でのもめ事が、社内外を問わず何回もあった。試作車の完成が近づく頃になると、何か問題が起きればその日は必ず徹夜だった。

設計変更を繰り返した試作車の開発

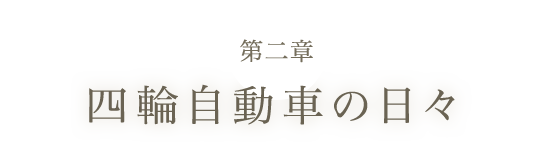

日本車では初の採用となったリトラクタブルヘッドライト(試作車)

このように試作車を産み出すまでにはいろいろなことを経験したが、それでもみんなで新しい車を作っているんだという実感に燃えて仕事をしたからであろう、困難を乗り越えて新規の開発項目を満載した試作第1号車がテストコースを走ったのは、計画図がスタートしてから僅か10ヵ月後のことであった。

計画が具体的に始まったのが1964年(昭和39年)10月、1号車の完成が翌年8月。これにはトヨタの幹部もびっくりしたようだ。トヨタ製品企画室担当の稲川常務は、「新車の開発が一年足らずでできるなど信じられない。トヨタでは組織だ、ルールだなんて言っているのでとてもこんな具合にはいかない。本当はトヨタもこれを参考にすべきだ」と絶賛しておられた。また、ヤマハの評価も高かった。

1965年モーターショウでのトヨタ2000GT

2号車を秋のモーターショウに発表した時には大きな反響を呼んだ。試作車はできたがそれからのテストが大変である。トヨタにもこんな高速車を充分にテストできるテストコースは無い。当時の一般国産車の最高速度は時速130キロメートル程度だったため、時速230キロメートルの高速性能車がトヨタのテストコースを使用することは不可能だった。

性能チェックを行い、改良を重ね、信頼性をどうやって作り出していこうか。この対策として取られたのがレースへの参加である。

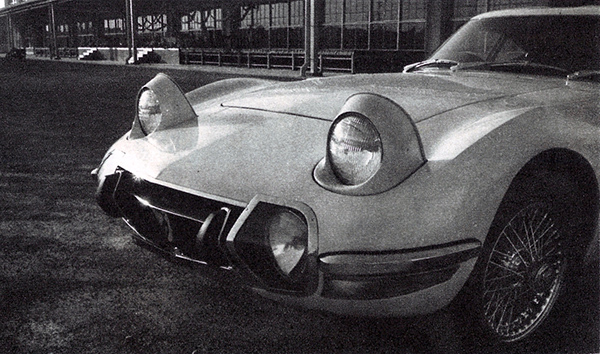

10世界記録とともに登場したトヨタ2000GT

レースという実践の場を通してトヨタ2000GTは高速耐久試験のプログラムを確実に消化し、リファインされていった。1966年(昭和41年)5月に行われた第3回日本グランプリレースに初参加して3位、続いて鈴鹿1,000キロで早くも初優勝、しかもワンツーフィニッシュを飾った。回を重ねるごとに改良され、翌年の富士1,000キロ、鈴鹿500キロの各レースにおいても優勝を重ねた。

また、1966年秋には谷田部のコースで高速耐久トライアルに挑戦し、世界記録3つと国際記録13個を達成。その間に英国映画007のボンドカーにも出演している。このように各種のレースに参加し、総仕上げとして世界記録に挑み、これらの実績を経て1967年(昭和42年)5月にトヨタ2000GTは発売された。

初参戦の第3回日本グランプリで3位に入賞

3つの世界記録と13の国際記録を樹立した谷田部試験場での高速耐久トライアル

世界新記録の樹立記念メダルとトヨタ自動車からの感謝状

映画のためにオープンカーへと特装が施されたトヨタ2000GT

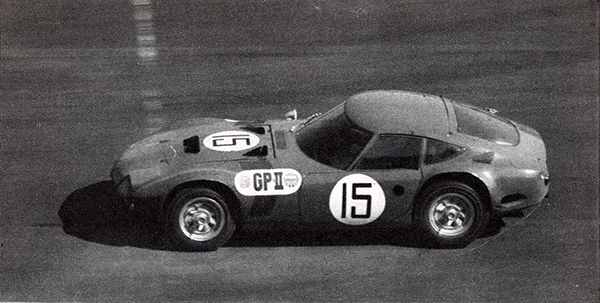

ヤマハで生産が開始された当初は3日に1台位のペースであったが、本格生産となると大変だった。トヨタの名前で売り出す高級車である。普通の車以上にキメの細かさが要求される。しかもヤマハには本格的な自動車生産の経験はない。それにトヨタの品質保証部の検査は厳しかった。雨洩れ、風切音、振動、騒音など、いろいろな問題解決に苦労し、勉強もした。一番気を使ったのが外観上の合わせ面の隙間と塗装の仕上げであった。

製造部の人たちの並々ならぬ努力で一台一台が手作りで非常に丁寧に仕上げられ、全車、走行による検査も行われた。今考えれば大変価値のある車である。名古屋での店頭販売価格は237万3千円だった。

数人がかりで一台一台手作りで仕上げられたトヨタ2000GT

塗装後のボディがシャシーと組み上げられる様子

初期の生産は3日に1台のペースで進行(当時の磐田工場)

当時トヨタ2000GTを開発、生産したヤマハの職制は次の通りである。

| 管理課 | (長:杉浦恒明) |

|---|---|

| エンジン設計 | (長:遠藤嘉徳) |

| 車体設計課 | (長:花川均) |

| 研究課 | (長:田中俊二) |

| 生産技術課 | (長:長谷川武彦 ※兼務) |

|---|---|

| 生産課 | (長:福田雅彦) |

| 品質管理課 | (長:横山實) |

| 試作課 | (長:河合仁平) |

生産開始から総生産台数337台。国内218台、海外(主にアメリカ)102台、その他特殊用途17台で、3年後の1970年(昭和45年)10月に生産中止となった。

今思えば誠に残念なことである。このような高性能スポーツカーを世の中に売り出す時期が日本では早過ぎたことと、商売上の利益を度外視したプロジェクトであったことが長続きしなかった結果となった。

しかしトヨタ2000GTに対する市場の評価は高かった。当時アメリカでも多くのファンがおり、アメリカの名車リストに取り上げられる程であったし、20年以上過ぎた今日でもたいへんな高価格がつけられており、なかなか手に入らない。

そしてこのプロジェクトに参加した人達の満足感と達成感は大きかった。燃えるものがあれば取り巻く環境(充分な設備や条件など)が悪くても仕事は達成できるものだという教訓を得た。また、トヨタの人たちを中心にこのプロジェクトの開発に当たった仲間たちの集まりが今なお続いている。当時の爽快な達成感と人間性の触れ合いが忘れられないからであろう。

11「トヨタ2000GT」以後

2000GTの生産が始まって間もない頃、コストダウン対策が検討された。コストを下げるには数が要求されるが、トヨタ自販によると国内販売のみでは無理なのでアメリカ輸出を中心に考えなければならないが、アメリカ市場でスポーツカーを売るとなると4,000ドル(当時のレートは1ドル=360円)以下でないと無理だという。

アメリカ向けトヨタ2000GTの内装(写真は試作車のもの)

そのためには思い切って仕様を簡素化した別のスポーツカーを計画せざるを得ず、2000GTの外観を受け継いだ廉価版スポーツカーのプロジェクトが計画された。

生産中の2000GTのホワイトボディを使って、関東自動車でモックアップが製作された。当初、生産はエンジンとシャシーをヤマハが受け持ち、ボディから完成までを関東自動車が担当する案が有力であったが、紆余曲折の末、プレス部品製作を関東自動車が行い、その他はすべてヤマハが車としてまとめることになり、生産準備の検討まで具体的になされた。

しかし、設備投資が相当大きい額になる。また、トヨタ自販も目標通り売る自信がないと言う。最終的にはトヨタの重役会で承認が得られず、スポーツカーの本格的な生産の夢は消えていった。この時、この提案が通っていれば日本の自動車業界に大きな影響を与えていたであろうし、ヤマハ発動機も今とは違った会社になっていたような気がする。

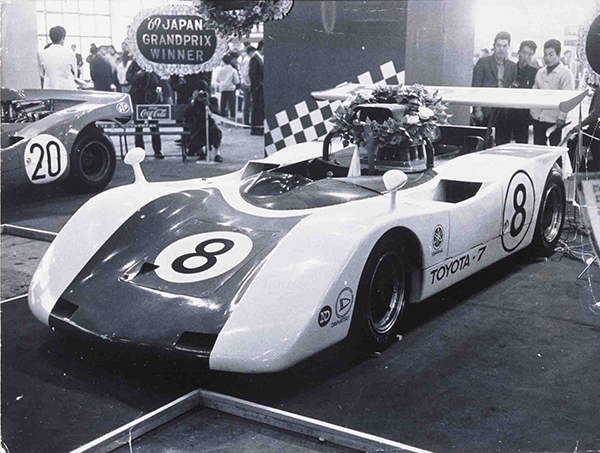

トヨタ2000GTのレース参加をきっかけに、2000GTを開発したメンバーが中心となってレースカー「トヨタ7(セブン)」の開発が始まり、国内レースに参加して数々の戦果をあげた。その後、ル・マン24時間レース出場の計画を作るため、トヨタの河野部長と私と花川課長の3人でル・マンレースを見学に行った。

トヨタ7の排気量3.0ℓ・V型8気筒エンジン「トヨタ61E」

レースマシンの開発へと拡がっていったトヨタとの協力関係

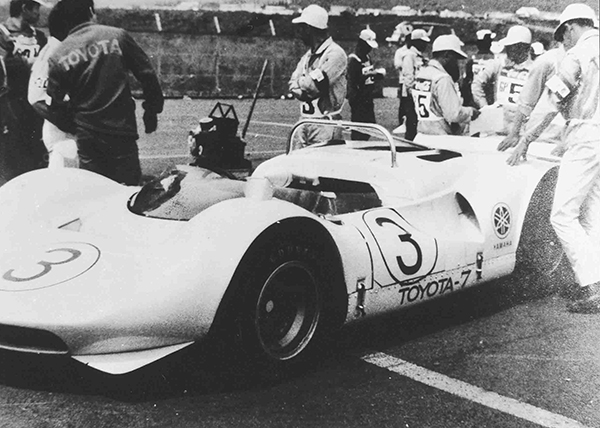

1968年の第5回日本グランプリでのトヨタ7

数々の国内トップクラスのレースで活躍したトヨタ7(セブン)

現地で許可をもらって車検場でレース参加車を細かく調査したり、ポルシェのピットに入れてもらって激しいレースの状況を目の前で体験することもできた。翌日のル・マンの新聞に我々の写真が大きく掲載され、「来年は日本の車が参加するであろう」と書いてあったことも思い出のひとつである。

結局、トヨタのル・マン出場は実現できなかった。悲しい経験として、レース車開発のテスト中にヤマハテストコースでトヨタの有名な福澤ドライバーが死亡した事故があった。その後、トヨタはレース参加を断念したが、この事故が一つの要因となったことは事実である。以上のようにいろいろな経過を経て、華々しかった自動車作りの仕事は終わった。

エンジンについてはその後もヤマハとトヨタの業務提携は継続している。1959年(昭和34年)に我々が日本で最初のDOHCエンジンの開発をめざして以来30余年、その間メンバーは変わっていったが、ヤマハは一貫してDOHCエンジンから離れることなく守り育ててきた。

そして現在、ヤマハのこの技術はトヨタとフォードに高性能エンジンを供給し、F1レースエンジンまで開発する自動車エンジン事業として開花しているのである。

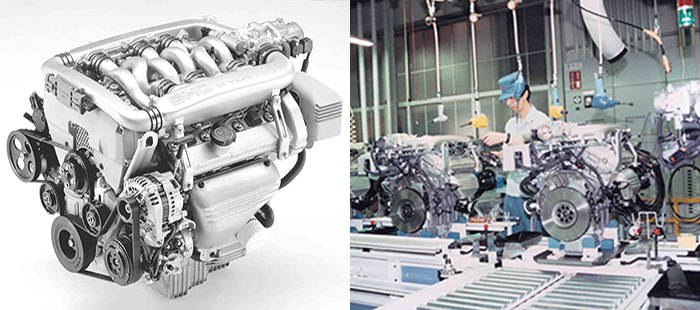

フォード社のスポーツモデルに搭載された「SHO」エンジン(名称はSuper High Outputの略、DOHC・4バルブを採用した3リッターV型6気筒)と磐田第5工場の生産ライン

四輪の世界最高峰レースF1にエンジン供給で参戦(写真は1989年イギリスGP)。3.5リットルV型8気筒の「0X88」はヤマハ独自のDOHC・5バルブを採用