「気候変動」への取り組み

ヤマハ発動機は、事業活動を通じて気候変動課題の解決に取り組みます。

製品から排出されるCO2を削減

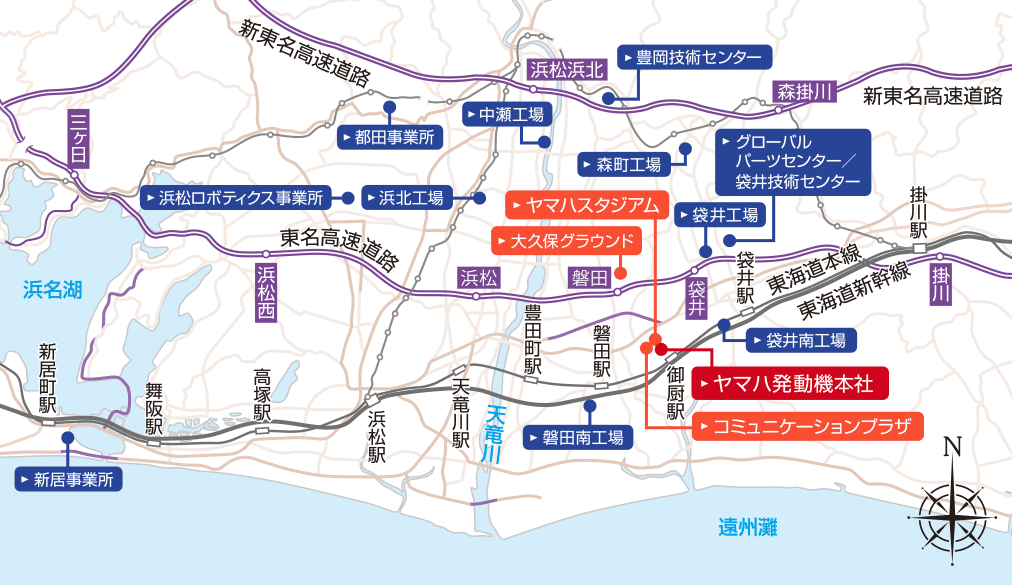

当社は軽量・コンパクト、耐久性と信頼性をコンセプトとしたモノづくりを強みに、設立以来60年以上にわたり常に新たな価値の提案を目指し、新たな市場の創造にチャレンジしてきました。海で、陸で、空で。レジャーで、産業で、暮らしで。個性的かつ多様な製品を180を超える国と地域に提供しています。

ヤマハ発動機グループのCO2排出量のうち、当社製品の使用に伴うCO2排出量(Scope 3.cat11.)が80%を占めています。そこで下記4つの重点施策を掲げ、製品使用時に伴うカーボンニュートラルを目指します。

- ICE系燃費改善

- BEV商材拡充

- BEVモデル拡販

- CN燃料対応パワートレイン開発

ICE系燃費改善

当社製品群の使用時(Scope 3.cat11.)におけるCO2排出量は、アジアが全体の50%を占め、うち二輪車が87%を占めています。二輪車は新興国において、通勤・通学・配達や二輪タクシーなど安価で便利な移動手段となっており、人、物、サービスの移動を支える社会インフラとして重要な役割を担っています。当社は、各国・地域の温室効果ガス削減目標(NDC:Nationally Determined Contribution)やエネルギー政策および規制動向を見ながら、選択肢の一つとして安価で便利なモビリティであるICE系燃費改善の更なる取り組みと低炭素製品“BLUE CORE” エンジン搭載モデルを普及拡大すること事で、SDGsの観点からも新興国の経済成長や雇用の創出および環境課題解決に貢献していきます。

“BLUE CORE”「走り」と「燃費・環境性能 」の両立を高次元で具現化する二輪車エンジン設計思想

インドでのモビリティサービスビジネスの拡大

当社は、モビリティサービスビジネスの拡大を目的に、インドに新会社「MOTO BUSINESS SERVICE INDIA Pvt. Ltd. (以下、MBSI)」を設立しました。そしてこのたび、同社から、二輪車レンタルサービス等を行う現地モビリティサービスプロバイダー「Royal Brothers」に対して二輪車両の貸与を始め、事業を開始しました。

「MBSI」は、シェアリングやタクシー業、物流サービス等を行うMobility as a Service事業者(以下、MaaS事業者)への二輪車両の貸与を通じて、アセットマネジメント事業を行います。また、事業を通じた就労機会の創出により、人々の生活の質向上にも貢献していきます。今後も、「Royal Brothers」に加え、インドのMaaS事業者との協業を通じて、インドでのモビリティサービスビジネスの拡大を目指します。

BEV商材拡充

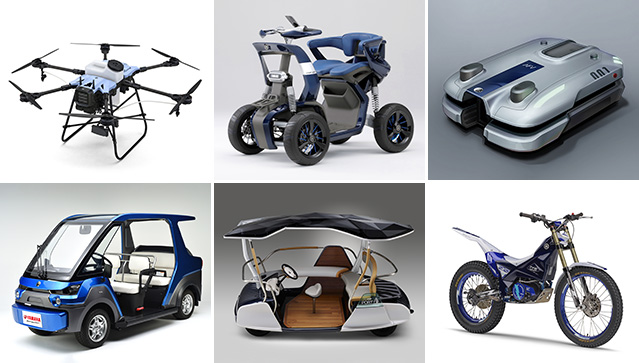

当社は、1980年代から環境・エネルギー資源問題の解決策のひとつとして“電気動力”に着目し、技術開発を進めてきました。2002年には、量産初の電動二輪車「Passol(パッソル)」を発売。以来、各地域の最適なEVの在り方を想定しながら、二輪車にとどまらず、電動のゴルフカーや小型低速車両(ランドカー)、電動アシスト自転車、電動車いす、ドローンなどを含めた多様な製品群での電動化を通じ、モビリティの可能性を広げ、より良い生活と社会の実現を目指しています。

電動アシスト自転車

電動車いす

電動二輪車

電動ゴルフカー

電動推進器

産業用マルチローター

BEVモデル拡販にむけた実証実験 カーボンニュートラル時代の創造にむけて

BEV商材の拡販には充電ステーションなどの社会インフラが必要です。EVインフラやシェアリングビジネスなどの構築にあたって、顧客ニーズの把握やその他周辺ビジネスの可能性探求、新たな市場開拓などの実証実験用として、事業所、自治体、官公庁などに向けて「E01」※を導入します。

「E01」は、通信制御装置(CCU:Communication Control Unit)を搭載しています。この通信情報は車両制御ユニット(VCU:Vehicle Control Unit)の情報と統合し、車両情報(位置情報・走行状況)として当社のWebサーバーに定期的にアップロードします。Webアプリケーションにアクセスすることで、走行ログ、バッテリー残量、最終駐車位置などを確認できます。当社はこのデータから、将来的な二輪EV利用団体、運転者のニーズを推測し、社会ニーズに呼応したインフラ提唱や製品開発の参考とします。

電動二輪車用共通仕様バッテリーのシェアリングサービスを提供

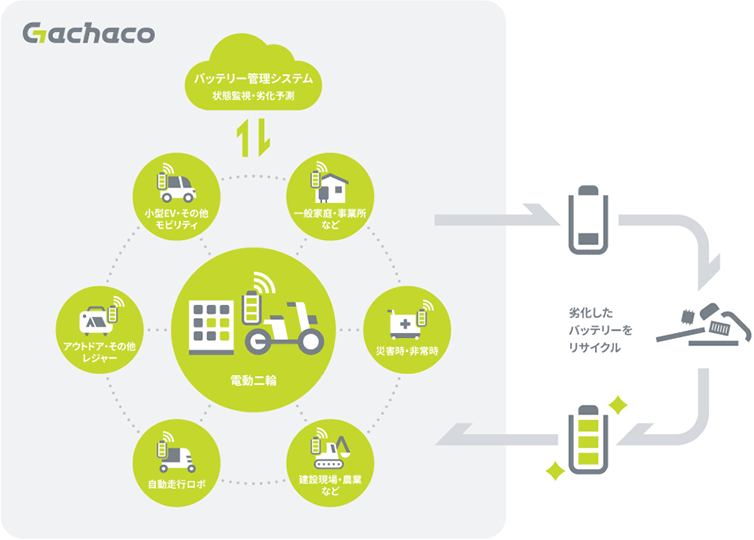

ENEOSホールディングス株式会社、本田技研工業株式会社、カワサキモータース株式会社、スズキ株式会社、およびヤマハ発動機株式会社の5社は、電動二輪車の共通仕様バッテリーのシェアリングサービス提供と、シェアリングサービスのためのインフラ整備を目的とする「株式会社Gachaco(ガチャコ)」を2022年4月1日に設立しました。Gachacoは、電動モビリティを利用するすべての人に、充電切れの心配がなく、安全・安心に使っていただけるバッテリーの給電ネットワークをインフラとして構築することを目指し、脱炭素・循環型社会の実現に貢献します。

カーボンニュートラルを実現するパワートレイン技術の研究開発

当社は、カーボンニュートラルの実現に向け、電動モーターやバイオ燃料、eフューエルなどのカーボンニュートラル燃料など多様なエネルギー源に対応したパワートレイン技術を研究・開発しています。

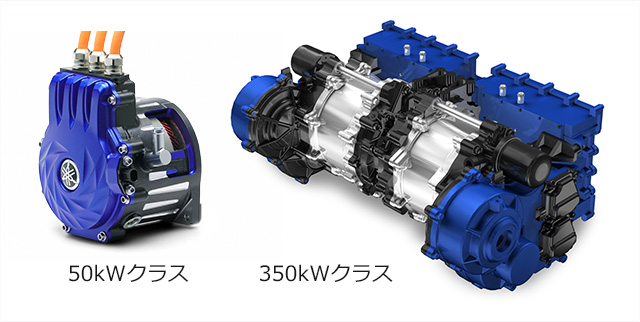

電動モーターの開発

小型モビリティ製品向けに開発した電動モーター(最大出力50kWクラス)は、コイルにセグメントコンダクタを採用し、占積率を上げることで高出力・高効率かつ軽量な(50kWクラスのユニット重量は13kg)ユニットを実現しました。また、内燃エンジンの開発で培った鋳造技術と熱マネジメント技術の活用によって冷却性能にも優れています。

高出力帯モビリティ製品での搭載を想定して開発した350kWクラスのユニットは、ギアとインバーターが一体となったコンパクトな構成の「機電一体型」で、最大電圧800Vで使用可能です。このユニットは、1台の車両に4機搭載の場合で最大1.47MW(2,000馬力)のアウトプットが可能です。

水素エンジンの開発

川崎重工業(株)、(株)SUBARU、トヨタ自動車(株)、マツダ(株)、ヤマハ発動機の5社は、カーボンニュートラルを追求した内燃機関を活用した燃料の選択肢を広げる共同研究の可能性について検討を開始しました。当社は、二輪車やROV(四輪バギー)等、自社製品への搭載を視野に入れた水素エンジンの技術開発を行っています。

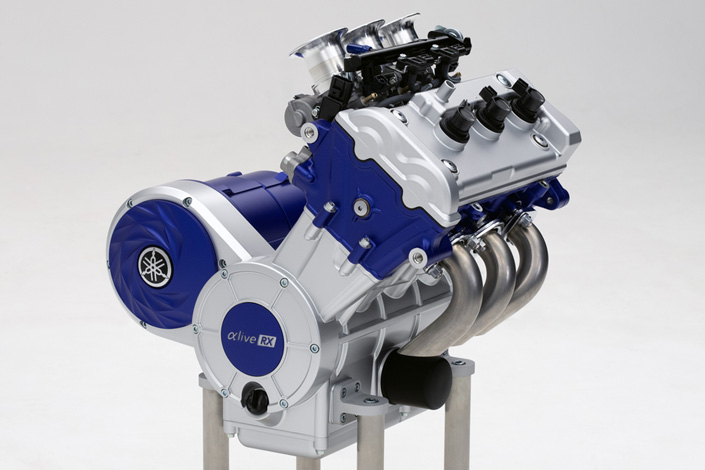

高性能レンジェクステンダー(航続距離延長)ユニット「αlive RX」

「αlive RX」は、小型・軽量・ハイパワーが求められるドローン等への搭載を想定し、コンパクトなユニットでありながら想定値約88kWの高いパフォーマンスを発揮します。電動モビリティのバッテリーの一部と置き換えることで航続距離や運用時間を飛躍的に延ばすことができます。また、次世代燃料にも対応します。

αlive H2E(水素エンジン)

既存のエンジン技術を活かし、水素を燃焼して得られるエネルギーを使うCO2を排出しない*1内燃機関。水素エンジンはモビリティのパワートレイン以外にも発電機等への活用の可能性が高く、カーボンニュートラルの選択肢を拡げることのできる技術です。

※1 超微粒のエンジンオイル燃焼分は除く

事業拠点におけるCO2を削減

ヤマハ発動機グループの事業拠点は、世界約30ヶ国・140拠点あります。うち生産本部が管轄する製造拠点は、16ヵ国27工場で展開し、多くの工場が鋳造や鉄やアルミの加工、プレス・溶接、鍛造、熱処理、樹脂成形、塗装、組み立てに至るまで内製しています。

事業拠点におけるCO2排出量の削減は、グループ全体の地域別・使用エネルギー別に分析し、下記4つの重点施策を掲げ取り組んでいます。

4つの重点施策

- 理論値エナジー活動

- 再生可能エネルギーの利用拡大

- 設備更新・工程改革

- 化石レス・電化

理論値エナジー活動 ~グローバル展開

当社では、日本国内で蓄積した省エネノウハウを、海外グループ会社と共有・協力しながら、グループ全体のCO2削減を進めています。具体的には国内外生産拠点の設備や工程別に価値/準価値を定義し、本質機能を見極めロス最小化を狙う“理論値エナジー”思考を展開しています。これまでに全13ヶ国30拠点を訪問し、グループ全体のCO2排出量の98%をカバーする範囲まで活動を展開し、エネルギーロスの削減を推し進めています。

理論値エナジー

設備・工程において、理論上必要なエネルギーを価値エネルギーと定義し、準価値/無価値の部分を設備・運用両面の改善によって徹底的にそぎ落とし、エネルギーの最小化を追求する思考です。国内外のグループ会社に加え、サプライヤーへの展開を進めています。

~価値エネルギーの追求~

当社では、理論値エナジーの考え方に基づきCO2削減を進めています。理論値エナジーでは4つの活動STEPを設定し、そのSTEPに基づき削減活動が行われます。

■ 理論値エナジー活動

STEP1では設備ごとにエネルギーの現状把握がなされ、価値、準価値、無価値に大別されます。

無価値、準価値は改善対象と捉え、価値エネルギーの追求をします。

■ 加工設備 エネルギーの価値分類

| 設備名 | 年間電力量[kW] | 価値比率 | 準価値比率 | 無価値比率 |

|---|---|---|---|---|

| 歯切り盤 083-621 | 18,298 | 6% | 34% | 60% |

| 歯切り盤 183-015 | 17,765 | 7% | 32% | 61% |

| NC旋盤 097-782 | 16,054 | 16% | 48% | 36% |

| NC旋盤 097-796 | 12,180 | 21% | 53% | 26% |

| NCフライス 146-005 | 13,175 | 9% | 40% | 51% |

| バレル研磨 204-A13-40 | 1,995 | 13% | 81% | 6% |

| 刻印機 204-A13-30 | 3,940 | 25% | 70% | 5% |

| 面取り機 204-A13-20 | 1,558 | 11% | 45% | 44% |

価値以外のエネルギーを削減する施策を徹底的に考え抜き改善を行っていきます。

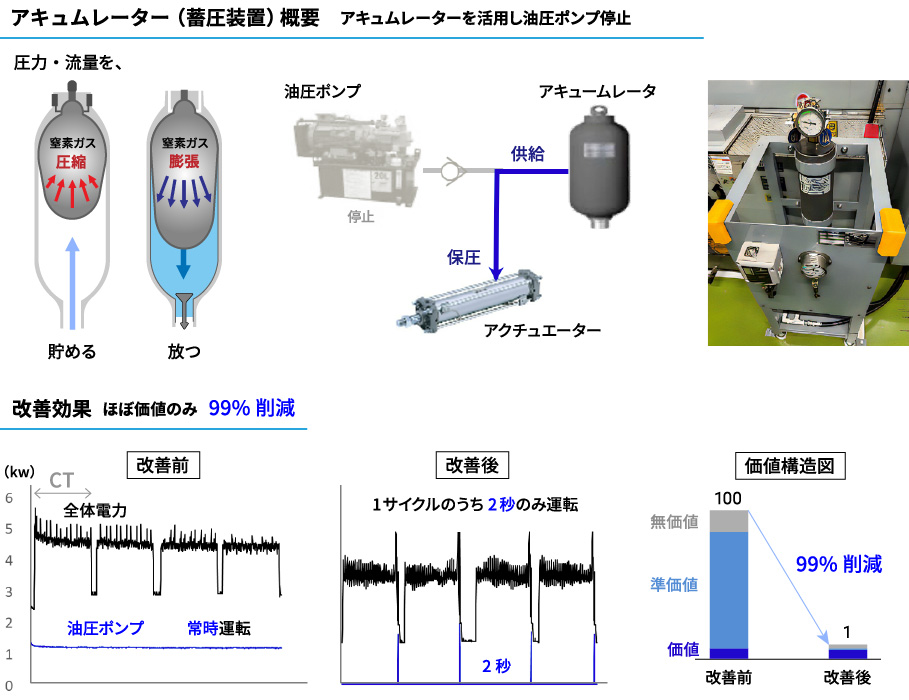

■ 価値追及 油圧エネルギー最少化

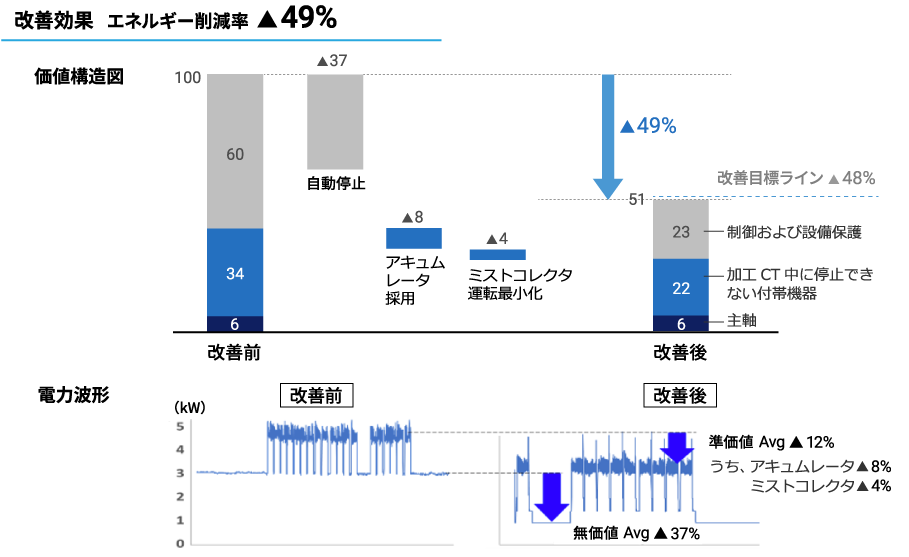

■ 加工設備 改善結果

理論値エナジー活動 ~理論値生産に基づいたスマート工場の展開

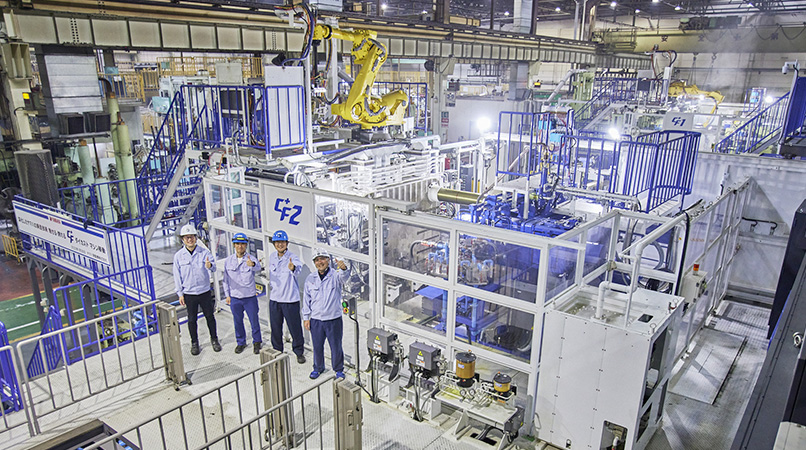

当社は、理論値生産に基づき生産活動には直接寄与しないことから無価値とされる搬送作業や単純作業の時間に着目したスマート工場の取り組みを実施しています。また、ロボティクスとモビリティ事業で豊富な実績を持つ当社ならではの着想と技術で、リニアコンベアモジュールや小型AGV(無人搬送車)、さらには屋内外対応の自動搬送ソリューション等をコネクトした次世代搬送の新たなスタイルの開発を進めています。

再生可能エネルギーの利用拡大 ~再生可能エネルギー割合の目標設定

当社では、太陽光や風力による発電システムを導入しています。2004年に本社工場へ太陽光発電を設置して以来、順次導入を進め、再生可能エネルギーの利用拡大を推進しています。インド、アメリカ、タイ、台湾とグローバルに導入を拡大してきました。

2024年CO2排出量58%削減を目指し、グローバルで、省エネの推進、省エネ設備の導入を進めると共に、10か国以上に太陽光発電を導入していきます。 目標達成に向けて、2023年26.5億円、2024年36.4億円の予算を計上し、再生可能エネルギー割合を現在の3.3%から2024年9%に引き上げると共に、2035年30%超えを目指します。

再生可能エネルギーの利用拡大 ~CO2フリー電力の導入

2022年7月より、日本国内の主要工場で水力発電由来のCO2フリー電気を導入しました。これにより、エネルギー使用に占める再生可能エネルギーの比率は、27.2%となっています。

設備更新・工程改革 ~省エネ型設備の導入

本社工場は、2022年1月に超高速射出や新真空技術など最新技術を備えた新ダイカストマシン設備を導入しました。新商材や電動化に向けさらなる複雑化/軽量化/大物化に対応すべく、当社の強みである鋳造技術の生産体制を強化するものです。

化石レス・電化 ~化石エネルギーからの転換

当社の生産工程のエネルギー消費における化石燃料使用割合は26.9%を占めており、主に鋳造工程、塗装工程、空調で利用しています。2050年カーボンニュートラルを目指すにあたり、バーナーから電気加熱、蒸気からヒートポンプ、GHP(ガス式)からEHP(電気式)へとエネルギーの転換を行っていきます。

物流活動におけるCO2排出量を低減

物流活動におけるCO2排出量を低減するために輸送効率の改善に取り組んでいます。海外拠点における物流CO2排出量の把握も進めておりグループ全体で削減活動の推進に努めていきます。2023年度のグローバル物流CO2排出量は、413,941トンCO2でした。