いつの日も遠く ヤマハ発動機開拓時代のうらばなし

1七人の侍と赤トンボ

私は学校の先輩でもある相佐専務の口利きで日本楽器に入社した。入社時に、「日本楽器は今まで中途採用をしたことはない。君が中途採用第一号だ」と言われた。ちょうど日本楽器では次の時代の商品としてオートバイの開発を始めたばかりで、いろいろと経験のある技術者の採用を検討していた時であった。そこで私の入社も歓迎された訳である。

入社した季節はちょうど夏だった。社長室に挨拶に行くとランニングの下着一枚の社長が座っていて、「うん、そうか。しっかりやりたまえ」と簡単に終わってしまった。

下着一枚の身なりで扇子を使い、言葉少なに余り深い関心を示さないこの社長が、人伝手に聞いていた、あの有名な川上嘉一さんかと当時の私は多少不思議に思った。

後で分かった事だが、川上嘉一さんは病気のために何年か前に社長を退き、私が入社した時には病床についておられた。私がご挨拶した方は川上源一社長で、前社長の川上嘉一さんの息子さんであった。この社長がまた大変な方で、後で私もだいぶ教育された思い出の多い社長である。

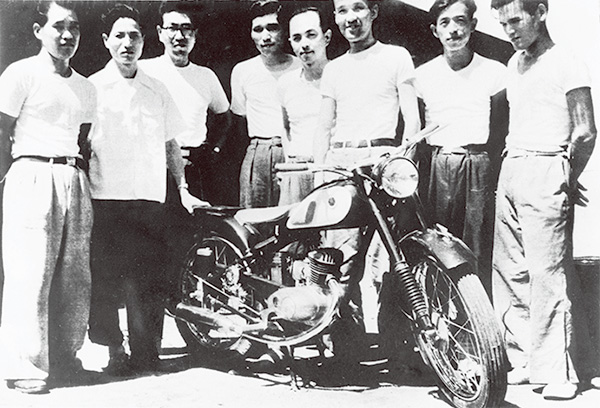

入社して研究課試作室に配属が決まったが、試作室はオートバイの開発をやっていた所で研究課とはあまり関係がなかった。メンバーはエンジン担当が根本、安間、竹内、車体担当が内藤と金子、電装担当が外山の各氏で、ここに私が車体担当で加わって合計七名。この人数で初期のオートバイ開発作業の全てを行ったのである。オートバイ開発の「七人の侍」であった。

YA-1試作第一号車と“七人の侍”

最初のモデルはYA-1 125ccで、ドイツのDKW125ccを手本にして作るということで、私が入った頃には既にそのスケッチが始まっていた。私はフレームを担当した。デザインは東京芸術大学の小池岩太郎先生の指導に依るGKグループ、岩崎、柴田の両氏であった。

デザインではフェンダーやチェーンケースの断面形状を変えるとともに、細かい部品形状を統一した思想のもとでリファインした。一番注力したのは色のデザインであった。

GKとしては色で新しい感覚を出したかった。当時、若い女性の好物に「中にクリームが入ったチョコレート」があり(あれは夢とロマンがあった)、その明治チョコレートのパッケージの色がGKのイメージに一番近かったため、これを採用しようということになった。車体全体の基調は赤味を帯びたチョコレート色に、タンクはクリーム色のツートーンに仕上げられた。当時黒一色のオートバイを見慣れていたユーザーには新しい感覚として受け取られ「赤トンボ」の愛称で広く知られたのもこのためである。

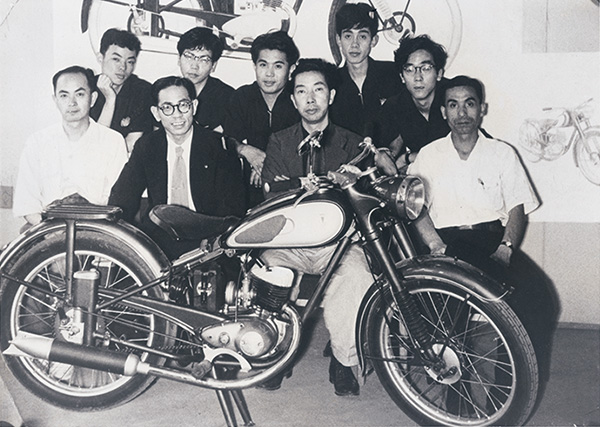

YA-1のデザインを担当したGKスタッフ

2二輪車メーカーとして立つ

参考にするものはあっても初めての開発はなかなか大変な仕事であった。形や寸法は測れば分かるが、性能をどうするかが問題である。フロントフォークのバネ特性ひとつ測るにも測定治具からつくらなければならなかったし、フレームの強度測定についても同じだった。フレーム内部の補強状態は静岡大学でエックス線撮影をして判断するということもやった。

川上社長のオートバイ開発にかける熱意は大変なものがあり、試作が始まると毎日職場に居て指示をする熱の入れ様である。我々七人の開発メンバーも毎日夜遅くまで仕事をした。夕食はいつも会社で食べ、家に帰ると11時、12時が普通であった。

それほどまでに懸命にやってもオリジナルは超えられないものだ。それでもサンプルが名車だっただけに我々のヤマハ125㏄も最初にしてはそれなりに良い車として仕上がった。試作第一号車が完成したのは1954年(昭和29年)8月31日だった。車体関係はエンジンより3ヵ月遅れてスタートしたため、実際に図面を書いてから約3ヵ月で試作第一号車が生まれたことになる。

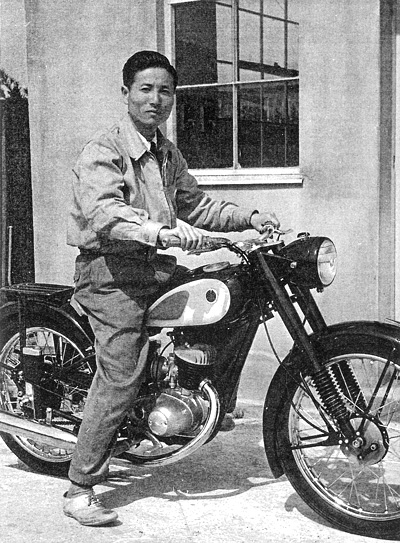

試作第一号車にまたがる筆者

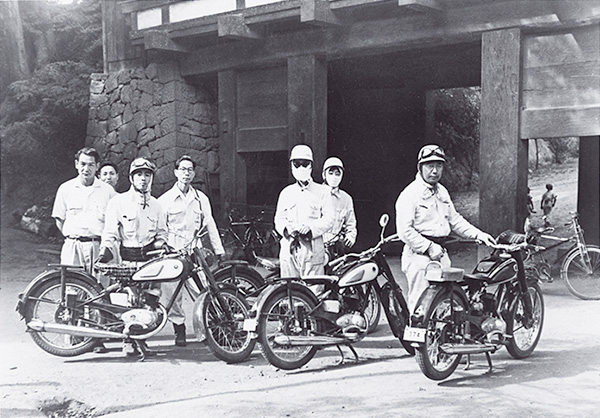

車が完成してからはテストである。守衛さん三人がチームを組み、昼夜を徹して浜名湖畔を廻る一万キロ走行テストを行った。これによって耐久性が確認された後、川上社長自らのテストが我々も同行して行われ、乗鞍岳の登山コースから信州、浅間高原を経て東京までの走行体験をした。

乗鞍岳から浅間高原に向かう途中で小諸の懐古園に立ち寄ったテストチーム

浅間高原からの帰途、上田市内の販売店を訪問した一行

また初参戦した第3回富士登山レースでは、優勝を含め上位10台中7台が入賞する好成績も収めた。このようなことを通して「高性能、高品質のヤマハ」の名を高めると同時に、我々もオートバイとは何かということを勉強しながら認識を深めていった。

ヤマハ製オートバイの最初のモデルであるYA-1の本格生産は、1955年(昭和30年)1月に日本楽器製造の浜名工場でスタートし、その6ヵ月後の7月1日、ヤマハ発動機株式会社が資本金3,000万円で日本楽器の子会社として発足、オートバイの仕事は全て引き継がれることになる。

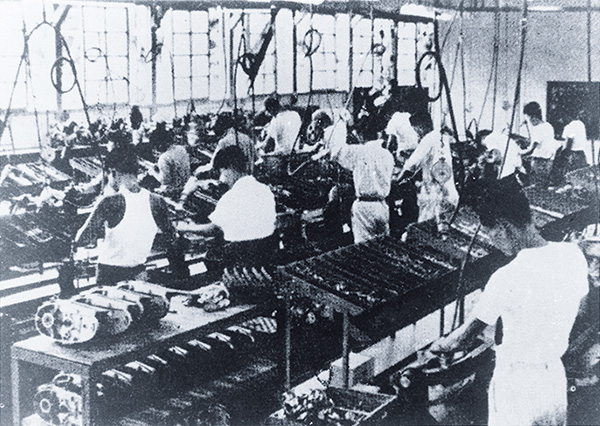

浜名工場の生産ライン(1957年当時)

3オリジナルの創作へ

YA-1の次の車としてYC-1(175cc)の計画が始まった。YA-1の成功に心よくして、次のYC-1も同じくライツフリーだったDKW・175ccを参考にすることを基本方針とし、デザインは同じくGKが担当することになった。YA-1で経験しただけのことはあって、この車の開発はすんなりと進み、まあまあの出来栄えであった。同じメンバーで同じことをやったわけである。

YC-1が生産に入ったのはYA-1の生産開始からちょうど一年後の1956年(昭和31年)2月であった。その頃には次の機種、YD-1(250cc)の計画がスタートしていた。開発チームは工場と離れたところで仕事に専念するべきだという考えで、場所を日本楽器の本社裏にあるコンクリート倉庫の中に移転していた。後にこの場所にヤマハ技術研究所が建てられることになる。

一階に動力計を設置してエンジンを回し、設計はクモの巣が張った二階で仕事をした。メンバーはGKが岩崎氏、車体設計が私と金子氏、エンジン設計が根本氏、安間氏、竹内氏という少人数である。

日本楽器(当時)の金属材料研究所・東京研究所・浜松研究所・まゆ倉庫の研究課を統合して設置されたヤマハ研究所(1959年)

当初このYD-1もサンプル車のドイツ・アドラー社MB250をモデルに開発する方針であった。しかし、「自分達の手による自分達がゼロから考えた新しいオートバイを作りたい」こういう気持ちが設計者にもGKにもあったため、私は岩崎氏と一緒に川上社長のところに行き、「オリジナルなオートバイを作らせて欲しい」と直訴したところ、「それならやってみろ」という許可をもらった。嬉しかったがそれからが大変である。願いが叶った以上いい加減な仕事はできない。必死で仕事をした。

4理念が生み出したYD-1

従来はモデル車の寸法を測って図面を書くという作業が中心だったため、全体のレイアウトがどうあるべきで、何処に何がどんな大きさで、ということに迷いはなかった。従ってデザイン作業は、フェンダーのカーブとタンクなどの各部分の形状と全体の色を考えることに注力した。

創作品YD-1を作るにあたってGKと設計者は常に行動を共にし、寝る時以外はほとんど顔を突き合わせた状態でいろいろと激論が交わされた。そして、「本当のデザインとはまず機能があり、その必然性から生まれたものでなければならない。どんな狙いの車を作るか、そのために要求される性能と構造はどうあるべきか。その中で表現できるスタイリングは、また、そういうデザインであればこそ、自己主張のできる製品になる」といったようにデザインと設計の基本理念が一致し、この理念に基づいて自分達の作るオートバイの姿を具体化していった。

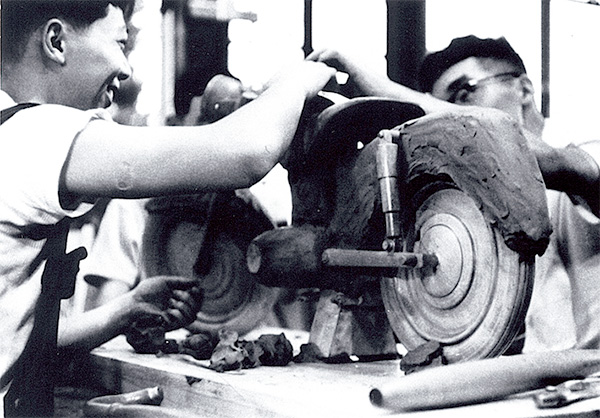

クレイ(デザイン検討のための専用の粘土)や木材を使ってモックアップに取り組むデザインチーム

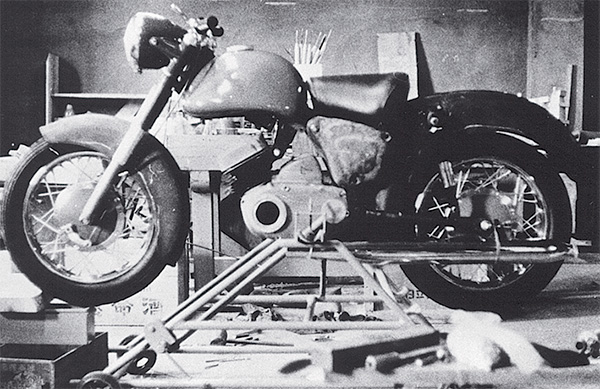

YD-1の完成モックアップ(実物大)

当時の市場はエンジン出力の割に車体の大きな車が主流で、使用実態も荷物運搬車的要素が多分に含まれていた。しかし、オートバイの将来の方向と本質はどうあるべきかという観点に立って議論した結果、オートバイの本来の姿は軽快でパワフルで、もっとスポーティーであるべきだという意見にまとまった。

従ってYD-1はできるだけコンパクトで軽快であり、また、エンジンはパワフルでしかも安定性・操縦性を良くするという設計方針を打ち出した。この結果、YD-1は日本のオートバイが実用車からスポーツカーへ転換を図る切っ掛けを作った画期的なモデルになったと思う。