やまももの木は知っている ヤマハ発動機創立時代のうらばなし

41宮ロテスト

創立当時のことを語ると、いろいろ珍しいことも出てきて、びっくりさせられることも多いと思うが、その中の一つに宮ロテストというのがある。品質管理も今のように徹底していないので、組立てられたオートバイも走ってみなければ性能も機能も保証することができない。

そこで宮ロテストというのが、創立以来しばらく続けられた。即ち出来上ったオートバイは、すべて仮ナンバープレートをつけ、検査課のオートバイライダーによって浜北工場を出発、北西方向約7kmの宮口に至り、さらに坂路を登りつめたところで直線コースを走り抜け、8.6kmの地点より帰ってくる。この間でピストン焼付を始めとして問題点もでてくる。そこで修正したり調整して始めて出荷するのである。検査コストも高くついたが、そうせざるを得ないほど、幼稚な品質管理の状態だった。

2年目の昭和31年(1956年)、175cc単シリンダーのYC-1が始まっても、宮ロテストは続けられていたが、このYC-1の泣きどころはピストン打音の出やすいエンジンであり、打音をなくそうとすれば、ピストンとシリンダーのクリアランス(隙間)をつめなければならないし、つめればピストンは簡単に焼付く。2サイクルエンジンについて、特に必要なピストンのカム形状も不完全なために、この宮ロテストは欠かすことのできない検査のための手段であった。

たとえばシャシーダイナモによって、全負荷耐久テストをすると、YC-1は2~3分間で簡単に焼付き状態となる。他社のものは30分以上も耐えられるのであるから、やっきとなって対策がつづけられた。しかし対策について、やることが手ぬるいということでよく川上社長から叱責を受けたものである。YA-1と比べると馬力も上っているし、スピードも時速100kmも出るオートバイであるから、随分長期間にわたって試行錯誤がくり返された。最終的には、ピストンの材質や構造を変えたりして、品質を安定させるまでに一年余もかかってしまっている。

その陰で二年間にわたり大きな役目を果していた宮ロテストも、昭和32年3月1日に幕を閉じたのである。

42YCの生産販売

YC-1の生産は昭和31年(1956年)2月より始まったが、前述のもたつきで本格的な生産はできなかった。しかし悪戦苦闘の末、どうやら50台の出荷は完了することができた。

4月の下旬、東京の日比谷公園で開かれたモーターショーにYC-1を展示したところ、爆発的な人気を呼び、その場で注文を受けつけ成約ができると、金色の紙にお客の名を記入して景気をあおった。即ち作戦は見事に適中した。YC-1の陳列している後の壁にはみるみる名札がベッタリと貼られてしまい、大変な事になってしまったのである。思いの外の人気に、生産要求は高まるばかり、YA-1は無理することないからYC-1は一日でも早くという声は日増しに高まった。

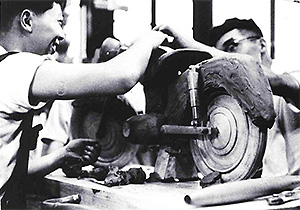

後手を踏んだ生産体制はすべて不足という事態になり、人手については、各代理店より技術講習を兼ねて生産応援をしてもらうという制度をつくり、これで対応しようとした。各店からは車を一台でも多くという気持ちから、競って生産応援者を工場に送ってきてくれた。この数20~30名の人は常時駐在することとなり、工場として大きな戦力となった他、販売店のサービスマンと工場の人たちとの間によい人間関係も生まれた。

この年の春、サービスマンとして採用した第一期生11名が入ってきた。全国から厳選して入社させた人ばかりであるから優秀であることは当然であったが、ただ学校を出たてのヤンチャ坊主の域を脱せず、教育を担当した私もよく手を焼かされたものである。寮の食事では腹が空いてしようがないというので、小使い銭をはたいて買ってやったアンパンの話は、この人たちからみると忘れられない思い出という。

安くて尊い人間関係が生まれたものである。今はそれぞれ要職につき活躍してくれる姿を見るにつけ、わが事のように嬉しく思う。一期生の教育実習は7月の始めまでつづけられたが、7月になってYC-1のマフラーの内筒に欠陥があることが判明、アフターサービスのため教育を中止、7月13日にサービスツールを持って各地に飛び立って行った。それがヤマハが生んだ最初のサービスマンの巣立ちの姿である。

43拡大へ一歩前進

昭和31年(1956年)1月より日本楽器に浜松研究所が生まれ、オートバイの開発、設計技術部門が集結され、高井所長のもとでスタートした。生産品の設計関係は、高井設計課長(兼務)、竹内真一郎課長代理で始まった。

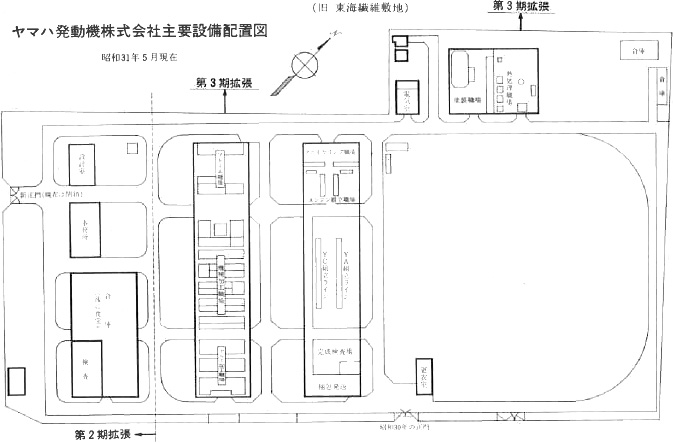

3月16日、工場の南側敷地を遠州繊維より買収して、今の南側の塀際まで拡張し、新しく南門を開設し正門とした。買収した木造工場の一部を改造して、バラック的な事務所を作ったが、床張りであるから靴を脱ぎ、スリッパで上らなければならなかった。これが第一次の拡張工事であった。

ヤマハ発動機株式会社主要設備配置図

ヤマハ発動機株式会社主要設備配置図4月28日には資材調達が重要視され、資材課が新設されている。4月はYA-1とYC-1合せて605台出荷しているが、社長の要請は1,000台生産を強く希望されていたので、生産計画の検討と工夫が重ねられていった。5月頃には人員も253名を数えるにいたり、5月の生産はYC-1が411台、YA-1が310台の計721台となり、一年前に比べにれば二倍余りなったのである。

第4回富士登山レース125ccクラス、250ccクラスともヤマハ号が圧勝

第4回富士登山レース125ccクラス、250ccクラスともヤマハ号が圧勝

7月9日には第4回富士登山レースが始まった。今回は浜松研究所が主体となってレース車の製作、並びに準備を担当し、YC-1が始めて参加することによって二種目に出場したのである。結果は125ccから250ccまでのクラスで砂子選手が22分33秒で優勝、2位以下小長谷、下良、星野、谷口の各選手が続き、125cc以下では野口選手が24分37秒で栄冠、望月、壬生、宮代、塚本、益子の各選手はいずれもヤマハ。即ち圧倒的な完勝となったのである。こうなるとレースに強いヤマハも定評となり、不動のものとなったように思えた。

8月に42間×12間の機械工場の設計が始まり、12月に完成し、昭和32年(1957年)の1月から稼動に入っている。今の浜北工場の3号館の中央部分に当る。生産も逐次上昇し、9月にはYA-1が289台、YC-1が791台で合計1,080台となり、当面の目標1,000台の大台を突破することができた。当時損益分岐点が月産500台といわれていただけに、ようやく企業としての希望がもてるようになってきて、関係者に自信らしきものが生まれ始めたのである。

当時の社員食堂

当時の社員食堂10月2日始めて株の公開が行われている。新入社員の初任給は中卒2,500円、高卒3,700円、大卒5,750円、僅かながら年二回の昇給がせめてもの従業員の励みの糧となっていた。一方、川上社長は従業員の福利厚生に気を使われ、昭和32年(1957年)には食堂を開設し、その後企業集団で初めての制服を採用し、全員に支給された。こうしたことの積み重ねで、発足当時、悲愴感にあふれ、渋面だった従業員の顔にも、わずかながら明るさをとり戻すことができるような企業環境に変りつつあった。

44二五〇CC 2気筒車登場

YD-1のモックアップを作るデザイナー達

YD-1のモックアップを作るデザイナー達昭和31年(1956年)、工場ではYC-1の生産に没頭している間に、浜松研究所では250cc二気筒車を計画し、設計が開始され、次いで試作が進められていた。当時、外車の中でもてはやされていた西独の2ストローク並列二気筒車アドラーMB250をモデルにして設計しようとしたのであるが、車体設計者とGKデザイナーの「こんどこそ創造の設計をしたい。デザインの自由を獲得したい」という願望を川上社長が受け入れ、採用されたのがYD-1である。

デザインの上では、YA-1の学習、YC-1の習熟作から、創造への飛躍を果したインスピレーションデザインともいうべきGKの作品であった。イメージが先行し、設計がそれを追った形となったYD-1を始めて見せつけられたときは、正直いって度肝を抜かれてしまった。ダイナミックな線の流れは、停っていても躍動を感じさせるほど、ユニークな車である。機構的にも新しい試みが数限りなく織りこまれたために、生産開始後も改訂のくり返しが続いた。

YD-1に乗る川上社長

YD-1に乗る川上社長 YD-1の一号車ができたのが、昭和32年の2月11日、恒例によって川上社長によって車体番号No.1の刻印が行われた。二年前の同じ日、YA-1の刻印が行われているので、演出せざる偶然ともいえよう。しかし社長によってのエンジン番号刻印というかたちも、その後いろいろの事情もあってYD-1が最後となってしまったのである。

次いで2月22日、川上社長は小野重役、竹内課長を随行させ、YD-1 3台をもって、マスコミの待ちこがれている東京へ乗りこむことになった。9時10分、日本楽器本社を発ち、3時には沼津に到着、その夜は伊豆長岡町に宿泊、翌23日4時20分、287kmを走破して東京に到着、マスコミの前にYD-1は仮面をぬいで登場したのである。レースには勝っているが、商品バラエティの点で弱体と思われていたヤマハが、三年目にして早くも二気筒250ccエンジンを発表したのであるから、センセーションを巻き起こしたことは当然といえよう。

YD-1を駆って東京へ向かう川上社長一行

YD-1を駆って東京へ向かう川上社長一行 YD-1の生産は本格的には3月から始まり14台、4月は100台、5月は303台、6月が528台、7月には683台と順調に伸びていたが、品質的に大きな試練にぶつかるのである。売出し当初は販売店も過熱し、現金の札束をにぎり工場へやってきて、「何台かをうちに配車してくれないか」と言って、手をついて懇請される場面もあって、こちらこそ恐縮した次第であった。しかし数力月たつにつれ、エンジンの不調を訴えるユーザーが相つぎ、抜本的対策をする必要に迫まれ、順調に推移してきたと思われたYDの背後に心配すべきことが忍び寄っていた。