いつの日も遠く ヤマハ発動機開拓時代のうらばなし

1欧米視察

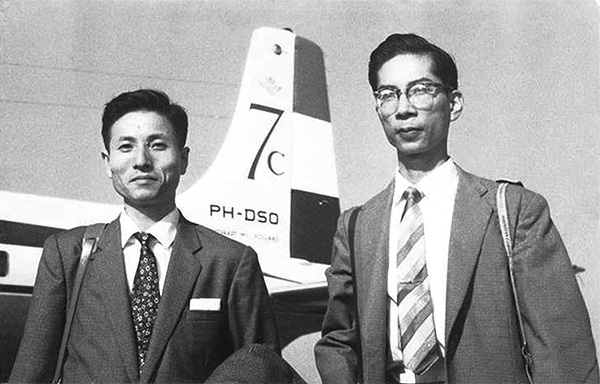

1959年(昭和34年)9月だったと記憶している。 ヤマハ技術研究所が発足したばかりの頃、小野研究所長が川上社長の命を受けて海外出張に出掛けることになり、私も所長のお供として約1ヵ月半の行程でヨーロッパとアメリカを巡ることになった。目的は次の時代に開発すべき商品を探すことである。

当時は政府の渡航許可を取るだけでもなかなか大変な時代だった。通産省から許可が下りるとドルの割当がある。当時の日本円は価値がなかったため、ドルに替えることができなかったのである。次に渡航先の大使館へ行き、駐日大使の前で宣誓をしてその国のビザを発行してもらった。出発の日には川上社長以下、多数の方々が浜松駅頭まで見送りに来られたほどである。

我々はこの海外出張で各国の見本市、自動車ショウ、工作機械メーカー、自動車工場、オートバイ工場、汎用エンジン工場などを見て回った。その時の印象は、オートバイに関しては既に学ぶべきものはほとんど無かったが、工作機械メーカーの考え方がかなり進んでいることに感心した。機械を売るだけでなく、治具や型の設計を含めた加工技術を顧客へ供応するサービスをしていた。日本のメーカーのように機械を作って売るだけではなかった。さすがだと思った。この時、私は新しい加工設備の導入はヨーロッパのメーカーに頼ることが得策だと痛感した。

はじめての欧米視察での小野研究所所長と筆者(写真左)

また、四輪車メーカーの乗用車の生産設備は専用化が進んでおり、先進国としての歴史が感じられ、一朝一夕ではとても真似できない規模の大きさに驚かされた。しかしスポーツカーの工場となると、あの有名なポルシェやベンツやピニンファリナでもたいしたことはなく、一台一台手作りのようなラインで生産されている。この分野では商品の性能は優秀な設計技術に支えられており、工場規模は我々でも手の届く範囲だった。同様に、欧米の他の商品にも生産規模は小さいが世界的に有名な商品がいくらでもある、という現実も見ることができた。

世界的商品は優秀な商品設計に支えられている。進んだ技術を研究し、優秀な商品設計ができる体制を作ることが新商品開発の第一歩であると思った。この時、私の中にスポーツカーをやりたいという気持ちが湧き上がり、小野所長に「スポーツカーを是非やりましょうよ」と話をした。

帰国後、小野所長はこのような主旨と、高性能スポーツカーの研究を始めることによって自動車産業への可能性を見出すことができるという報告を川上社長にされた。そして1959年(昭和34年)11月、ヤマハ技術研究所に安川研究室が誕生したのである。

2安川研究室の誕生とYX-30開発

研究室の目的は本格的な高性能スポーツカーの研究開発である。2サイクルのオートバイしか生産していなかったヤマハ発動機にとって、自動車分野への進出を意図した初めての研究組織であった。日本の純国産の自動車メーカーといえばトヨタと日産だけ、しかも小型トラックが主体で乗用車はタクシー用の僅かな数の生産しかなかった時代である。当初、私と木下晴男氏の二人で発足した研究室も次第に人数が増え、翌年初めには20数名となり、自動車研究の体制ができ上がった。

最初の課題はどのような車を研究するか、具体的に何をサンプル車にするかであった。我々は世界的にも数少ないDOHCエンジンこそが将来の高性能エンジンの本命であろうと考え、1,600cc・DOHCエンジンを積んだ英国車MGAツインカムをサンプル車として選んだ。しかしそう簡単に外車を入手できる時代ではない。たまたま駐日米軍の将校がこの車を所有しているのを知り、無理を言って分けてもらった。我々にとっては非常に幸運であった。

やっとモデル車を入手できたが、我々にはその性能をチェックする設備も装置もない。そこで、日立製作所にお願いして多賀工場(茨城県)のシャシーダイナモを借りて性能測定を行った。

その性能は素晴らしかった。当時の国産車では最高時速100キロメートルを超える車はなかったが、この車は時速160キロメートルの性能を持ち、加速も素晴らしかった。東京から浜松まで我々の手で実走行してきた時もその高性能の一端を体験することができた。

研究室のメンバーは車体とエンジン駆動の分野に分かれて、まずMGA車の分解とスケッチに取り掛かった。そして徹底的にこの車の研究をした。また、世界中のスポーツカーのデータをできるだけ多く集めて分析した。我々の目標はこれらのデータを基にして我々の意思を入れた「ヤマハのスポーツカー」を試作することである。

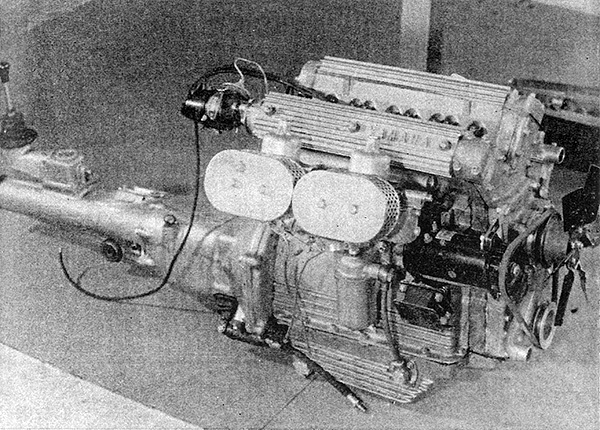

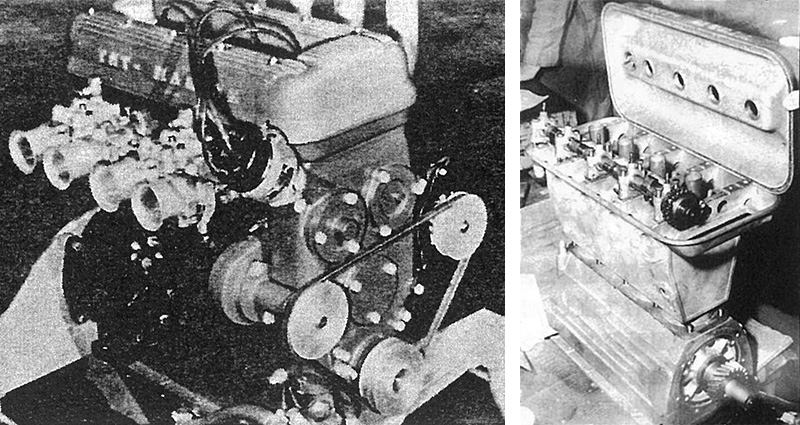

どんな仕様の車を作ろうか。課内でいろいろな議論があり、激論の末に次のような仕様に決定した。まず、エンジンは水冷四気筒4サイクル1,600㏄・DOHC。ここまではMGAと同じ仕様だが、我々のエンジンはこれをアルミで作ること。シリンダーヘッドとシリンダーブロックは勿論のこと、コンロッドまでアルミで作る。未だ世界中どこを探してもアルミエンジンは無かったので挑戦することにした。

当時世界に類を見なかったオールアルミ製DOHCエンジン

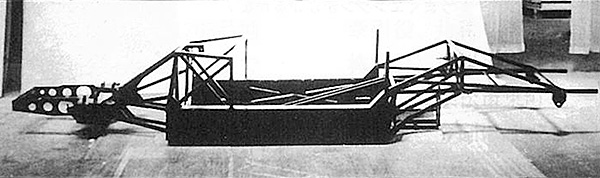

フレームは軽量でしかも剛性を高くできる角パイプ(スチール製)の溶接によるラーメン構造。ボディはGKデザインによるツーシーター・オープンタイプ。外板は鈑金成形ではなくFRPの手作りで軽量なものとする。当時、FRPボディは世界的にも珍しかった。

スチール製角パイプによるラーメン構造のフレーム

ここまでは思い切ったことをやりたいがための独創性に富んだ仕様である。一方で試作車の開発を早め、しかもその完成度を上げたいと思い、足回りの部品はできるだけ国産車か外国車の既製品を利用することにした。

我々はこの車のプロジェクトナンバーをYX-30と呼んだ。YX-30は全てが新しい仕事であったので、実際に仕事を進めるにつれて様々な難問にぶつかった。

特に複雑なシリンダーヘッドのウォータージャケットは何回、試鋳しても巣ができてモノにならない。終いには巣の部分に樹脂を詰めたうえ、アルミ溶接で補修して何とか形だけを作って試運転を始めたが、冷却水があちこちから洩れてしまい、しばらく回していると急に力がなくなった。分解してみるとコンロッド大端部のメタルが焼き付いている。鋳物の砂落としが細部までできていなかったのだ。

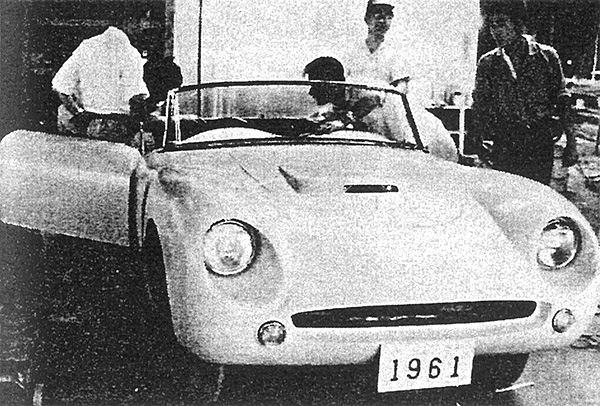

この様な失敗を繰り返しながら、それでもボディの試作も何とかまとまり、車として完成したのは1960年(昭和35年)の暮れであった。研究室発足から一年である。

試作車第1号 YX-30

キーを入れるとエンジンが回り始める。まず研究所の前庭を走らせてみた。大丈夫、走りそうだ。早速、川上社長に見てもらうと、社長は目を輝かせて満足しておられた。

3日本初のスポーツカー

さて、いよいよテスト走行であるが走る場所がない。方々を探したところ、たまたま完成したばかりの国道1号線の篠原バイパスが未だ一般通行前であったので、これを借用するため建設省にお願いし、使用許可をもらった。

いよいよ自分達が設計した試作スポーツカーの性能を測定する当日、研究室のメンバーは朝4時に起き、冬の夜明けを待ってテスト走行をスタートした。そして見事、最高時速144キロメートルをマーク、一同乾杯してこの快挙を喜びあった。

仮ナンバーを取得してテスト走行に臨んだYX-30とボディ設計担当の花川

今にして思えば、「万一、足回りでも破損していたら・・・」と冷汗が出る。その後、耐久性確認のための市街地走行が始まり、御前崎あたりから富士山麓までを往復した。多くの故障が発生し、毎日がその対策に明け暮れた。やっと耐久走行が落ち着いてきた頃には、並行して2号車の構想が検討されていた。

そして半年後の1961年6月5日に2号車が完成した。この2号車はボディのみが2+2のクーペタイプの車で、エンジン、足回り、駆動関係等は1号車と全く同じであった。

YX-30の第2号プロトタイプ(2+2クーペ)

当時の研究室の組織は次の通りであった。

| 室長 | 安川カ |

|---|---|

| エンジン設計 | 国峰良次、伊集院志郎、大橋幸由、中野操一、泉沢滋樹、森友源幸 |

| ボディ設計 | 木下晴男、砂山勝己、山田守、花川均 |

| フレーム設計 | 高橋是明、阿部綿男 |

| 足廻り設計 | 福田雅彦、山田實 |

| ドライブ設計 | 田口盛行、五十嵐正、神谷幸之進 |

| 電装関係設計 | 飯田功 |

| 性能テスト | 遠藤嘉徳、原田敏光、種田監彦 |

| 庶務 | 鈴木康子 |

| 以上23名 |

日本楽器に入社した時、私は会社の雰囲気の違いに驚いた。当時の日本楽器では上の人の言うことは絶対であり、下の者の意見がうまく通り難かった。また、私は下の者が自由に発言しないことに対して心の中で知らず知らずのうちに抵抗していた。自分が課長になったら、自分の課だけは自由に言いたいことが言える風通しの良い、また一人一人が責任を持って自由に行動できるグループにしたいと願っていた。

安川研究室のメンバーとYX-30作業場でのヒトコマ

安川研究室はそういう雰囲気の研究室にしたいと努力した。ことある毎によく課内で飲み会を持った。酒を酌み交わしながら若さをぶつけて人生議論もした。会が盛り上がった頃に行われた「オケラの水」(大きな器に酒を注ぎ、その中に勝手にいろいろな物を放り込んで順番に回し飲む)は有名だった。帰りはみんなで我が家に押し掛けてくることも多かったし、そんな日は我が家のホームバーの酒は全部カラになるのが常だった。

ある時は会の帰りに会社の家族寮にストームをかけたため、翌日会社で問題になり、一軒一軒あやまりに行ったこともある。このように多少行き過ぎたところもあったが、年齢的にも私を除いて全員が30歳以下という若い集団だったこともあり、学生時代のような純粋な気持ちでお互いを知り、信じあえる雰囲気ができていった。

そして会社の仕事はみんな伸び伸びと一生懸命やった。一人一人が自由に動き過ぎるので他部署には厳しさが足りないと映ったのであろう。「安川研究室は課員を放任し過ぎる。もっと厳しく、規則もしっかり守らせよ」と外部からの批判が強かった。しかし若い人の集まりであったし、仕事への情熱があった。

「ヤマハで自動車を作る最初の仕事を自分達がやっている。それは日本で初めてのスポーツカーである」という気持ちがやる気を盛り上げていった。仕事に対してはみんな真剣だった。それが一年足らずで試作車を完成させるという成果にもつながった。私の雰囲気作りへの方向は今でも間違っていなかったと信じている。

当時のメンバーは若き時代に思いきってやった仕事のこと、その中での雰囲気、DOHCエンジン(今では日本の高性能車の常識になりつつあるが)と本格的スポーツカーを日本で最初に作ったという誇りが忘れられなくて、今でも安川研メンバー会として毎年一回は集りを持ち、昔を懐かしく語り合っている。

発足時は2名だった安川研究室も数ヵ月後には23名体勢となった

4タイスエンジンとの格闘

2号車の試作が進んでいる頃、ある雑誌で鈑金製の自動車エンジンの試作に成功したという記事を見つけた。この記事の出所である伊藤忠商事に詳細を問い合わせてみたところ、カリフォルニアのサンディエゴ近郊にあるタイスエンジニアリングという航空機部品の製作会社と判り、相佐専務と共にアメリカに渡った。

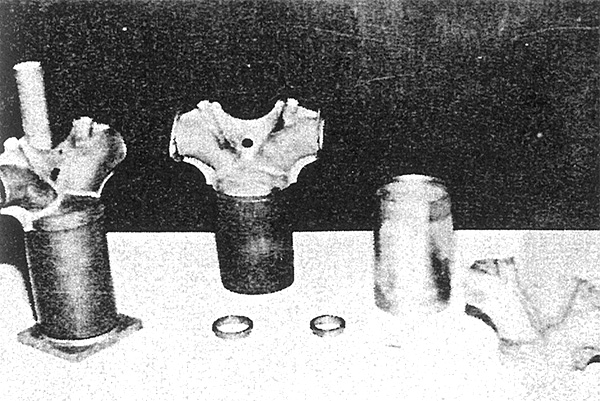

この2,000cc・DOHCのタイスエンジンは、エンジンブロックから燃焼室までほとんどの部品が鋼板のプレス成形品で、これらを銅メッキした後に炉に入れ、ブレージングで組み立てたエンジンである。重量が軽く、1ポンド当たり1馬力の出力を出す高性能エンジンで、その構造は航空機部品の高度なブレ―ジング技術を使った画期的なもので、当時の日本ではとても考えられない技術だった。

タイスエンジン

タイスエンジンの燃焼室とシリンダー

これが実用化されれば素晴らしいエンジンになると思った。すぐに技術導入契約を結び、研究所で新しい加工方法を研究していた中谷研究室長と私の二人が、製作方法を学ぶために二ヵ月間程タイスエンジニアリングに滞在し、国内で作る準備を進めた。

しかし実際に仕事が進むにつれて、ブレージングの確実性がなかなか得られないことが分かってきた。組立時のブレージングの箇所が多かったのも原因の一つであった。そのため燃焼室のクラック発生、エンジンプロックの合わせ目からの水洩れ等が改良できなかった。改良を重ねる毎に鈑金部分を鋳造に置き換えざるを得ず、最終的には鈑金という特徴はなくなり、従来のエンジン構造に近づいていった。

なんとかしてこの構造を成功させたいという執着と、新しいものへの意欲は強かった。今の時代であれば違った結果になっていたかもしれないが、当時は信頼性を含めた製造技術がついていけなかった。このエンジンに人と時間と金を相当注ぎ込んだ。一年近い歳月と多額の金を費やしたと思う。

当時の総務担当重役から、「お前の研究室のように金を使った所は初めてだ」と強く叱られた。しかしよくここまで仕事をやらせてくれたと思う。これは川上社長の新しい技術への意欲があったからで、これに応えられなかった悔しい思いが最後まで残った。

今思えば、若さ故の判断力不足、大きな失敗の経験である。その後遺症も大きかった。