XV750 Special 開発ストーリー

展示コレクションの関連情報

開発ストーリー

受け継がれるヤマハクルーザーの源流

昨今、ヤマハモーターサイクルのなかでもっとも充実したラインナップを誇っているカテゴリーが、DragStarシリーズに代表されるクルーザーだ。国内モデルだけで1100cc、400cc、250ccの3クラス・5機種、さらにRoadlinerなど海外向けモデルを含めれば1900ccから125ccまで、実に幅広いバリエーションがそろう(2008年現在)。

そのルーツを遡り辿っていくと、1977年の東京モーターショーで大きな話題を集めたXS650Specialに行き着く。バーチカルツインのオンロードスポーツ・TX650をベースとするこのモデルは、ヤマハ発動機が初めて手がけたアメリカンスタイルのクルーザー(当時は単に"アメリカン"と呼ばれた)で、翌年、3気筒・GX750ベースのXS750Specialとともに市販化され、国内ばかりでなく本場・アメリカやヨーロッパでも大ヒットを記録。やがて、他メーカーを含めた日本製"アメリカン"が大型から中・小型車まで各クラスに波及し、一躍人気カテゴリーとなった。

この流れに自ら先鞭をつけたヤマハ発動機は、1980年以降も並列4気筒エンジンのXJ650Special、GX400/250をベースとする2気筒・XS400/250Special、さらにはミニマムサイズの単気筒・RX50/80など多彩なバリエーションモデルを発表。着々とその地位を固めていった。

しかしこれらのモデルは、ほとんどが既存のスポーツバイクから派生した二次的なアレンジモデルであり、独自性に欠けるところは否めない。日本製"アメリカン"を一時的なブームで終わらせず、さらに今後も自ら市場をリードしていくためには、本場・アメリカのライダーたちを唸らせるホンモノがほしい。そう考えたヤマハ発動機は、XS650Specialの成功を見届けたあと、ただちに次世代アメリカンの開発に取りかかった。

その成果が、1981年3月発売のXV750Specialである。

ホンモノの"アメリカン"クルーザーを実現

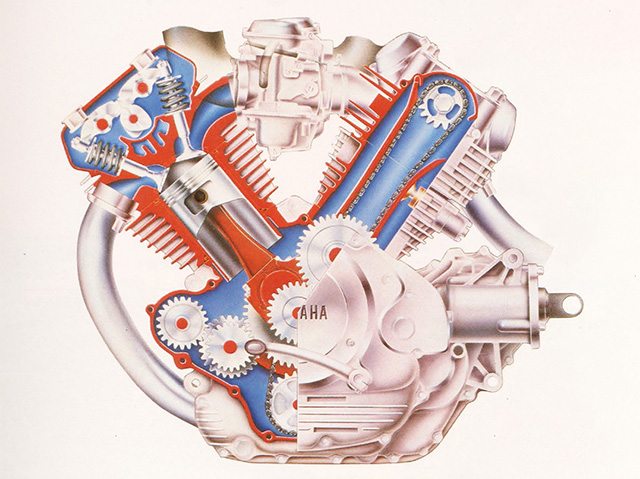

新開発の75度Vツインエンジンをモノコック構造のプレスバックボーンフレームに懸架し、モノクロス・リアサスペンションを装備するXV750Specialは、海外向けのXV750Viragoというダブルネームを持つ生粋の本格派"アメリカン"クルーザーだ。

企画段階からアメリカで市場調査を行ない、「クルーザーはV型エンジンが定番」とする声を忠実に反映。ヤマハモーターサイクルでは初となる横置きV型2気筒エンジンをあえて開発のなか核に据えたことからも、その本物志向が見て取れる。

とはいえ、ハーレーに代表される典型的なクルーザー像をそのまま写し取るだけでは、ただの模倣に過ぎない。本場アメリカのテイストを咀しゃく、吸収し、ヤマハ発動機ならではの感性で表現する。それが本物の"アメリカン"を作るということなのだ。

エンジンでいえば、力強く大地を蹴るトルクと鼓動感こそ、アメリカらしいVツインの魅力。一方ヤマハ発動機の持ち味は、レースを通して磨き上げた性能の高さ、こだわりの造形やフィンの美しさにある。そこで開発のポイントは、両者のキャラクターをバランスよく両立させることに置かれた。最大の難関はVバンクの角度。ハーレー、ドゥカティ、ビンセント、モト・モリーニなど多数のV型エンジン搭載車を参考に、あらゆる角度で鼓動の強さ、性能の優劣、車体設計への影響、V字の美しさなどを検討したすえ、75度という着地点を見いだした。

また車体は、ロー&ロングで重厚長大な伝統的アメリカンスタイルを、ヤマハ発動機らしく軽量・スリムに磨き上げるため、モノコック構造のスチール製プレスバックボーンフレームを新開発。エンジンを剛性メンバーに利用しながら、前後・上下に張り出したヘッド部分の形状に沿ってぴったり抱え込み、空冷75度Vツインの美しさを最大限にアピールしている。またフレーム内部は、エアボックスをシート下に配置できるよう、Vバンク内のキャブレターへ吸気を送る通路として使うなど、さまざまな工夫によって狭いエンジン周辺スペースを有効に活用。750mmという低シート高とスリムなボディラインを実現した。

このほか、頑丈で耐久性が高く、メンテナンスフリーの手軽さを求めるアメリカ人ユーザーを意識して、駆動システムはヤマハ発動機独自のシャフトドライブを採用。さらにゆったり快適な走行が楽しめるよう、最新のモノクロス・リアサスペンションをリモートコントロールの6段階調整式エアクッションとセットで装備した。

"アメリカン"という新分野開拓に賭けるヤマハの気概、意気込みの高さがヒシヒシと伝わってくる、フラッグシップにふさわしい1台だ。

対をなすロードスポーツ、そして現在……

ここまでずっと、「本格派アメリカンクルーザーをめざして…」と言い続けてきたXV750Specialだが、実はもうひとつ、ヨーロッパ向けに同時開発されたVツイン・ロードスポーツも存在する。それがXV1000TR1だ。日本では1982年に発売したXV750Eがそれにあたり、アメリカでもXV920Rとして登場している。

これらはどちらも、XV750Specialと共通のプレスバックボーンフレームと75度Vツインエンジン(排気量を748ccから920cc、981ccに拡大)、エアクッション付きモノクロス・リアサスペンションを採用し、大きく異なるのは駆動方式を独自のグリス封入式チェーンケースに変更したことと、ライディングポジション、外観くらい。XV750Specialが、"アメリカン"としては意外なほどスポーティな走行性能を備えているのは、むしろTR1と同時開発されたおかげかもしれない。

しかし、当時は4気筒・ハイパワースポーツ全盛の時代。さらに2ストロークのRZ250をきっかけに"レーサーレプリカ"ブームが一世を風靡し、やがてロードスポーツXV1000TR1の血統は途絶えてしまったが、XV750Specialはさらに進化。優美なデザインで人気を博したXV750Virago、そしてDragStar1100(DS11)へと姿を変えて生き残り、今もなお、空冷75度Vツインの伝統を守り続けているのだ。

※このページの記事は、2004年9月に作成した内容を元に再構成したものです。

開発者インタビュー

PROFILE

倉井 宣好氏

(くらい・のぶよし)

XV750Special/XV1000TR1の車体設計担当

鈴木 貞英氏

(すずき・さだひで)

XV750Special/XV1000TR1のエンジン設計担当

鼓動、性能、外観……バランスを追求した75度V

倉井:XV750Specialは、まず1970年代後半に並列2気筒のXS650Specialが出て、次のアメリカンはV型エンジンにしようということで、企画が持ち上がったと記憶してます。

鈴木:横置き空冷Vツインというのは、当時日本のどのメーカーも作ってなくて、ヤマハ発動機では初めてのトライでした。でもアメリカでエンジンの形態をヒアリングすると、クルーザーはV型だっていう、強い固定概念がある。だから、これまでのSpecialシリーズを超えるアメリカンを作るには、どうしてもVツインが必要だったってことでしょう。

倉井:ただもうひとつ、同じエンジンとフレームを使ったXV1000TR1という1000ccヨーロピアンスポーツも平行進行していたから、アメリカン専用設計じゃなかった。

鈴木:企画段階では750ccが先です。国内の自主規制がありましたから。

倉井:まず、国内向けのXV750Specialとアメリカ向けのXV750Viragoという750ccのアメリカンがあって、同時にヨーロピアンスポーツのXV1000TR1とアメリカ向けのXV920Rも作った。

鈴木:ヨーロピアンモデルは、日本にもありましたよね?

倉井:XV750E。こっちは1年遅れの1982年発売だったかな。

鈴木:アメリカでは、当初からViragoって名前を使ってましたっけ?

倉井:そう。アメリカは愛称をつける場合が多くて、ベンチャー(XVZ12/13)やセカ(XJ650)もそうでしょう。Viragoは、V型ツインだから頭文字にVが付く名前ってことで探して、"口うるさいオンナ"とか"男まさりの娘"とか、そういう意味でしたよ。

鈴木:日本では、その前のXSシリーズで「ヤマハアメリカン=Special」みたいなイメージがあって、1984年にモデルチェンジしたXV750が最初のViragoですよね。

倉井:その時に、車体も足まわりも全部変わったけれど、エンジンだけはほとんど変わってない。それどころか今のDragStar1100、これは私がプロジェクトリーダーだったんですが、エンジンの中身はXV750Specialの頃と同じ。それくらい、よくできたエンジンなんです。

鈴木:このエンジンの狙いは、Vツインらしい不等間隔爆発の鼓動感。また、TR1の存在があるから、それなりの性能も出したかった。でも、鼓動と振動は表裏一体。回転を上げれば、振動で壊れるかもしれないという信頼性の問題もついて回るんです。

倉井:だから、まずVの挟み角を決めるところでずいぶん苦労したよね。

鈴木:どこで折り合って、バランスを取るかの問題。90度なら一次振動が出ないから回転を上げられるし、性能も出せる。でも、そうするとV型に見えないし、全長も伸びてしまうという弱点がある。ところが45度じゃ狭過ぎて、性能を出すために大きいキャブレターを入れようとすると、Vバンク内に入らない。

倉井:そのうえ、挟み角が狭くなるとエンジンが立ってきてタンクやシートの位置が上がってくる。でもアメリカンだから、スタイルはロー&ロングにしたい。そんなことでももめた。

鈴木:ハーレーは45度、ドゥカティは90度のL字型、モト・モリーニには72度というのがあるんです。それと昔のクルマで、ビンセント・ラパイドという60度Vもあった。もっと古くなると、アラビアのロレンスに出てくるブラフ・シュペリアは確か40度だったか45度だったか……(笑)。とにかく、いろんなモデルを参考にしましたよ。

倉井:クランクのところをハトメで止めて、Vの角度が変えられる絵というか模型を作ったりもしたよね。

鈴木:今みたいに、コンピューターでパッパッと何種類も図面を作るというわけにはいかないので、大きなAゼロの図面の下に、角度が何度だったら振動がどのくらいという計算をして、一覧表を作った記憶があります。ただ、75度にしようと決まってからは、最高馬力がいくつとか、そんな数字にあまりこだわってなかったと思います。むしろ乗り味というか、Vのフィーリングのほうを重視していました。

未知のアイデアに独創の技術で体当たり

倉井:最初にV型のこんなエンジンを使うって決まってから、車体設計のチーフがプレスバックボーンのモノコックフレームを発案したんです。でも、そんなフレームは誰も作ったことがない。ちょっと試してみようと、ハーレーのエンジンに合わせて簡単な絵を描いて、いきなり試作フレームを作っちゃった。

鈴木:それでちゃんと走ったの? 記憶に残っていないんだけど……。

倉井:実は私もよく覚えてない……。結果的にこの方法を使ったわけだから、よかったんだろうね、きっと(笑)。

鈴木:V型エンジンも初めてだったけど、モノコックフレームも初めて。マウントする時は大変でしたよね。前側のシリンダーヘッドをメインフレームに、クランクケース後端をリアアームブラケットにがっちり固定して、エンジンをフレーム剛性部品の一部として使うという構造なんだけど、前側シリンダーのヘッドと車体の間に入れるガスケットがヘタって剛性が出ない。それで、メタルタイプの特殊なガスケットを使ったりした。

倉井:その時、後方シリンダーをどうするかも問題でね。フレームが鉄でエンジンはアルミだから、しっかり拘束してしまうと、熱膨張でエンジンにストレスがかかる。そうかといって、解放したままでは振動が収まらない。

鈴木:空冷で排気量が大きいうえに、後ろのシリンダーは風が当りにくいから、熱膨張は避けて通れない問題なんです。

倉井:それでラバーマウントしてみたら、すごく具合がよかった。どうしてなのか、実はよく検証できてないんだけどね(笑)。でも、熱といえば、TR1のほうが苦労した。

鈴木:そうそう。1000ccだし、アメリカンよりもっと回転を上げるから、よけい発熱量が大きい。買ったばかりの赤外線表面温度計でTR1のエンジンを測ったら、風を受ける前方シリンダーは青っぽいのに、後ろは真っ赤っか(笑)。びっくりしましたね。

倉井:それで、右のサイドカバーの前端に黒い導風板をつけた。

鈴木:表面温度計のモニターを見ながら、サイドカバーのところに手を当てて風の通り方を確かめながら、板の向きや形状を文字どおり手探りで決めていきました。真夜中まで、実験と設計の担当がみんなで「うーん冷えないねえ」なんて言いながらね(笑)。

倉井:単純な仕掛けだけど、効果はすごくあった。

鈴木:そのほかTR1は、Specialがシャフトドライブだったのに、わざわざチェーンドライブを使ったでしょう。

倉井:アメリカ市場を見ると、圧倒的にシャフトが支持されていた。ヤマハの主力車種も3気筒、4気筒とシャフトでしたから、これでいこうと決まってたんです。ところがヨーロッパでスポーツと言えば、チェーンが定番。TR1はヨーロッパ市場向けだから、シャフトドライブなみの耐久性を確保するために、グリス封入式チェーンケースという方法を使った。

鈴木:こういうチェーンケース、ほかには例がないでしょう?

倉井:ないねぇ。それ以降もないと思いますよ。作るときだって、参考になりそうなものといえば、ビジネスバイクの板金タイプのチェーンカバーくらいしかなかった(笑)。

鈴木:リアのモノクロス・サスペンションに使ったリモコン付きエアクッションだってそうだよね。こういう新しい、ユニークな試みが盛りだくさんっていう点では、実にヤマハらしい1台というか、2台だったと思います。

※このページのプロフィール、および記事内容は、2004年9月の取材によるものです。

フォトライブラリー