アートとサイエンスで感動を

再現する「協調HMI研究」という試み

Outline

「人が感動するとはどういうことか?」この問いに対し、ヤマハ発動機とヤマハ株式会社は、サイエンスとアートの二つの異なる観点からの読み解きを進め、それらを融合させたユニークな研究を進めています。

その過程で誕生した「e-plegona(エプレゴナ)は、両ヤマハが追い求める感動を人工的に発生させるという不思議な体験型インスタレーションです。

最先端テクノロジーの祭典「SXSW 2023」を皮切りに、世界中のテックイベントにも出展し、これまでに2000人以上が体験。参加者から「感情のエンジニアリング」とも評されたその新たな試みは、どのような経緯で生まれたのでしょうか? 今回はふたりの研究者からお話を伺いました。

-

末神 翔

技術・研究本部 技術戦略部

人間研究ストラテジーリード2011年、上智大学大学院 総合人間科学研究科心理学専攻 博士後期課程修了。専門は認知心理学。博士(心理学)。オスロ大学心理学部(日本学術振興会海外特別研究員)や長崎大学(特任助教)を経て、2014年にヤマハ発動機に入社。人間研究ストラテジーリードとしてヤマハ発動機の人間研究の戦略立案から研究遂行までを担う。

-

林 輝宙

クリエイティブ本部

ブランドマーケティング部

リサーチャー2023年、千葉大学大学院 融合理工学府創成工学科デザインコース修了。同年ヤマハ発動機に入社。文化人類学や進化生物学など幅広い人文社会科学の知見を取り入れたデザインを志向。人間研究チームの一員として研究の仮説立案から遂行、プロトタイピングまでを担う。

ヤマハ発動機が追い求める、感動の本質

—— まずおふたりが取り組んでいる研究テーマについて教えてください。

末神:モーターサイクルなどを手掛けるヤマハ発動機と、楽器などを手掛けるヤマハ株式会社の両社は、モビリティや楽器などの製品を通じて「心高ぶる瞬間」、「心震える瞬間」を後押しし、世の中に感動を提供し続けています。そんな中で私たちは原点に立ち返り、「感動とは何か?」という、常に私たちの目の前に立ちはだかっている疑問に正面から向き合っています。それが協調HMI研究です。例えば圧倒的な景色を見たり、人の優しさに触れたり、世の中にはさまざまな感動の仕方があるかと思いますが、その中で両ヤマハが追い求める感動を定義し、その感動が発生する仕組みを解き明かして再現することがこの研究のテーマ。サイエンスとアートを融合させながら、ユニークな研究を進めています。

—— 研究の中で、それぞれの担当領域はどのように分かれているのでしょうか?

末神:もともとこの協調HMI研究はヤマハ発動機がサイエンスを、ヤマハ株式会社がアートディレクションを主導するという役割分担のもとでスタートしました。その中で私は、ヤマハ発動機側のプロジェクトリーダーを務めています。私自身、心理学者なので、ヤマハ発動機らしい感動は何なのか、また、それをどうやって再現できるのかということを、学術的観点から理論化し、検証するという役割を担っています。私たちが開発した体験型インスタレーション「e-plegona」を使用し、脳波や身体の動きなどを計測して、感動が発生するプロセスについて理解を深めることも行っています。

林:私はデザイナー、リサーチャーという立場でプロジェクトに関わっています。ヤマハ発動機内にアートとサイエンスを融合させるプロセスを定着させることを目指し、ヤマハ発動機側のアート担当として私がメンバーに加わった形です。このプロジェクトには多くのプロフェッショナルが関わっており、世界トップレベルの研究者やアーティストと議論を交わすなどの機会があり、とても刺激的ですね。私はまだ入社2年目ですが、私なりの目線から積極的にアイデアを提案しています。

—— 研究チームにデザイナーの方が参加しているのは珍しいのでは?

林:おっしゃるとおり、会社としてもまだまだ新しい試みなのですが、研究に対してクリエイティブな視点から提案することが狙いです。一般的には成果を形にするまでロングタームな研究が多いと思いますが、デザイナー的な切り口ではより短いスパンでアウトプットを行うことも可能になると思っています。今回の「e-plegona」が最たる例かもしれません。論文ではなく、人々が体験できる形にして世に発表ができるのも、デザイナーがメンバーにいるからこそだと思います。

人と人の協調が感動を生む「e-plegona」

SXSWをはじめ海外イベントでの「e-plegona」出展を記録した動画。文中でも触れられている、体験した人々の様子や感想も盛り込まれています。

—— 今、お話にも挙がった「e-plegona」について教えてください。

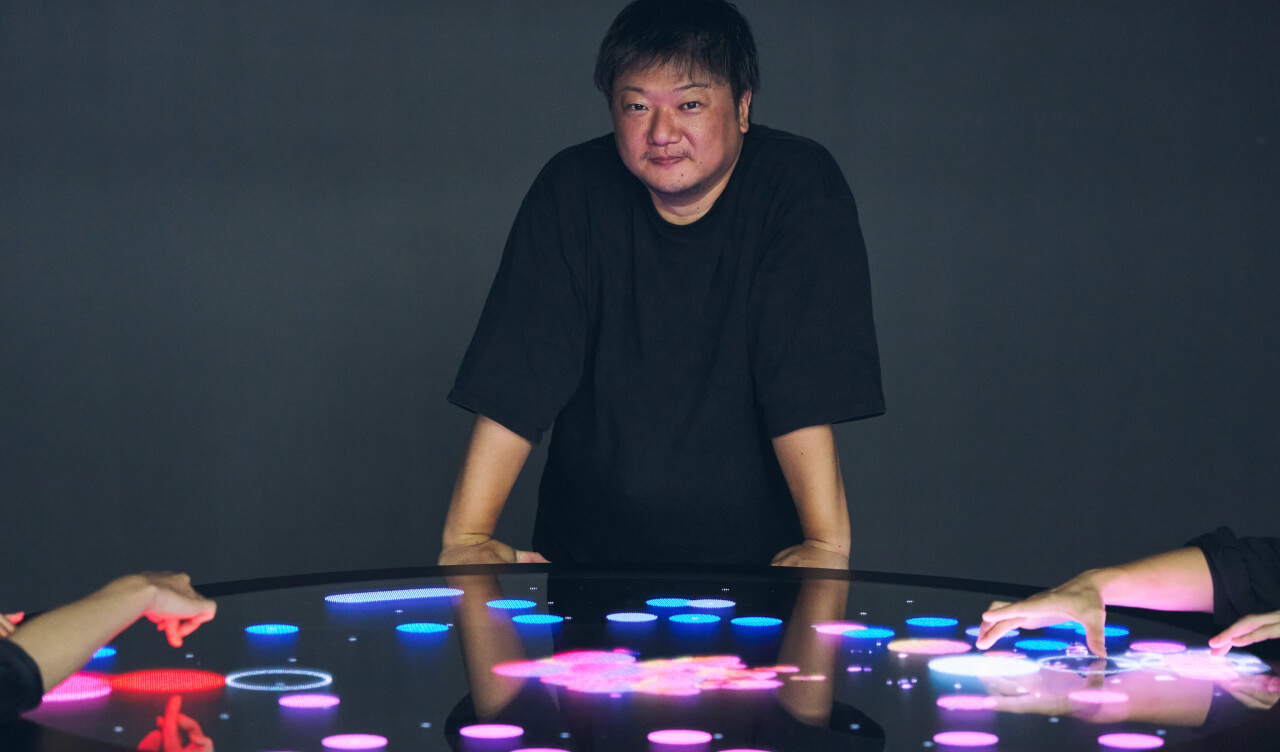

末神:e-plegonaは、両ヤマハと、研究パートナーであるマーク・チャンギージー博士、カリフォルニア工科大学・下條信輔研究室が共同で進めている、「ヤマハらしい感動」の研究成果に基づいて創り出した体験型インスタレーションです。乗り物を操る、楽器を奏でるといった“身体を通じた感動”には、感情の強度と感情の継時変化の要素が重要であると仮説を立て、その検証のために研究プロトタイプとして作られました。端的に説明すると、音楽ゲームのようなものなのですが、2名のプレーヤーがペアとなって非言語的かつ直感的な意思伝達を繰り返しながら、つまり協調しながら体験するインスタレーションとなっています。

林:各プレーヤーは円卓状のタッチスクリーンにNoteと呼ばれる目印を作り出して、相手にリズムパターンを送りつつ、相手から送られてきたNoteに触れることでTone(音)を生み出し、相手が作ったリズムパターンを奏でます。科学とアートを融合させた独自の研究成果に基づき、非言語的で直観的なコミュニケーションによって感情の揺れを人工的に発生させることで、ジャズの即興演奏のような人と人の一体感、あるいは、人が楽器やモーターサイクルに対して感じる一体感と、そこから生まれる感動を疑似体験できるというものになっています。

—— 「e-plegona」の開発経緯についても伺いたいと思います。

末神:我々の研究の根本には、世の中の流れに対する問いかけがあります。VRなどさまざまな技術が進歩して、生身の感覚体験を味わう機会が失われてきていますが、私たちは「生身の感覚こそ、人生を彩り、豊かにする要素ではないか」と考えています。生身の身体を通した感覚が感動を生む。そして、生身の身体を通した感動こそが、ヤマハ発動機の提供価値の根幹なんだと考え、モビリティや楽器など身体性を伴うアクティビティが感動を引き起こすメカニズムについて研究を進めています。その中でさまざまな理論的検証を行い、実際に理論を体験できる形にしてみたのが「e-plegona」です。身体性を伴うアクティビティを前提として、直感的・本能的なコミュニケーションで意思のやり取り・協調を繰り返すことで、感情の波が起こり、それがヤマハらしい感動を生むのではないか?と考えており、それを体験可能なアート作品として形にしました。

—— 今後はどのような展開を予定していますか?

末神:「e-plegona」は、「乗り物を操る、楽器を奏でるといった“身体を通じた感動”には、“感情の強度”と“感情の継時変化”の要素が重要である」という理論仮説を体験して検証するために製作されたものであり、あくまで研究を目的としています。ゆえに、まずは「e-plegona」を使って、感動が発生するメカニズムを検証する実証的研究を進めていきます。その過程で得られたデータや主観的な気付きから理論そのものを修正して精度を高めつつ、それらを「e-plegona」に反映してアート作品としての質を向上させることも考えています。

林:現在の「e-plegona」は研究のためのプロトタイプの状態。デザイナーとしては、このリサーチで得た知見を何に使うのか。どうクリエーションとして提案するのかを考えていく必要があります。どうやってヤマハ発動機が目指す「感動」の体験を作り上げていくか、試行錯誤の真っ只中です。

—— とはいえ、研究対象が“感動”という概念的なものと考えると、なかなか難しそうですが…。

末神:先は長いです。それは研究をしていても思い知らされることが多いですね。とくにコロナ禍の2年ほどは、メールやチャットでの議論しかできてなくて…。私も共同研究者も「議論だけでは、これ以上何も生まれない」というところまできていたんです。そんなときに、とりあえず議論から脱して体験してみようということで作ったのが、「e-plegona」でした。これができたことで、足踏みしていたプロジェクトが再び進み始めました。それを見て、「人間の感覚や感動って、いくら議論しても実際の感覚や感情に結びついていないと机上の空論になってしまうんだな」と反省しました。現在は議論と並行して体験化し、客観と主観をバランスよく行き来して研究を進めています。これはまさにサイエンスとアート、ふたつのアプローチを融合させる取り組みそのものでもあります。

—— 現時点で「ヤマハ発動機らしい感動」とは、どんなものだと考えますか?

末神:例えば、今後世の中の流れとしては、モビリティはAIを使った自動運転の方向に向かうと思います。しかし、モーターサイクルなどヤマハ発動機のモビリティは、単に自動運転をめざすのではなく、あくまで「それらの技術を使ってどう人の心をワクワクさせるか?」を考えていくことが答えにつながるように考えています。

林:同感です。感情的な部分に作用するような技術がヤマハ発動機に求められていることだと思っています。人と機械というところで、本当に機械に人と同様の機能をもたせるのか?とか、そういった哲学的なところも踏まえて、追求する必要があるかなと思いますね。

—— 最後に、協調HMI研究の長期的な展望をお聞かせください。

末神:今は「e-plegona」を通して人と人のやり取り・協調によって感動を生み出す研究をしていますが、ゆくゆくは得られた知見を応用して人と機械のやり取り・協調でも感動を生み出せるようにしたいと考えています。それが「協調HMI」という言葉の所以でもあり、人と協調することで人を感動に導けるようなインターフェイスが作れれば、また一歩ヤマハ発動機らしい感動体験の実現に近づくと思っています。

林:協調HMI研究をはじめ、さまざまな人間研究の取り組みに興味をもつ社員が増えていると感じています。その中で、この研究プロジェクトがどんどん拡大し、製品に反映されるなど、多くのお客さまに体験していただける形になることを望んでいます。