MOTOROiD : Λ

2025年、モトロイドの新たな系譜が始まる

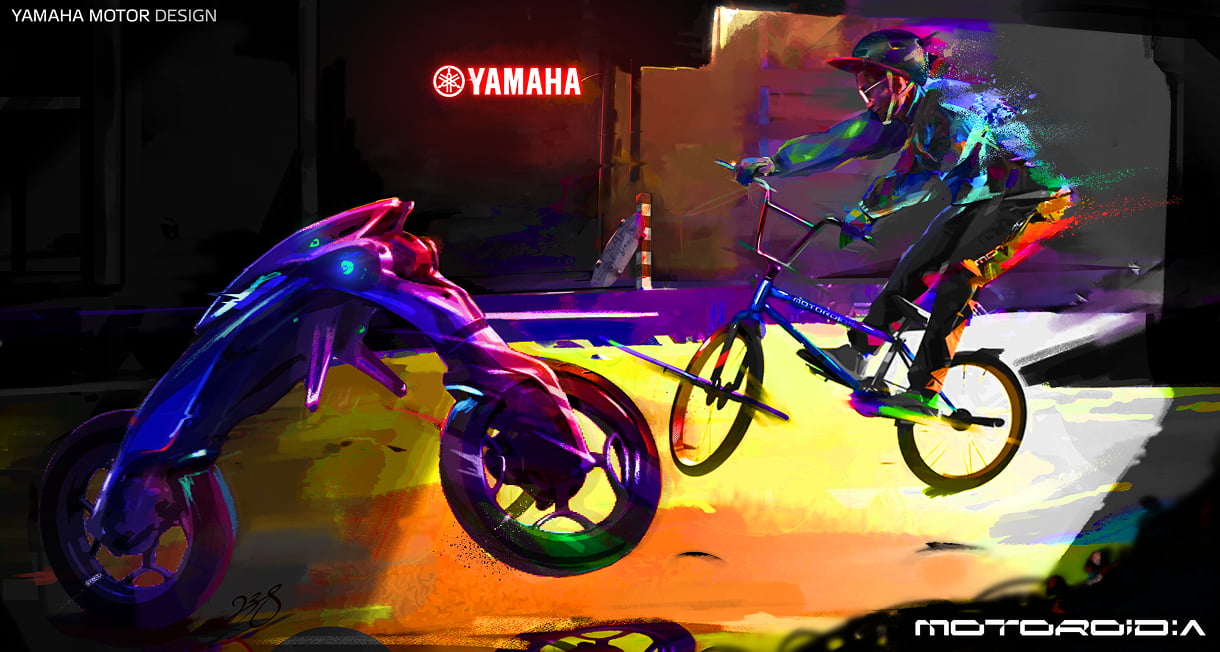

「こいつはいったい何なんだーー。」

マシンを見た人の頭をよぎるそんな思いが、ヤマハブースの中で反響している気がする。前後に2つのタイヤが備わっているが、ハンドルもシートも持たないこのマシンをいったいどう表現すればいいのだろうか。ロボット?モビリティ?モーターサイクル?

このマシンの名は、「MOTOROiD:Λ(ラムダ)」。

「MOTOROiD」「MOTOROiD 2」と2代にわたって人とマシンの関係性を世に問いかけてきた概念実証機が、再び私たちの前に現れた。異形とも言える体躯に、人間を凌駕するほどの知能を携えて。

モトロイドとモトロイド2に共通していたのは、前後輪の間に配置されたアイコニックなバッテリーの存在。これをカウンターウェイトとしてマシンを自立させていたのがAMCESと呼ばれるバランス制御技術だったが、今回は全く別の技術に置き換えられている。それがモトロイド:Λのキーテクノロジーである強化学習とSim2Realだ。

これはコンピュータ上の仮想環境でAIが高速でシミュレーションと学習を行い、その学習結果を現実世界に適用する技術である。すなわちこのマシンは「立ち上がる」「直進する」「段差を超える」など、ひとつひとつの動きをAIが試行錯誤を繰り返し強化学習することによって獲得してきたのだ。

強化学習中の仮想環境を可視化した画像では、何千体ものマシンが車体姿勢、路面状況、タイヤ状態などのパラメーターを組み合わせて、実環境では実現しえない膨大な回数の試行を繰り返して学習する様子がうかがえる。

高度な知能と強化学習による制御で自立走行を獲得したモトロイド:Λは、走るほどに実機に情報をフィードバックして自己学習し、成長を繰り返す。実際に開発中の段階でも、設定した課題に対してAIが開発陣も想定しなかった制御方法でクリアし、驚かされたことがあったという。しかし私たち人間もまた、走りで得た経験を糧とし、上達を愉悦とする存在だ。

そんなマシンと人が対峙したとき、いったいどのような関係性が生まれるのだろうか。

ヤマハはこの問いに対して「TOGETHERNESS」という概念を定義している。かつてモトロイドやモトロイド2において表現された人機官能が「人がマシンを操る際の身体的な一体感」を「ONENESS」とするならば、「TOGETHERNESS」は「関係性の一体感」による人機官能を表現したものだ。

それぞれ独立して成長する存在として人とマシンが向き合えば、切磋琢磨しあうライバルのように、共進化する関係を築くことができるのではないかーー。

そんな未来の人とマシンの新しい関係性を検証すべく、モトロイド:Λには「成長のインスピレーションを与え合う存在」というデザインコンセプトが掲げられた。

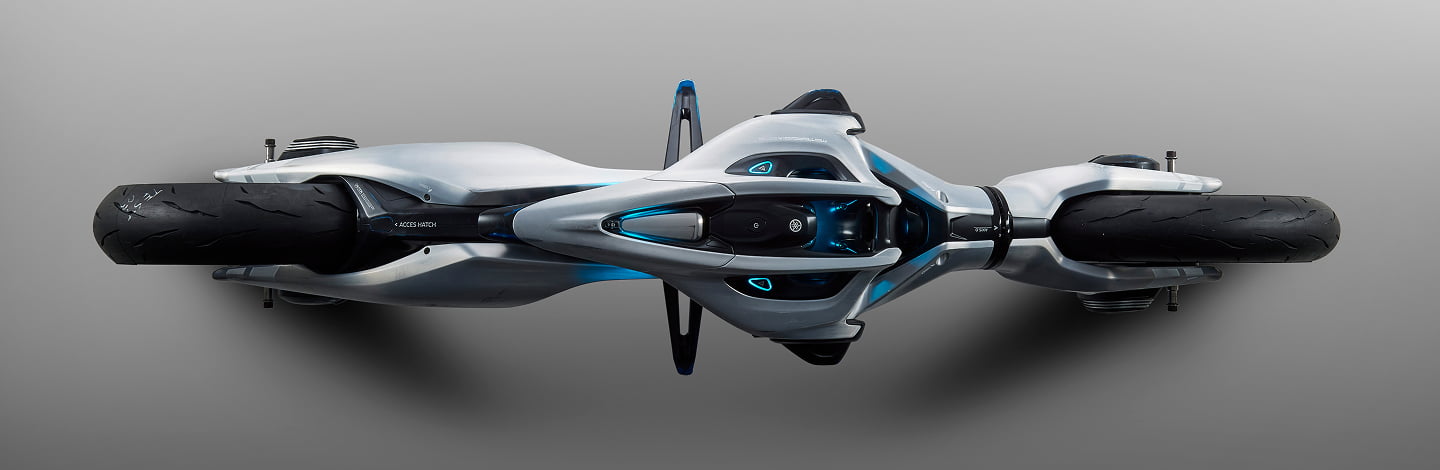

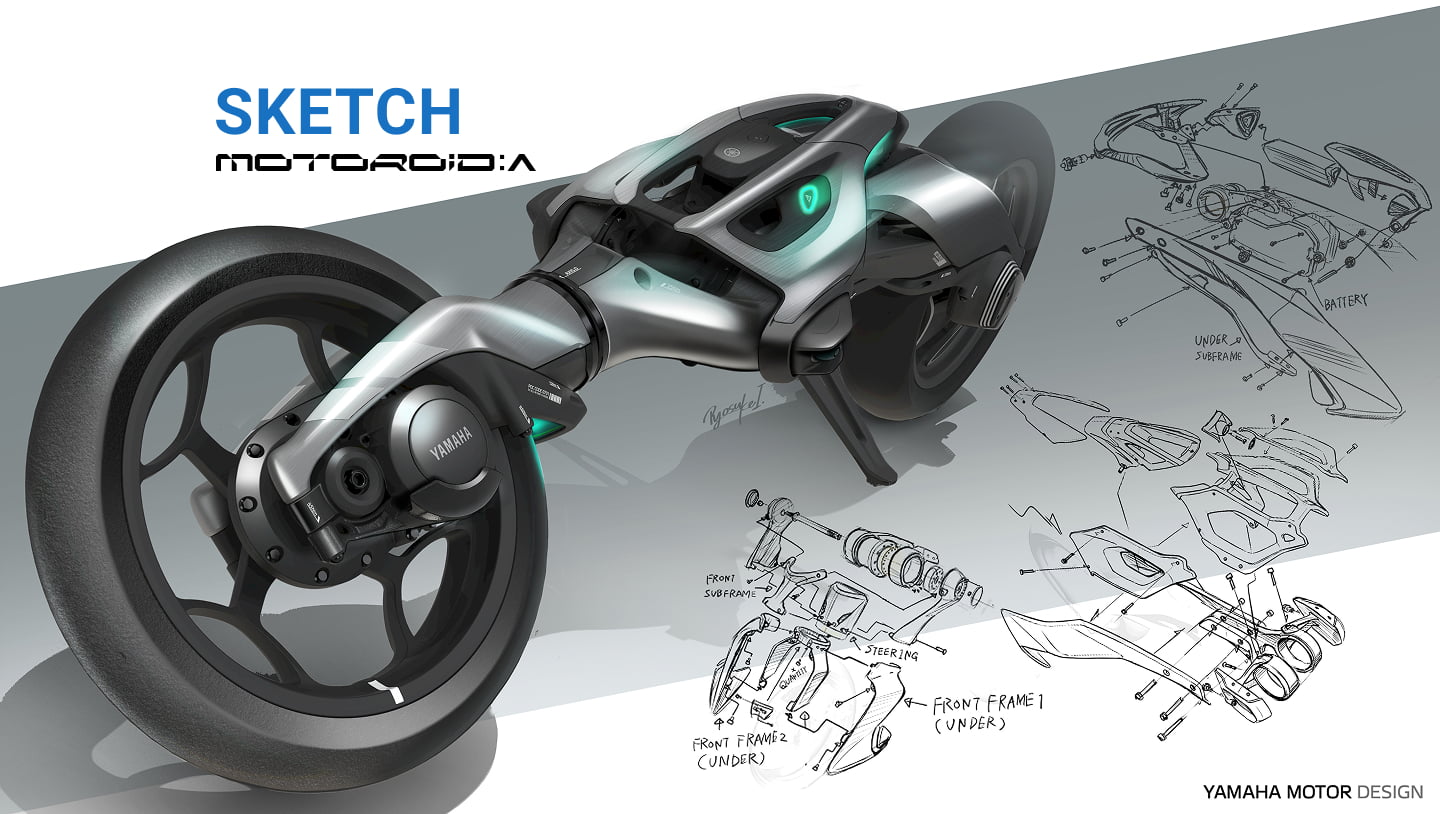

強化学習によって獲得されたニューラルネットワーク(※1)を脳とするなら、その指令を発動する肉体となるのが、2つの可動軸を持つMulti Axis Bodyだ。それぞれの可動軸のモーターと前後輪の駆動モーターが連携することで、まるで脊椎動物が筋肉で骨格を動かしているかのような生命感のある所作を生み出している。

センターの開閉軸から延びるフロントとリアのアームは、モーター、コンピュータ、バッテリー類を内蔵しながら驚くほどスリムに仕上げられており、ゆるやかなアーチを描いて前後輪へとつながっている。これがモトロイド:Λ特有の、外骨格のように有機的なプロポーションを確立しているのだ。

この開閉軸が180度まで開くとホイールベースが最大長となり、前後輪の軸はアームによってS字曲線で結ばれる。動物の伸びやかな肢体を連想させる姿からは、マシンがどのような環境であっても適応できるような車体の柔靭性を感じられる。

モトロイド:Λは人が乗ることを前提としてはいないが、「人とマシンが共にある」ことを強く意識してデザインされていることが、造形の隅々から垣間見える。全体的に角を取り曲面で構成されているのは、人への安全性を考慮したためだ。同時に、マシンの転倒時にパーツの破片が飛んだり、車体がダメージを受けにくいよう耐久性を強化した結果でもある。

またハンドル・シート・ステップといったライダーとのインターフェースや過去のモトロイドに搭載されていたハプティックデバイスは省かれているが、人とマシンの意思伝達を視覚で表現するために、光を用いたインフォグラフィックをモトロイド2から踏襲している。離れた距離にいてもマシンの存在や前進・後退などの動きを直感的に認識できるように、光の色やコントラスト、点滅する速度などが刷新されている。

もうひとつ視覚的なアプローチで目を惹くのが、製品デザインのCMFG(=Color、Material、Finish、Graphic)に、ヤマハならではの「T」(=Time)の考え方を追加したことだ。これはマシンが成長過程で受けるダメージを、成長の軌跡として肯定的にデザインで受け入れていく試みだという。

車体には既に無数の傷が刻まれているが、それも仮想環境下で行われた無数の試行錯誤において、モトロイド:Λが何度も転倒して衝撃を受けながら成長してきた過程を視覚化したものだ。

黒く塗装された外装部分に目を向けると、ところどころが傷や擦れによって黒地が剥げ、青い下地が透けて見えている。これは「ねごろ塗り」という漆器の技法に着想したもので、一度青いアルマイト加工を施した上に再度黒いマット塗装を重ねることで、車体が使い込まれて傷つく過程で少しずつ露出する青地によって成長の軌跡を視覚化するという仕掛けだ。

履きこむうちに味わいを増していくブーツやデニムの経年変化を楽しむように、マシンでも愛着感や共に過ごした時間をデザインするーーヤマハ独自の愛着研究に基づいて、そんなCMFGTが取り入れられている。

強化学習とSim2Realによって車体制御を獲得してきた、「知能」をもつ未来のモーターサイクル、モトロイド:Λ。それを目の当たりにして、人はいまどんなインスピレーションを得ているのだろうか。

ステージ上のデモンストレーションを見て「AIの制御だけでここまで動けるのか」と感嘆する人もいれば、「まだ発展途上だな」と感じる人もいるだろう。しかし開発担当者が「昨日できなかったことが、今日はできるようになっていた」と驚くほどその進化のスピードは速い。

あなたが今日見たモトロイド:Λは、明日にはもう別の動きをしているかもしれないのだ。そして再び2年後のジャパンモビリティショーで、モトロイドはどのようなマシンへと進化しているのだろうか。目撃した人すべてが、その成長の証人となる。

モトロイド:Λは「モビリティ×強化学習による運動制御」という未開拓の領域に踏み込み、二輪の世界を刷新し、まったく新しい未来を創る実験機だ。この研究で得られた技術と知見は、人だけでは想像できない新たな感動体験を生み出す可能性を秘めている。