FZ750 開発ストーリー

展示コレクションの関連情報

開発ストーリー

4ストロークレーサー開発から生まれたFZ750

1977年、第22回東京モーターショーに1台の衝撃的なマシンが登場した。その名は、ヤマハYZR1000(OW34)。4ストローク・水冷・90度V型4気筒エンジンにフューエルインジェクションを装備し、最高出力135PS、最高速度275km/hを誇るプロトタイプの耐久レーサー(参考出品)だった。

1970年にXS-1を発売し、4ストロークモデルの開発に力を注ぎ始めたヤマハ発動機は、世界GPで2ストローク技術を磨きながらその優秀性をアピールしてきたように、4ストロークマシンによる耐久レース参戦を計画。その第一歩として、1000cc・並列4気筒・DOHC・4バルブのレーシングエンジン開発プロジェクトを立ち上げた。

しかし、このプロジェクトはやがてレース部門から研究開発部門に移され、001というコードネームのもと、まったく新しい90度V型4気筒エンジンが誕生する。さらに最終段階では試作エンジンを載せた走行テスト用のプロトモデルが製作され、それなりの成果も確認されたが、ついに実戦投入されることはなく、モーターショー展示ブースで最後の仕事を終えた。そのマシンがYZR1000である。

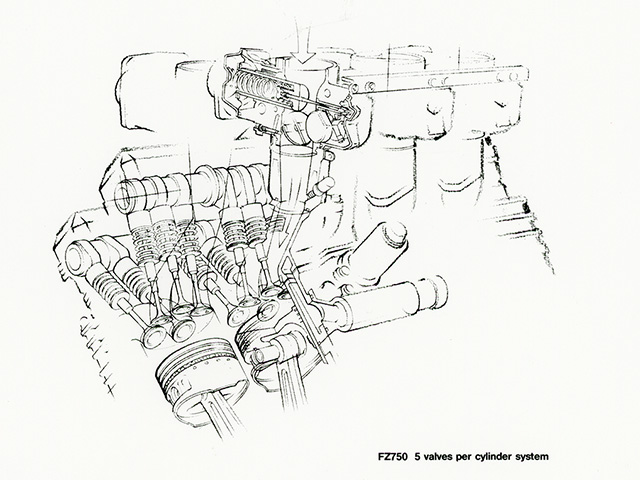

とはいえ、4ストロークレーサーの開発そのものが消滅したわけではない。やがてホンダの楕円ピストン・8バルブエンジンに対抗する、500cc・V型4気筒・7バルブエンジンの研究(001A)がスタート。その後、TT-F1レースに準じた750cc・並列4気筒・5バルブエンジン開発プロジェクト00V、00Mへと引き継がれ、ついにFZ750という一般市販モデルに姿を変えて結実する。

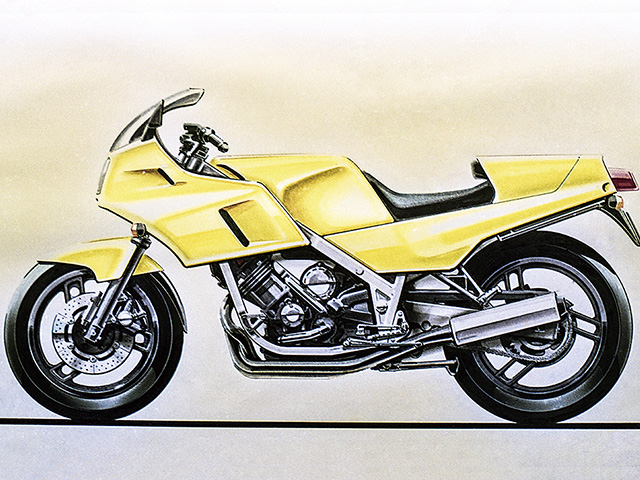

いかにもヤマハらしい、曲線を多用した流れるようなフォルムと美しいデザイン。1984年秋のケルンショーでデビューしたFZ750は、レーサーレプリカ全盛の時代にあっておとなし過ぎる印象さえ与えたが、実はどのモデルにも増してレース志向の強い、勝利へのこだわりを凝縮した1台だったのだ。

G.E.N.E.S.I.S.が切り拓いたヤマハ4ストローク新時代

水面下で、さまざまな紆余曲折を経て生まれたFZ750。その直接的な背景には、アメリカ伝統のビッグイベント「デイトナ200マイルレース」の変化と、国内最大の集客力を身につけた「鈴鹿8時間耐久レース」の成長があった。

デイトナ200マイルは、ヤマハ発動機が1972年以来連勝を続けてきたタイトル。しかし1985年からは、連勝の原動力となったTZ750やYZR750といった2ストロークレーサーが使えない、750cc・4ストローク市販車によるスーパーバイクレースに懸けられることが決まっていた。一方、1978年に始まった鈴鹿8時間耐久も1980年から世界耐久選手権に組み込まれ、参加車両はTT-F1規定に準じた4ストローク市販車(1983年まで1000cc、1984年以降750cc)とされた。

ところが、FZ750以前のヤマハ4ストロークモデルは、すべてスポーツツアラーやクルーザーばかり。DOHC・4気筒エンジンを搭載し、俊敏・軽快な走りで人気を集めたXJ750Eさえもレース用ベースマシンには不向きとされた。それでもなお、短期間でデイトナ200や鈴鹿8時間耐久に勝てるマシンを作ろうとすれば、方法はひとつ。最初から純粋なレーシングマシンとして作り込み、公認車両の条件をクリアできるよう、最小限の保安部品を備えた車両を必要な台数だけ生産・販売すること。00Mプロジェクトに課された使命は、まさにそれだった。

幸い00Mには、001から00Vまで研究を重ねてきた成果、並列4気筒・DOHC・5バルブエンジンという財産があった。開発にあたる技術者たちは、これをさらに改良し、その性能を余すことなく発揮できるレーシングマシンを作るため、1983年2月、浜名湖で2日間の合宿を行って具体的な構想をまとめ上げた。

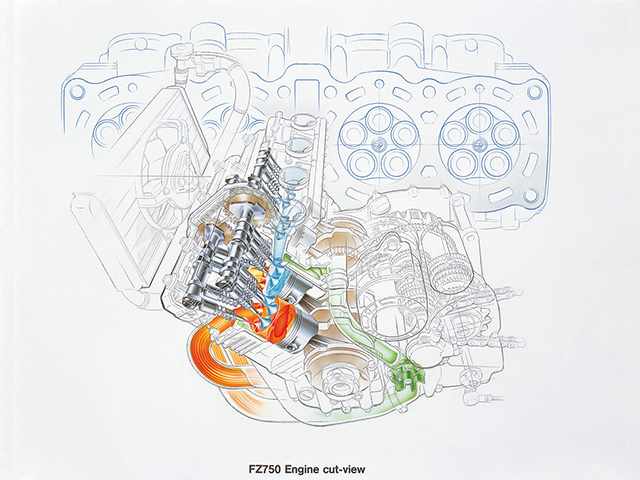

まずひとつは、吸気効率に優れた5バルブ(吸気3・排気2)を生かすストレート吸気の採用。エアボックスからシリンダーまでの流れをできるだけスムーズにすることが狙いだが、通常の並列4気筒エンジンでは吸気経路をストレートに伸ばすとキャブレターがライダーの膝に干渉してしまう。そこで00Mは、エアボックスを燃料タンクスペースに収め、そこから吸気口まで一直線につながるようシリンダーを45度前傾させた。

これによって、エンジンは強大なパワーと扱いやすさ、低燃費を実現。また、エンジン搭載位置が低く前方に移ったことで、車体の低重心化と前後重量配分の最適化にも貢献するなど、数多くのメリットを備えた前傾・低重心エンジンはやがて"G.E.N.E.S.I.S."と呼ばれ、ヤマハ発動機を代表する4ストローク技術となった。

このほか、駆動方式はヤマハ発動機独特のシャフトドライブを封印し、チェーンドライブを選択。さらに乾式クラッチ、ドライサンプ潤滑、ワイドなアルミ製ダブルクレードルフレームなどレーシングマシンとしての性能を最優先し、最初の試作モデルが組み上げられた。

走行テストの結果は上々だったが、製品化へのゴーサインが出ない。そして、レーサー転用が前提の少数生産モデルでは採算が取れないとの理由から、一般市販モデルへの計画変更が指示された。

しかし見直しの内容は、湿式多板クラッチ、ウエットサンプ潤滑、高張力鋼管フレームの採用など、量産モデルとして考慮すべき生産性や耐久性、コストについての対策が中心で、"G.E.N.E.S.I.S."エンジンを含めた主要な部分はそっくり残された。

その結果は言うまでもない。馬力規制の厳しい国内モデルこそ最高出力77PS/9,500r/minに抑えられたものの、US仕様のFZ750は110PS/10,500r/minを発揮。発売から間もない1985年デイトナ200マイルでプライベートチームの7台が上位フィニッシュを果たし、翌年、エディ・ローソンが期待どおりの初優勝をもぎ取った。

さらに国内でも、1985年、ヤマハ発動機はFZ750をベースとするファクトリーマシンFZR750で全日本選手権TT-F1と鈴鹿8時間耐久レースに初参戦。タイトル獲得こそならなかったが、ヤマハ4ストローク新時代の到来を鮮明に印象づけた。

市販車としての完成度にこだわったFZ750

1985年の発売以来、多くのファンに愛されたFZ750。その理由は、レーサー生まれの高性能エンジンだけに止まらない。当時流行のレーサーレプリカと一線を画す、独特かつ普遍的なデザインを採用し、市販車としての完成度を徹底的に追求したこともそのひとつだ。

例えば前傾45度のエンジンレイアウトは、シリンダー上部がフレームより前に突き出てしまい、軽装のハーフカウルではそれを隠すことができない。カウルの形状や大きさを変えるか、フレームの取り回しを変えるか……。さんざん議論を尽くした結果、違和感を打ち消すために選んだのは、エンジンのカバー類やフレームに色を付け、周囲の質感を高めることで、隠さずに堂々と「見せる」方法だった。

もうひとつは燃料タンク。吸気経路をストレートにつなぐためシリンダー吸気口の真上にエアボックスを配置すると、燃料タンクに大きく食い込むことになる。そこでタンクの裏側を大きくえぐりながら、外見ではわからないようデザインに工夫を凝らし、しかも必要な容量と生産性を確保する緻密な設計が施されているのだ。

こうして徹底的に完成度を高めたFZ750は、1994年までに世界で約3万9000台が生産され、ヤマハ発動機を代表するロングセラーとなった。それは、大胆かつ斬新なテクノロジーを積極的に採用しつつ、ヤマハ発動機らしい「ライダー主体」の設計思想を見失わなかったからだろう。

FZ750に盛り込まれたテクノロジーの数々は、その後FZRシリーズに受け継がれ、今もさまざまなスポーツバイクに生かされている。YZF-R1やFZ1、FJR1300……、どのモデルでもいい。FZ750と見比べてみれば、きっとたくさんの共通点に気がつくはずだ。

※このページの記事は、2005年3月に作成した内容を元に再構成したものです。

開発者インタビュー

PROFILE

中山 善晴氏

(なかやま・よしはる)

エンジン設計担当

寺井 和夫氏

(てらい・かずお)

試作車の車体設計チーフ

鈴木 純一氏

(すずき・じゅんいち)

エンジン実験担当

吉田 順一氏

(よしだ・じゅんいち)

走行実験チーフ

課題はありあまるパフォーマンスを扱いやすく仕上げること

中山:エンジン設計者としては、やりがいのある仕事でしたよ、FZ750は。とっかかりがレーサーのエンジン開発ですからね。レギュレーションにさえ合っていれば、あとは好き放題にやれた。最終的に目的が市販車のエンジンに変わったので、生産性などにも考慮しなければならなかったけれど、楽しんでやれました。

寺井:車体設計は、市販化のことを知らされてなかったと思うんですよねぇ(笑)。エンジンはエンジン、車体は車体で進めてましたから。ずっとレーサーだと思っていて、何でもアリ、とにかく性能を突き詰めることしか考えてなかった。開発当初は00Mというコードネームで、アルミフレーム、アルミタンクが当然、という勢いでした。

中山:それは基本的に、エンジン設計も同じですよ。乾式クラッチにドライサンプは当たり前という調子で、レースに勝つことしか考えてなかった。その後のFZR750RとかYZF-R7みたいな、ホモロゲーションモデルを想定してましたから。

寺井:確かに"レースに勝つため"っていうと、気持ちが駆り立てられますよね(笑)。当時、和歌山利宏さん(現・ジャーナリスト)がXJ750ベースの手作りマシンで8耐に出てたんですよ。彼のライディングテクニックで、雨には強かったけど、ドライコンディションじゃ置いて行かれる。それを見ていて、とにかくドライでもブンブン走って勝てるバイクを作りたいと、そう思ったんです。

中山:あの頃、ヤマハ発動機としては経営的にけっこう厳しい時期で、「社内の士気を高めたい」という社長の意気込みも大きかった。

鈴木:そんな背景が影響したのか、FZ750のエンジンは開発初期段階から十分すぎるほどパワーが出てましたよね。市販車向けにデチューンするのが大変なくらい……。

中山:エンジンの素性がいいから、なかなか性能が落ちないんだ(笑)。そもそもデチューンなんてやったことなかったし。

鈴木:しかも、性能カーブはスムーズにしないといけない。ちょっとでもトルクに谷があると、すぐ走行実験に怒られる。

吉田:まぁ、我々も基本的にはうるさいですから(笑)。

鈴木:特に吸排気系はシビアに突き詰めていったので、エンジン設計とずいぶんもめた覚えがあります。トルクは早いうちから13kgf・mは出てたんですけど…。

中山:トップギア、20km/hからでも加速していくんだよね。

鈴木:そのトルクを落とさずに、パワーだけ落とすっていうのが難しくてね。

中山:市販車はどんな使われ方にも対応できなくちゃいけないし、信頼性も高くしておきたいですからね。性能オンリーのレーサーの開発とは、そこが大きく違う。

寺井:車体設計も大変でしたよ。走行実験は「500ccのハンドリングに、750ccの安定性を持たせたい」という。軽快にコーナーに進入できて、なおかつどっしりとしたスタビリティがある、矛盾した要素を求められた。

吉田:すいませんでした(笑)。でも、FZ750の場合は最初から世界のマーケットをターゲットにしていたから、アウトバーンのような高速道路や、アメリカの峠のようにRが大きいコーナー、それに日本の小さいRのコーナーまで、あらゆる状況を想定する必要があったんです。

寺井:それでも、スタビリティは最初から高かったんですよ。初めてプロトタイプに乗った時から非常に印象がよくて、「ポテンシャルは高そうだぞ」とワクワクしたなぁ。

吉田:その先をどう作り込んでいくか、がけっこう大きな課題でした。フレームは強度テストを経て、日々変わっていく。耐久性も高めなくちゃいけない。そうすると、フレームの剛性バランスが崩れてしまう…。ただ、フレームもエンジンと同様に素性がよかったから、あるレベルまで到達するのにそれほど苦労はしなかったですけどね。

斬新で高性能、長く愛されるモデルに

寺井:苦労したといえば、デザインですよ。何しろシリンダーが45度も傾いてるおかげで、フレームより前方に飛び出しちゃってるんだから(笑)。

中山:そんなバイク、なかったからね。

吉田:みんなで「いい」「悪い」って言い合って……。僕はどう見てもヘンだと思ってました(笑)。

寺井:フレームの色を変えることで、何とか折り合いをつけたんだけど、ヘッドライト形状ももめたね。十分な光量を確保しつつ、できるだけにコンパクトにしたかった。

吉田:これもみんなで「好き」だの「嫌い」だのってね(笑)。とにかくメカニズムもデザインも斬新だったから、意見が割れるのはしょうがない。でも一方では、「レースで勝ちゃいいんだろ?」って気概もありましたよ。

寺井:燃料タンクは、生産技術のスタッフを泣かせたなぁ。できるだけ重心を低くしてマスを集中させたかったし、エアクリーナー容量も確保したかったから、まったく他にない複雑な形状になってました。外から見てもわかりにくい部分だけどね。

中山:生産に泣いてもらったって意味では、エンジンもそう。組み立ての時、タペットクリアランスを調整するために、カムシャフトを外さなければいけなかった。工場には本当に苦労をかけました。だからこそ、デビューしてから雑誌インプレッションで高く評価された時は、うれしかったなぁ。

寺井:ある専門誌の編集長が、「画期的な操縦安定性だ」って絶賛してくれた。

吉田:ただ全体的には、比較的静かに受け入れられていったって感じ。

中山:当時はレーサーレプリカが大ブームだったから、ちょっと印象が地味だったかな。

吉田:僕はポルトガルで行われた欧州向けの試乗会に行ったんでが、みんなすごくいい評価をしてくれた。

中山:乗った人には、良さが分かってもらえるバイクなんだよね。

吉田:僕は試乗者の意見聴取とトラブルが発生した時のクレームに備えて行ってたんですが、結局何も起こらないからヒマでね(笑)。おいしい食事を食べるだけの毎日だった覚えがあります。

中山:ヤマハ発動機としても、並列4気筒・チェーン駆動のエンジンを得て、ようやくレースの土俵に乗った。互角の勝負ができるようになった。そういう意味で、すごく大きな意味を持つ1台でしたね。

寺井:実はその割に、FZ750のレースリザルトってあんまり知らないんだよね(笑)。

中山:(平選手とK・ロバーツ選手が組んだ)8耐はかなり盛り上がったけど……。

寺井:開発者は、1台完成したらすぐ次のモデルに取りかかるからね。でも、今も多くの方に愛されてるっていうのは、すごくうれしいことです。

※このページのプロフィール、および記事内容は、2005年3月の取材によるものです。

フォトライブラリー