Vol. 7 レーサーレプリカ全盛期。 そこでも、扱いやすさを貫いたFZ750、FZR1000

レーサーをイメージさせるフルカウルの装着からはじまったレーサー・レプリカのブームも、'80年代中盤にはエスカレートの一途を辿り、どれだけ本物のレーシングマシンに近いかを競うまでになった。究極は400ccクラスの市販車をモディファイして闘う全日本のF3レースで、ワークスマシンとレプリカが同時に開発されたことだろう。市販車とレーシングマシンは求められるものが違うと極端なレプリカ路線は避けてきたヤマハも、とどまるところを知らないこの勢いに遂に重い腰を上げてロードゴーイング・レーサーの開発に踏み切った。それが'86年にデビューしたFZR400だ。アルミ・デルタボックスフレームをはじめアドバンス・テクノロジーのイメージを高めるため、ラジアル・タイヤが機能するのに必要な超ワイドでロープロファイルなタイヤを装着。ハンドリングも軽快性を狙った。サーキットで速ければ良い……しかしヤマハ開発陣にとってこれはいくつもの疑問をクリアしなければならなかった。

(以下、本文は1996年のライダースクラブ誌の記事に加筆修正した)

根本健

1948年、東京生まれ。慶應義塾大学文学部中退。

16歳でバイクに乗り始め、’73年750cc全日本チャンピオン、’75年から’78年まで世界グランプリに挑戦。帰国後、ライダースクラブ誌の編集長を17年にわたり務め、多岐にわたる趣味誌をプロデュースする。

現在もライフワークとしてAHRMAデイトナレースに参戦を続けている。

オーバー1リッターの要求した超高速安定性

レプリカ・ブーム初期の典型的なフィーチャーの前輪を小径16インチ化する狙いは、コーナーでバイクをバンクさせるとき軽快でシャープなリーンを可能にすることだった。ヤマハも時代の流れに添ってこれを採用したが、ハンドリングはライバルのように過度に鋭いものにはしなかった。究極のライディングで闘うレースの世界はともかく、一般のライダーには安定感をベースに安心して操れるキャラクターの方がライディングを楽しめ結果的に速く走れるとの判断からだ。'60年代から言われ続けてきたヤマハのバイクはコーナーが良い、ハンドリングはヤマハがリードしているというイメージを支えてきたのも、ヤマハがこうした具体的にユーザーの立場でバイクを考える姿勢を崩さなかったからなのはいうまでもない。しかし、このヤマハの一貫した考え方を根底から揺さぶる時代がやってきたのだ。

それは人気が高まる一方のレプリカ・ブームに他ならない。当初はレーサーをイメージさせるフルカウルの装着からはじまったこの新しいトレンドは、雰囲気だけではとどまらず如何に本物のレーシングマシンに近づけるかという方向に急加速していったからだ。RG250γのアルミ・フレーム採用をはじめとして、フィーチャーはすべてレーサーがそうだからというシンプルな理由で瞬く間にロードゴーイング・レーサーと化したのである。ユーザーにとっては、究極の機能美をみせる憧れのレーシングマシンと同じバイクに乗れるのだから大歓迎となって当然だろう。メーカー間の争いはさらに激化した。とくに激戦区の400ccクラスでは市販車をモディファイする全日本のF3レースの人気が高く、そこでの勝敗が市場での人気にダイレクトに結びつくだけに力の入れようも半端ではなかった。

市販車をモディファイして争うのだから、ベースとなるバイクがレーサーとしてのポテンシャルが高い方が優位になる。だったらその市販車を開発するときに、レースに使うことを前提にするのが最も効果的というわけだ。各メーカーは市販車とレーサーを同時開発するという、究極の開発プロジェクトに走った。一般路を走る市販車をつくるのではなく、レーシングマシンをつくっておいて一般公道も走れる仕様にする……という方法論である。FZ400RやTZR250のレプリカでも表面的なアピールは控え実質的な充実をはかってきたヤマハも今度ばかりはこの流れに敏感で、ライバルに先行するフィーチャーをありったけ取り入れた決定打を投入したのだ。それが'86年にデビューしたF3レーサーと同時開発のFZR400である。

塩森俊修&YZF400(1988年)

FZR400ベースのファクトリーマシン「YZF400」を駆り、全日本選手権TT-F3クラスに参戦した塩森俊修。レース参戦3年目の1988年、ついにチャンピオンの座をつかんだ

クイックなハンドリングに悩む

「究極はレーサーそのものをつくること、レプリカ後発のヤマハとしてはそこまで思いきり割り切ったコンセプトで一気に勝負にでようということになったんです」。開発実験グループの中心的存在の猪崎次郎氏(インタビュー当時:第2プロジェクト開発室・実験担当・技員)は、それまでのヤマハ流ハンドリングの考え方を変えるか否かまで迫られる結果になろうとは思いもよらなかったという。

「初期のレプリカを開発しているときも、乗っていて安心できるから速くも走れるというヤマハ伝統の考え方は100パーセント正しいという信念がありました。これはレーサーも同じだろうと思っていた。ところがレーサーをつくるのだから実際のレーシングマシンに乗ってみようということになってTZ250に試乗したんですが、かなり思っていたのと違っていた」。

「これより前は開発の終わった市販車をレーサー・グループがレーシングマシンに仕上げていたわけですよね。でもYZRに乗っているライダーに言わせると、市販車は所詮ピュアなレーサーにはなり得ないという。いまから考えればコーナリングだけのために開発するようなGPマシンと市販車が感覚的に違って当然なんですけれど、当時は結構ショックでした。だからそのままF3レーサーにできるFZR400のプロジェクトは、自分達でレーサーをつくるんだという意識が強くあった。これを成功させるためだったら、いままでの市販車の感覚ではいけないのかも知れないという気持ちになりはじめていたのは事実です……」。

ライバルの最新のレプリカは、こぞってクイックなハンドリングだった。猪崎氏をはじめ実験のスタッフはこのライバルの軽快さに本来否定的だったが、そこを認めることも含めて激論をかわす検討を重ねたという。

FZR400 (1986年発売)

レーシングマシンを念頭に開発されたが、クイックなハンドリング特性を嫌い、一般路で乗って楽しめる方向でセッティングが行われた

「従来の安定性を重視するという前提を変えても、目的を達成しなければという使命感のようなものがあった。しかし、何度乗ってもライバルの軽快さはクイック過ぎて馴染めないんです。自分にはこれが楽しく思えない。テストコースのようにコーナーの先がわかっているところを何度もラップを重ねるのならばまだしも、様々な状況下で走るワインディングでは走りを楽しめない。これには悩みました。結論としては軽快感は狙うけれどライダーに馴染みにくいのはダメ、それだけは避けようということになった」。

「当時のバイク雑誌のテスト記事で、ハンドリングが良いと評価されたバイクに乗ってもそうは思えないことがありました。しかしこんなにクイックなハンドリングが良いと言われ、それを市場が求めるという流れができている以上、我々の方も路線を変える必要があるんじゃないかという意見もでた」。

確かにあの頃は色々と評価が偏っていたといえるだろう。バイク雑誌もレプリカはメーカーの開発評価に合わせるカタチでサーキットでのテストが多くなり、そこでのポテンシャルを云々する記述が大半だった。ライダースクラブではこれに反発して、レプリカといえども一般のユーザーが実際に楽しむワインディングでの評価にこだわっていたが、それでも新しいレプリカの軽快でシャープなハンドリングに嬉しい驚きを隠さなかった。

ただバイクの試乗リポートでいつもむずかしさを感じるのは、そのバイクを乗るときに自分流のライディングに合うか否かで評価してしまうのは避けたいというのがある。そこでそのバイクなりの特性に馴染んで、その良さを引き出すようライディングするのだ。これは同時に乗り手のキャリアや感性で許容できる範囲が違ってくる。たとえばコーナーの曲率や進入スピードが違えば、バンクしていくスピードを変えないとバランスのとれたステア特性にならないのが普通だ。30km/hのヘアピンも80km/hのコーナリングも、同じようにリーンして同じハンドリングということはあり得ない。だからそのバイクのバランスの良いステア特性が引き出せるリーンをして、それで優れていれば高い評価を与える。ライダーのキャリアや感性の違いでそうしたライディングができるか否かまでは問わない。

しかし多種多様なユーザーに向けてバイクをつくるメーカー側にとっては、どんなコーナーでも同じハンドリングに感じさせるのが理想である。テストもこの観点で欠点をつくらないようネガティブな面を捜していくわけだ。そういう意味ではメーカーのテストの方が厳しいといえる。とくにライバル車の評価となるとなおさらだろう。実はメーカーのテストライダーから我々のテスト記事に対して「本当にあそこまで良いバイクですか?」と質問されることはよくあるのだ。もちろんこれはクレームではなく、彼らが乗ったときの感じとギャップが大きいとそれを確かめるために聞くというプロ意識がそうさせるのである。

画期的な60パーセント偏平のラジアル採用

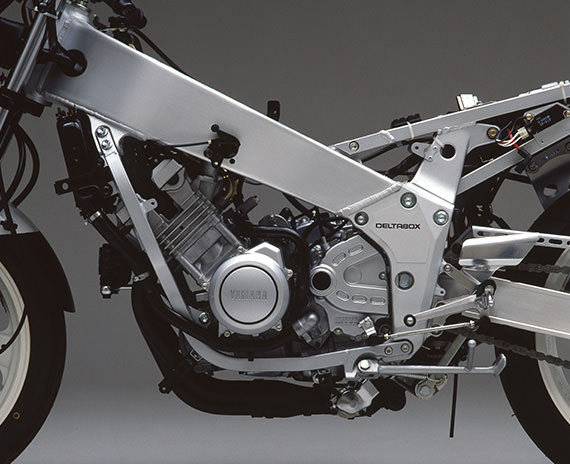

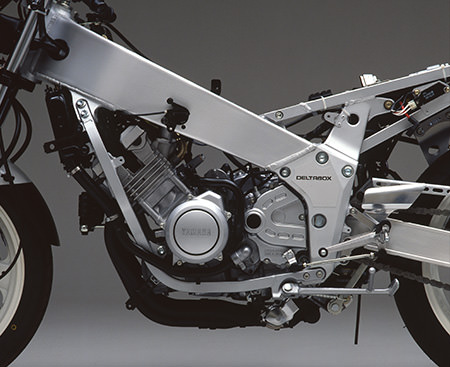

「レーサーを造るのだというコンセプト通り、フレームはアルミとはじめから決まっていました。どんな剛性でどんなキャラクターのバイクにしようかという検討でフレームのレイアウトから検討していたそれまでと既にここから違う。ウチはワークスマシンがアルミのデルタボックスでしたから、そこからのフィードバックという意味で迷う理由がないわけですね。他にもライバルが採用していたアルミの押し出し材を使った方法も検討するのが本来という考え方もあるでしょうが、コンセプトからいってアルミのデルタボックスは外せない。もちろんレーサーでノウハウが積み上げられた実績がありますから、剛性など問題なく開発が進められるというメリットは大きかった」。

ジェネシス・コンセプトの前傾4気筒エンジンなど、FZR400はヤマハ最新のフィーチャーで構成されレプリカというよりレーシングマシンそのもののフォルムとなったのである。さらにFZR400にはもうひとつ大きな命題があった。ロープロファイル・ラジアルタイヤの採用である。「XJ750Dで量産車で初のラジアルを採用しました。これは従来のサイズのタイヤをラジアル構造にしただけの、初のラジアル装着にこだわった意地のような面が強かった。ご存じのように本来のラジアルはあのプロファイルでは効果も小さくて……」。

FZR400 (1986年発売)

「ジェネシスコンセプト」に基づき、アルミデルタボックスフレームに水冷4サイクル直列4気筒エンジンを前傾角45°で搭載。扁平率60%のロープロファイル・ラジアルタイヤが装備された

ラジアルタイヤと一般的なバイアスタイヤとの違いはその構造にある。タイヤは内部に化繊の生地を使ったカーカス部分を持つ。ただしその生地は衣服に使われるもののように織ったものではない。お互いの糸が重なり合う織物構造では、荷重でタイヤがへこんだときに擦れて糸が切れてしまうからだ。タイヤのカーカスの生地は、糸を同一方向に並べて特殊なゴムで接着したものを使うのである。そしてバイアス構造ではこの一定方向に並んだ生地をタイヤ全体にお互い斜めに重ね、その角度によって必要な強度を調整しているのだ。

ラジアル構造はこのカーカスを、トレッドに対し90°となる方向に生地を配したドーナツ型を形成し、トレッドには別個に回転方向と平行した帯び状のトレッド部分専用のベルトを巻くというところが異なる。こうすることによって大きな荷重がかかっても、充分な強度と路面追従性の良いしなやかさが両立できるからだ。もちろんグリップ限界も高く磨耗もしにくいというメリットがある。しかし車体を傾けるバイクにとって、ラジアル構造を活かすためにはそのサイドウォール部分を極端に短くする必要があるのだ。しかもワイドなトレッドを与えると、短いサイドウォールのためホイールのリム幅をトレッドと同じくらいワイドなものにしておく必要がでてくる。ラジアルタイヤのメリットは欲しい。しかしバイク・メーカーにとって400ccクラスなら2.5とか3インチが標準的なホイールのリム幅だったものを、4インチという超ワイドなものにしてしまうのは抵抗があった。ユーザーの手に渡ってからタイヤをリプレイスするとき、従来からのバイアス・サイズのものが選べなくなるからだ。これが本格的なラジアルの普及にブレーキをかけ、中途半端なラジアルが採用されていたのだ。

猪崎次郎氏(インタビュー当時:第2プロジェクト開発室・実験担当・技員)

しかしヤマハはライバルを一気に突き放す狙いのFZR400に、レースシーンと同じワイドなタイヤ、しかも先進のラジアルタイヤを装着することに迷いはなかった。こうしていまなら珍しくない初の60パーセント偏平のロープロファイル・ラジアルタイヤが実用化されたのである。「もちろんタイヤメーカーとの共同開発です。ところが当初はとても乗れるシロモノじゃなかった。しかも問題に対してラジアルだからそういうものだときた。こんなものユーザーが乗るバイクにつけられるか!とヒステリックになった覚えがあります。タイヤメーカーはラジアルだから、シャシーもサスも専用のものにしないとダメだと慎重過ぎるほど構えていたんですね」。

バイクにとって初の本格的なラジアルタイヤだ。タイヤメーカーではクルマのときのラジアル化で苦い経験がある。安定性が高くグリップも強いスチールラジアルタイヤを従来の足まわりのクルマに装着すると、開発テストでハンドルを切り過ぎると横転しかかるなど根本的な問題が続出したからだ。そこでテキスタイルラジアルという、スチールベルトを使わないラジアルのメリットを抑さえた中間的な方法論をとってクルマ・メーカーが対応しきるまでの間を繋いでいたのである。これを意識するあまり、バイクでもすべてのものが変わると予想していたようだ。しかし、実際はそこまでの必要はなかった。ワイドリムとロープロファイルな超偏平構造の組み合わせは、シンプルにしていくほど問題がなくなりラジアルの優れたメリットを発揮したという。

「はじめてだったから仕方ないんでしょうが、慎重になり過ぎてかえって手間と時間を喰ったというところでしょうね。剛性なんかもっと落とせたけれど冒険はできなかった。そんなわけでFZR400のハンドリングもロープロ・ラジアルの実用化に大半を費やしてしまったのです」 。「そこまで苦労したのに、FZR400が出てからライバルが暫くこのサイズで追従してこなかったじゃないですか。どうせやるならラジアルのメリットを100パーセント活かす本物でなきゃ、と覚悟して成し遂げたのにこの反応にはギョッとしました。そこまで苦労する甲斐があるかを疑問視していた人たちからは“それみたことか、ヤマハのひとり相撲になったじゃないか、やり過ぎなんだよ”という声まで出ましたからね」。

しかしその後この60パーセント偏平はラジアルの標準的サイズとなり、ほとんどのスーパースポーツが対応して現在に至るのはご存じの通りだ。

アルミデルタボックスフレームと前傾エンジン

レーシングテクノロジーをフィードバックしたアルミデルタボックスフレーム。そこに前傾エンジンをマウント。ダウンドラフトによるストレート吸排気と車体の低重心化を同時に実現した

やっぱり楽しく走れなくては……

初の本格的なラジアル装着も果たし、FZR400は開発の最終段階を迎えた。「最後の最後まで軽快性について激論が繰り返されました。ライバルのヒラヒラした軽さと較べると、社内でもウチのはシャープじゃない、鈍いとか重いなどと評価する人もいた。ラジアルのメリットである安定性の高さにも慣れていなかったからなおさらでしたね。我々としては従来より安定性にこだわってはいませんでしたけれど、それでも安心して走れるか否かについては妥協できませんでした」。

実際に製品化されたFZR400は、これまでのヤマハにしてはリーンのきっかけなど運動性については軽快なバイクに仕上がっていた。しかし同時にライバルのようなクイック・ハンドリングは感じさせない、どこか落ち着きのあるキャラクターを感じさせたものだ。さらにハンドリングとしての評価には含まれにくいが、旋回中のビッグバイク並みの安定感やブレーキングが強烈で安定感がかなり大きいなどラジアルのメリットを充分に感じさせていたのである。

FZR400R(1987年発売)

レースベース車両として2500台が限定発売された。シングルシート、40mm後退したステップなど、F3レース即対応を前提としたスペックが与えられた

「サスもウチのは沈み込みが大きくリバウンドが長い設定でソフトに感じるんです。これもスポーティじゃない、レプリカらしさが感じられないという意見があった。でも安定感やコントロールのしやすさ、それに万一タイヤが滑ったときにリバウンドが長ければゆっくりした動きになるのでリカバーがきく。だから我々はやみくもにハードな設定にできないんです」。

乗りやすさ、コントロールのしやすさを大きく左右する部分だが、タイヤのグリップが格段に高くなった当時、サーキットでのテストでは差がつきにくくなったこともあるだろう。しかしGPライダーを例にとれば、チャンピオンクラスになるほどサスはリバウンドを長く減衰力も可能なかぎり弱める設定を選ぶ。サスがソフトな面はライダーがカバーできるが、限界付近のリカバーはサスに頼るしかないというのが厳しい条件を走り抜いてきたベテランの結論だからだ。

サーキットでライバルと較べると明らかに優位というところまで差をつけられなかったのは事実です。でもワインディングに行くとエンジン特性も含めてFZRが速かった。我々としてはやれることはやったというところで結論としました」。

いま思うと、マーケットもメーカーも偏った方向を向いていましたよね。我々もFZR400は開発段階でレースに使うのだからとレーシング・スリックタイヤまで履いてテストしてましたから。でもユーザーに向かって、このバイク本当はサーキットを走ったら楽しいんですよ、というのはやっぱりどこか違うような気がする」。

「走って楽しいバイクをつくらなきゃいけないと思い続けていたのに、いつの間にか誰もがイメージばかり膨らませてたと思うんです。コーナーで膝を擦るシーンに憧れさせる方向にバイク界全体がはまっていった気がする。しかし、これだけではユーザーもいつか辟易してしまう」。

FZR400Rのエンジンは、FZR400と同一だが、軽量化されたピストン、クラッチのフリクションプレートの追加、F3キット同様のクロスレシオミッションなどが奢られた

この実感がその後のヤマハのビッグバイク開発に大きな影響を及ぼすことになるのだ。ヤマハ伝統の安心してライディングできるハンドリングは、このレプリカ全盛期でも他に大きな差をつける独自性が守られていたと思う。当事者であるヤマハにとっても、この時期の葛藤は大きな意味を持つわけだ。そしてその後は単に安定感を与えるのではなく、楽しさの追求へと矛先が向けられていくのだった。

(後編へ続く)