ビッグネイキッドのスポーツ性を求めるむずかしさ

(前編より続く)

ネイキッド・ブームは400だけでなくビッグバイクにも飛び火した。カワサキがゼファーの750と1100を相次いで投入したのに続いて、ホンダもCB1000ビッグ1を400スーパーフォアのイメージ・リーダーとしてデビューさせたからだ。ヤマハもXJR400を完成させると矢継ぎ早にXJR1200の開発に着手した。

「400のときと同じで先行ライバルを徹底的に研究しました。

ゼファー1100とCB1000はキャラクターがまったく違いますよね。ゼファーの方向性はドッシリ安定感があって緩やかなフィーリング、いかにも大型車という感じ。ビッグ1はまずデッカイ。タンクもシートもその大きさを主張している。ところが走ると軽快なんですね。ただ我々の感性ではここまで軽快だと不満がある」。

「ヤマハとしてはオーバーナナハンとしてのビッグバイクらしさを表現したいが、ゼファーまでいくとスポーツ性で不満がでる。そうかといってCB1000レベルの軽快さはビッグバイクとして軽々しく感じるだろうというところに落ち着いた」。

XJR1200(1994年発売)

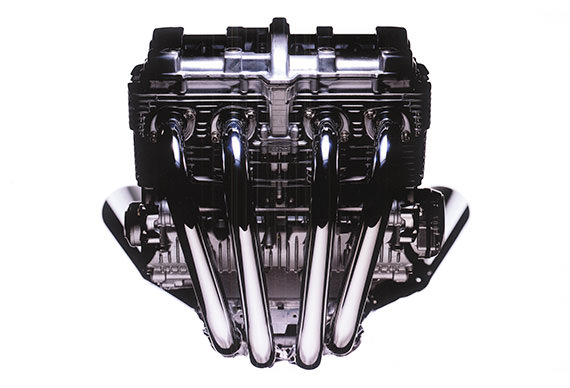

国内向け専用モデルとして開発されたXJR1200は’94年に発売。本文中にもあるように、国内における日常域のハンドリングが優先され、そのためのエンジン特性が設定された。また1,200ccビッグバイクでありながら、スポーツ性も考慮され、ポジションはコンパクトにまとめあげられている。FJの流れをくむ空冷4気筒エンジンは、ボア×ストローク:77.0×68.3mm,排気量1,180cc、最高出力97ps/8,000rpm、最大トルク9.3kgf・m /6,000rpmを発揮した。

400の乗って楽しめるエンジン特性からハンドリングが決まっていったのと違い、1200はさすがにビッグバイクらしくハンドリング・キャラクターを決めてからエンジン特性がそれに合わせていくということになったのだ。「ビッグバイクは主要マーケットの欧米のニーズに合わせて開発してきたわけです。しかしXJR1200は初の国内のユーザーに向けたビッグバイクということで、アウトバーンを走らせなくても良い。これだけで気がラクでしたね」。カウルのないビッグバイクなどヨーロッパで価値を認められないといった時代が続いていただけに、開発段階では国内のニーズだけに合わせれば良かったのである。因みに国内販売の後、ヨーロッパにも輸出され、徐々に人気が高まっていった。

「しかし、誰も公言こそしなかったんですが、車重が200kg以上もあってエンジンが1,200ccもあるバイクを、たとえば箱根でスポーツ性といってもどう楽しめるのか、当初は正直なところそれが本音でした。そこで実際に伊豆までビッグバイクを駆って思いきり走ってもみた」。

市販のバイクでこれだけの大きさとパワー・トルクがあると、とてもワインディングでパフォーマンスをフルに発揮するというわけにはいかない。しかし国内向けにスポーツ性を楽しめる方向を模索しようというのだ。あらためて考えてみればわかるように、実はビッグネイキッドのキャラクター設定は、メーカーにとってはじめて取り組むテーマでそれなりにむずかしかったのである。

ハンドリングをエンジンチューンで得る

「エンジンは実際に使う領域の2?3,000rpmで充分なトルクがあるよう要求しました。基本的にフラットな出力特性が狙いです」。XJR1200の空冷4気筒は、ヨーロッパ向けFJ1200のものがベースだ。超高速クルージングが最優先されたバイクなので、中速以上の高回転域・連続使用を前提としている。全面的な特性変更ということで、セッティング変更程度では得られない特性だ。

「主な使用回転域ですから、低中速域にはこだわりました。実際に開発を進めていくと微妙なニュアンスの多いデリケートな部分なんです。バイクを車重ではなく乗って重い軽いを感じるのも、エンジンのトルク特性ですから。ここが決まってこないとサスもタイヤも決められないほど重要です」。

「リッターバイクにも乗ろうかというライダーは、コーナーでスロットルを開けて走るわけですよね。その手前からのパーシャル状態から開けていく、そこの特性の質を問うことになる。もちろん唐突では困るしスムーズでも力強さを感じなくてはいけない」。

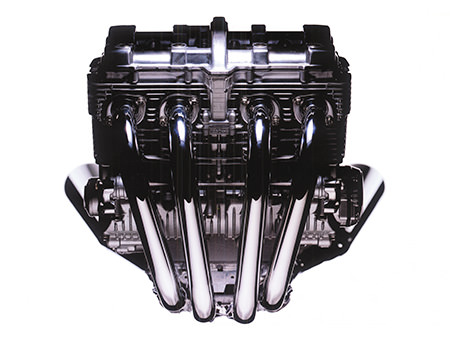

XJR1300空冷4バルブエンジン(1998年モデル)

‘98年には、排気量を100ccアップし最高出力を100psとしたXJR1300となった。

超高速域でパフォーマンスを発揮するテストが中心だった開発スタッフにとって、低回転でスロットルを開けた途端のスナッチングやピッチングが出ない特性を追うというのはほとんどはじめて経験する質のトライだった。しかし、確かに我々がビッグバイクを日常コントロールするのは、この低中速域のスロットル・コントロールが主役だ。

「バイクをこう動かしたい、そのためにはエンジンの特性もこうしたい……ハンドリングづくりにエンジンをチューンしたわけです」。

「たとえばUターンでエンジンのツキが唐突なのでバランスを崩さないようRブレーキを引き摺りながら、などというテクニックがありますね。XJR1200でこれは許されない。大変でしたけれど、納得のいくバイクづくりを、じっくり時間をかけてできたので楽しかった。レプリカの260?270km/hという未踏の領域で、試行錯誤を繰り返すよりは身近なテーマでテストのシチュエーションが限られる超高速域と違って実際に何度もトライできる。開発時間そのものはレプリカと変わらなかったんですが、具体的なところに長く時間をかけられたこともあって楽しかったですね」。

こだわりはさらに深く

こだわった低速域もさることながら、中速域以上のハンドリングもスポーツ性を感じるというテーマのために、つくり込みにはたっぷり時間をかけている。

「レプリカ時代が長かったため、スチールパイプのダブルクレードル・フレームの開発は暫くなかったわけです。だからといってFJで開発したラテラル・フレームも、いくら実績があるといってもネイキッドのルックスを考えれば採用するわけにはいきません。そこでパイプのサイズをベースに、ガチッとして安心できるフレームを目標に新規のものをつくった。300km/hでの剛性感という意味ではない、安心感を狙っています」。

「スポーツを感じさせたいということで、ライポジもゆったり余裕のある方向ではなくコンパクトにもっていった」。1,200ccのエンジンを抱えるため、さすがに大柄な車体ではあるがハンドル幅など確かに人車一体を目指した設定だ。

「CB1000の軽快さに対して安定性を感じるキャラクターです。これはスタッフが皆同じ感性なので、まったく迷わず決まっていった。いつも論議の的になる軽い重いのところも、ヤマハとしては以前より軽いフィーリングになってきたこともあって、このXJR1200ではとくに誰からも問題にされませんでした。このXJRから実験スタッフも次の世代が中心になったこともあるでしょうね」。

XJR1200に試乗する根本氏(1994年)

XJR1200デビュー当時の雑誌広告

ハンドリングと空冷ビッグネイキッドの造形美を狙った一葉

開発スタッフの価値観も予め線引きを明確にしてあったため、たとえば6,000rpmは国内では既に結構な領域、つまりライダーにとって限界域に近いという考え方だ。4?5,000rpmあたりがペースを上げたときの中心という設定である。そこにこだわる感性ですべてつくり込まれている。

「ブレーキの効き方ひとつとってみても、レプリカならテストコースでOKが出せます。絶対的な制動力がまず優先されて、そこから過渡の特性を扱いやすいものにしていく。ネイキッドは効く感じというハードなブレーキング以外でも感性が求められるので、もっとデリケートですね」。

そうしたこだわりが、オーリンス製Rサスの採用などにつながったのはいうまでもない。ビッグトルクで、大きく重いバイクを乗り心地まで含めスポーツ性を感じさせながら満足のいくレベルに仕上げるには、サスペンションも相応に高コストなものが必要だったわけだ。

XJR1200は後発ビッグネイキッドとして戦列に加わり、その後多くのファンを獲得しながらいまも人気車種としてリーダーのポジションを堅持している。いかにもベテラン・ユーザーがXJR1200のビッグな車体を操り、人車一体で颯爽と駆け抜けるシーンをみていると、開発スタッフのこだわったネイキッドバイクのヤマハ・ハンドリングの重みを感じずにはいられない。

こうして生み出されたXJRは排気量を上げたり、ハンドリングの変更を受けたりしながらモデルチェンジを繰り返し、21世紀の今も現役としてラインナップされている。

(以下次号)