レーシングマシンとは思えない0W70の乗り味

(前編より続く)

この0W70が投入された'83年は、あの忘れもしないホンダNS500+F・スペンサーとキング・ケニーの一騎打ちがシーズンを通じて展開されることになった。ケニーの最後のシーズンを賭けた果敢なライディングと、いかにもバランスの良さそうなYZR500がコーナーでみせた見事なまでのシュプールは、多くのファンの記憶にいまだ鮮烈なものとして残っているのではないだろうか。

残念ながら僅差で世界タイトルを逃したケニーだったが、その最終戦を優勝で飾ったイタリアはイモラでゴールしたままのマシンを、シーズン終了直後に「ライダースクラブ」のYZR500特集企画で試乗させてもらうことができた。そのときの感銘といったらない。それまで試乗した750や500の市販レーサー、それに500ccワークスマシンのどれでも経験したことがない、まるで“普通のバイク”感覚だったからだ。

もちろん当時では乗ったことのないほどのパワフルさは“普通のバイク”とかけ離れていたし、すべての動きがワークスマシンならではの“普通のバイク”にはない上質なものを感じるという大差があるのはいうまでもないが、全体を通じて感じるものが“普通のバイク”なのである。

1983年型YZR500(0W70)

デルタボックス型となったアルミフレームに熟成されたV4エンジンを搭載。さらに17インチ・フロントホイール、新型リアサスペンションなどを組み合わせ、抜群の操縦安定性を実現した

たとえばコーナリング中にスロットルを開けると、そのレスポンスは鋭いもののアンチ・スクワットの設定でスイングアームと車体との関係から、実際に後輪が路面を蹴るトラクションとしての効力は、ジワッという感じで伝わり必要以上の緊張を強いないのだ。そして中速域からスロットル開度にリニアに力強く反応するエンジン特性の何と扱いやすいことか……ハンドリングも乗りはじめは過剰に思われたほどサスペンションがソフトで、コーナーへ入っていくときにライダーにシビアなコントロールを要求しないよう配慮されていたのには驚いた。

このいまでは常識のサスのリバウンド・ストローク(車重が載った1Gで沈んだ量)を大きめにとり減衰力をあまりかけない設定は、リーンを軽快に感じさせながら過度にクイックに倒れ込むという違和感を感じさせないというバランスを既に得ていたのだ。いわゆる伝統のヤマハ・フィーリングである。

まさかはじめて乗るYZR500に僅か数ラップで馴染み、徐々にスロットル開度を大きくコーナリングも攻めはじめることができるなどとは思ってもみなかった。誰でも乗れてしまうかも……これは偽らざる印象であった。

もちろんこれで世界タイトルを争う実力を備えているのだから、僕自身『人間の感性に馴染みやすい』というテーマの重要性をつくづく思いしらされる結果となったのである。

1983年、ケニー・ロバーツは飛躍的に戦闘力を高めたYZR500(0W70)を駆り、フレディ・スペンサーと歴史に残る名勝負を展開

YZRのノウハウをダイレクトに注ぎ込む

「あの頃はレーサーであらゆるトライをやってましたから……」突如レーサー・グループの中でTZR250開発のプロジェクト・リーダーを任命された当時の阿部輝夫氏は、それまでのYZR500の経緯から少なからず自信があったようだ。

「YZR500でエンジン位置を20mmとか30mm移動したとしますよネ。これでは前後の荷重配分などほとんど変わらない。それなのに乗ってみると大きく違うというシビアなところがある」並列4気筒時代に前輪のチャター(コーナリング中に前輪が小刻みに跳ねる現象)などの問題解決と取り組んできた実績が活かされたのはいうまでもない。

「こうしたノウハウもあって、TZRでは設計時点から大きくいじらずに開発を進めることができた。ハンドリングでもアライメントなどそのままで問題ありませんでした。0W70で開発したデルタボックス・フレームで、剛性バランスについてのノウハウもあったし。500のものを250にスケールダウンしたわけで、市販のままで一般公道を走るには充分過ぎるほどの余裕がありました」

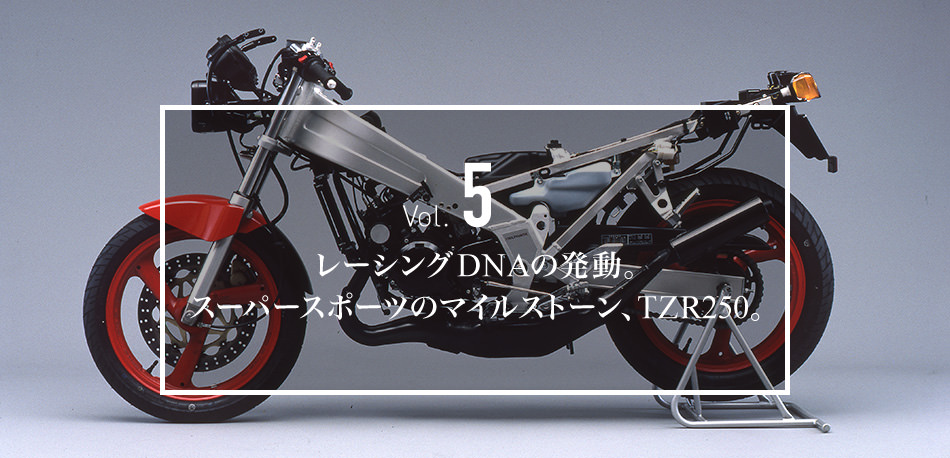

TZR250

1986年型市販レーサーTZ250と同時開発され、キットパーツを装着するだけで市販車改造レース「TT-F3」に出場可能な性能を備えていた(1985年発売)

「タイヤについてもYZR500で小径16インチの前輪をトライしたことがあった。リーンのときの軽快性を狙ったのはわかるけど、高速コーナーだと前輪がグリップするまで一瞬タイム・ラグがあってアンダー・ステアになってしまう……こういう安定感のない特性をヤマハのライダーは嫌うんです。YZR500では結局17インチを使うことになった。だからTZRでも市販車用に17インチ・タイヤを開発することからはじめました」

「ハンドリングはまず安定感を確保することが先決でしょうネ。それでライダーがバイクを信頼できるようになって、はじめて積極的にライディングする気になれるんだと思うんです。そこが不安だと思いきった走りができない……」

それがYZR500でも一般のロードスポーツでも変わらないヤマハ・ハンドリングの本流である。そしてそれはすべての特性に言えることだというのだ。

「これはハンドリングではないけれど、たとえばブレーキにしたってそうでしょう? TZRは2ポッドのキャリパーを採用して強力なものにした。但し良く効くけれどコントローラブルなものにしなければならない。コントロールしにくいものだったらどんなに効いても安心してかけられない」

「サスペンションの特性もリンクのレバー比であまりプログレッシブに立ち上がらない設定にした。沈み込んだときに突っ張ったりして乗りにくくなるからです。できるだけリニアな特性にしました」

どれもがYZR500から考え方をスライドさせたものばかりだ。

感性の豊かさで感銘を与えたTZR250

TZR250にはじめて乗ったとき、僕は「まんまYZR500じゃないか!」そう正直に思ったのをいまも忘れられない。

それは従来の250ccの車格を越えたゆったりとしたもので、500のボリュームに近いものを感じさせていた。サスペンションの動き然り、ハンドリングのフィーリング然りで、排気量がいくつのバイクだから……ではなく、ライダーの感性に馴染みやすい動きのスピードにすべての特性がまとめられていたからである。

エンジン特性も当時のレベルでかなりパワフルだったが、それよりも中間特性の扱いやすさが際立っていたのだ。もちろん車体の安定感は250ccということが信じられないほど大きく、ハンドリングもニュートラルなバランスを常に保つ安心感の大きなものを感じさせていた。

だから当然バイクに馴染みやすく、ワインディングを安心してスポーティなアベレージで駆け抜けることができた。

当時はRZ250に触発された2スト250レプリカの初期段階でRG250γやNS250などがあったが、どれも軽量コンパクトで250ccとしても鋭いハンドリングのものばかりだった。それはいかにもヤングライダー向けのイメージだったのに対し、TZR250はこのゆとりの車格とこだわりのフィニッシュのため、キャリアを積んだライダーにも好感を持たれたのだ。

「レーサーだと全開状態がひとつの前提なのに対して、市販車はライダーによって開け方も乗り方も千差万別で、一番苦労したのはそのあたりでしたね」

このTZR250のハンドリングは、瞬く間に腕に覚えのあるライダーから絶賛されることになった。その乗りやすさからビギナーにも受け入れられ、大ヒット作となったのはご存じの通りだ。ほとんどのライダーが、まるで自分がうまくなったかのように思い通りにライディングできるハンドリングに感銘し、それまで遠慮がちだったコーナリングを楽しむようになったのである。巷で一般のライダーが“あのバイクのハンドリングは……”などと語るようになったのもこの頃からである。

モータースポーツの頂点である世界GPロードレースの、さらに極めつけである500ccクラスのマシンが、そのパワー競争の果てにライダーがいかにコントロールできるかがテーマになりはじめた当時が、バイクのハンドリングに具体的なノウハウだけでなく考え方までを必要とした最初のケースともいえるだろう。

そして市販車の方でもテクノロジーの進化がラジアル・タイヤを生み、ビッグバイクもリッタークラスというさらに高いエネルギーの世界に足を踏み入れはじめた頃でもあった。そこではまだやみくもなスペック競争が中心で、ライダーが乗りやすいハンドリングとする傾向はこの後から徐々に定着していくのである。

そういう意味で、世界GPマシンと市販車の関係が単にルックスをコピーしたイメージを追うだけのものに終わらず、確実な結びつきとして進化につながった例であるYZR500のレプリカのTZR250の存在は、時代の変革期を象徴するバイクという大きな意味を持つものだ。またそこにハンドリングとここまで奥深く取り組んできたヤマハだからこそ、という面を感じずにはいられない。

しかし、このまず安定感を重視するヤマハ・ハンドリングも、まだまだスペックで勝負しようとするライバルとの本格的な闘いがはじまったばかりで、この後も延々と続くのである。とくにビッグバイクのところでは、ユーザーのメリットを第一に考える市販車の開発実験グループによって、FZやFZRシリーズでライバルと一線を画したこのハンドリングに強くこだわっていったのだった。

(以下次号)

TZR250を試乗する根本健氏。その乗り味はYZR500を彷彿とさせるものだと語った(1981年)