3気筒GX750の登場……これも本命にはならず

(前編より続く)

そのFJ1100がデビューした同じ'84年に、日本国内に向けてFZ400Rが登場した。4ストロークではヤマハ初のレプリカである。2スト・スーパースポーツを復活させたRZ250は、世界GPで活躍したヤマハの市販レーサーTZ250・350のイメージをオーバーラップさせたため、その後ライバル・メーカーからGPマシンをイメージした、いわゆるレプリカが続々と登場する結果となった。ホンダのNR500をイメージさせるVT250Fや、スズキのRG500γのイメージでつくられたRG250γなど、レーシングマシンと同じようなフォルムのカウリングを装着することが前提で、それはいつしかハンドル位置もレーシングマシンと変わらない極端に低いポジションとなり、挙げ句の果てはSPレーサーと同時開発にまでエスカレートしていったのはご存じの通りだ。400の4ストでもその兆候が出はじめた頃、FZ400Rがデビューしたのである。GSX-R400、VF400F、CBR400R、そしてGSX-R750、VFR400R、FZR400R、FZR750R……'80年代の終盤に向けてビッグマシンまでレプリカ路線をひた走る時代に突入していったわけだ。

FZ400R(1984年発売)

FZ400Rはヤマハ初の本格的な4スト・レプリカとしてデビュー。メーターパネルも中央にスピードメーターではなくタコメーターを配置するいかにもレーサーレプリカを体現した流行のデザインがそのまま採り入れられている。当時のトレンドだったフロントを小径の16インチとしたが、クイックなハンドリングではなかったのがヤマハらしいところ。社内でも論議を呼んだらしいが、開発実験のスタッフの良心としてこの方向はその後も守られていくのだった

このレプリカ・ブーム最大の特徴は、本物のレーシングマシンにいかに近いフォルムや構成とするかだけでなく、先進のレプリカらしいセールスポイントとして、最新の技術的なフィーチャーを数多く採用していたことが挙げられるだろう。それはお互いに競い合う結果となり、いわゆるフィーチャー競争と化していったのである。なかでも初期のレプリカ時代に、必要不可欠のように言われていたのが前輪16インチの採用だった。それまでスーパースポーツといえば、前後輪ともに18インチが常識で、それはレースの世界でも同じであった。しかし'70年代終盤にフランスのミシュラン・タイヤが、世界GPでイタリアのスズキ・ワークス系のチーム・ガリーナと組んで新しいトライをはじめたのである。それが前輪を16インチと小径化することだった。

'70年代にロードレースはエンジンのパフォーマンス・アップもさることながら、スリック・タイヤの登場などタイヤの進化でコーナリング性能が飛躍的に向上していたのだ。そこにK・ロバーツやF・スペンサーのような天才的なライダーが、深くバンクしたまま華麗に旋回するというコーナリング・パフォーマンスで勝負する流れをつくってしまったこともあり、益々コーナリングにこだわる傾向が強まっていた。そうなるとライダーはマシンをリーンさせていくときの運動性に、可能なかぎり軽快で鋭いものを求める。さらにハードなフル・ブレーキングやバンクしていく間のグリップ力などにもこだわるようになってきた。そこで前輪を小径化することで、リーンのときバイクのロール方向の慣性力を減らし軽快な運動性を得ようとしたのである。さらにトレッドをワイドに広げたロープロファイル化により、ブレーキングやバンクしたときのグリップ力を高める狙いも含まれていた。これがそもそものフロント16インチ開発の根拠だったのだ。

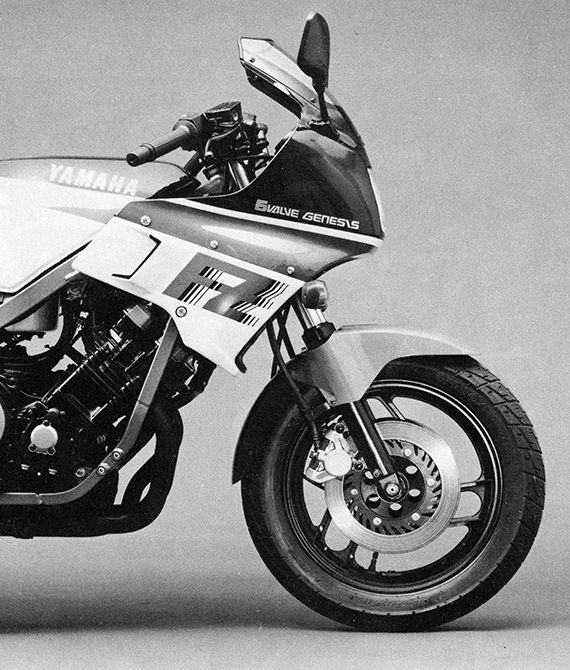

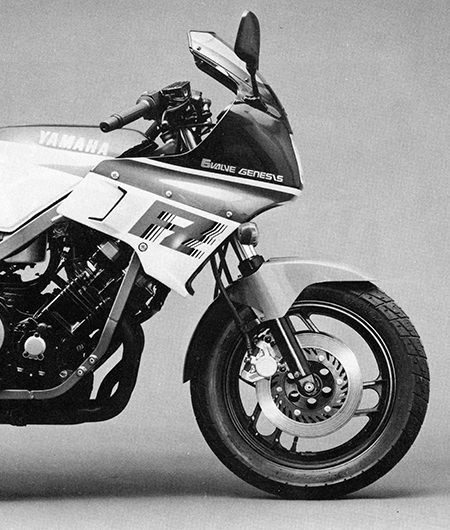

FZ750(1985年発売)

気筒あたり5バルブのジェネシス・エンジンは68×51.6mmのボア・ストロークで749cc。輸出仕様は102PS/10,500rpmと8.0kgf・m/8,000rpmを発揮した。車重は209kgでホイールベースは1,485mmだった。キャスター25°30’と94mmのトレール設定は、中速域以下では軽快で高速になるほど安定感を大きくする新しいキャラクターを感じさせていた。これはビッグバイクとしての実用性を重視した開発実験グループならではの味つけだったのだ。ライバルがフルカウルにするケースが多いなか、敢えてハーフカウルで洗練されたなかにも逞しさを漂わせ、スーパースポーツを硬派に捉えたこのマスクはマーケットインだけで迎合しないヤマハらしさに溢れている

しかし世界GPで試行錯誤が繰り返された結果、フロント16インチはサーキットによって優位な場合とそうでないケースが出てオールラウンドではないという烙印が押されたのである。そこにはラジアル化が進んだという事情も加味しなくてはならないが、ご存じのようにレースでは'90年代に入ると前後輪17インチという現在の常識的なサイズに落ち着くことになったわけだ。とはいえ、当時いち早く世界GPのテクノロジーをフィードバックするのがレプリカの使命のようなものだったので、'82年のVT250Fをきっかけとして'84年頃までは、リヤは18インチでもフロントは16インチを採用することがトレンドだったのだ。

「商品企画の段階で、それまでフロント16インチを採用してこなかったヤマハとしては、レプリカをつくる以上は絶対条件のように言われてました」。FJ1100開発プロジェクトを終えてFZ400Rの開発をはじめた猪崎次郎氏は相当に悩んだようだ。

「正直言って自分はフロント16インチに馴染めなかったんです。自分の感性では操舵力の低さ軽さにビックリしましたからね。この急激に倒れ込む感じが果たして良いのかと……」「ライダーが安心できてはじめてバイクが成り立つ、コレは先輩達にも言われてきたことですし自分の感性もそうだった。トレール・フィーリングがないっていう感じ、前輪が空を切った感じがするときがあるのが嫌でした。怖い感じのする16インチは乗れないし、世に出すべきではないと考えたんです」「そこでフロントまわりのアライメントを安定感のあるものに設定した。だから他のバイクのディメンションは参考にしませんでした。車体剛性にしても、新しい次元の組み合わせなので車体とスイングアームの剛性バランスを変えた。これを最後までトライしていたので、生産が立ち上がる間際にスイングアームの断面形状を変更するということになり、開発をやり直しました。怒られましたけれどね。

しかもそれまでの生産技術では設計上クリアランスがないというサイズを設定した。従来の常識ではラインでスムーズに組みつけられない寸法なんです。以前だと剛性バランスは、最初の設計時点で図面上で決められてしまっていて開発実験のテストでアライメントを調整していくという、設計者が主導権を持っていたんですが、このあたりから流れが変わりました」。正しくハンドリングが安定性だけでなく、特性や質を問う時代に突入したということだ。しかもそこで流行にとらわれずに自分達の信じてきた道を守り通すところが「ハンドリングのヤマハ」といわれてきた所以だろう。「何とかフロント16インチでも、前輪の安定した接地感を出すことができました。ただ他が皆シャープな軽さが売りでしたから、単純に比較すると重く感じる場合もあるわけで、これじゃ16インチらしくないと社内で評価する人もいて……。でも自分はたとえば極限のテストをした場合、万が一でも転倒するときに覚悟をして転ぶのと気づかないうちに転んでしまうのとでは、絶対に後者は嫌なんです。そんな意味でもこのFZ400Rは勉強になりましたね」。当時のライダースクラブの誌面でも、他車の軽快感と一線を画した、400レプリカとしては異質だが、ややビッグバイク的なハンドリングとリポートしている。市場では同じレプリカでも、安定感があって乗りやすいことからこのFZ400Rが人気車種となったのはいうまでもない。

FZ750 in デイトナ200 (1985年)

1984年秋のケルンショーで発表されたFZ750は、翌年3月、早くも「デイトナ200」(アメリカ)でレースデビュー。キットパーツ装着車ながら、ヤマハUSチームの1台が5位入賞。1986年にはエディ・ローソンが同レースで優勝を飾った

それまでのノウハウを集大成したXJ650登場!

'85年、ヤマハは長く主力を務めた気筒あたり5バルブのジェネシス・エンジンのラインナップを開始。その第1弾としてデビューしたのがFZ750だ。これも「ハンドリングのヤマハ」の一翼を担う1台といえるだろう。はじめて試乗したときの印象は、高速で安定感が大きく、中速以下では安心してリーンできる従来になかった新しい感性のバランスの良さを感じさせるハンドリングだったからだ。「5バルブ・エンジンのパーシャルから開けていっても、すぐに力強く加速できるのには感激しました。XJ650時代に先輩達から言われてきた、エンジンでハンドリングが変わるというのをあらためて実感したんです。ラテラル・フレームからのノウハウなどもあって、FZ750は基本設計からして良かったですね。開発実験のところでも手間がかからなかった」「それまでのビッグバイクで、フロント16インチを採用した中ではVF750Fが良い印象だったのでまずそれを目標にしました」。当時ホンダは伝統のインライン4気筒に加えて新たにV4エンジンをスーパースポーツのラインナップに加え、V4にはどちらかというとジェントルなキャラクターを与えていた。そういった背景からVF750Fは同じフロント16インチでも、特性の穏やかな安定感のあるハンドリングにまとめられていたのである。

「FJ1100がスーパースポーツといってもアウトバーンをひたすら真っ直ぐ突き進むことが狙いだったのに対し、FZ750ではエンジン特性が変わったこともあって楽しいハンドリングを目指しました。それもコーナリングでスロットルを開けたときの楽しさっていうんですか、そこを狙ったんです。シャシーの基本設計が良かったせいで、とくに運動性を意識的に加味するような必要性を感じないまま、高い評価を得ることができ、剛性とかも問題なかったですね」「テストコースでいうとS字を抜けた後のバンクしたままヘアピンまで加速していくところが気持ち良いんです。嬉しかった。ハンドリングもバイクが倒れ込むような……と表現するときはネガティブなものと断定するようになっていたんですが、テストコースでは少しこの傾向が出たくらいが一般路だとちょうど良い感じになる、というシミュレーションが確立できたのもこの頃でした。テストコースでバランスが良いと感じるくらいだと、一般路では重く感じるんです」。メーカーの新車開発は極秘のうちに進められるのが常識だ。走行実験もテストコースが主体になる。ただそれだけで評価すると一般公道で走ったときと条件が違うため、ユーザーが同じハンドリングを楽しめないというケースが出てくる。大切なのは実際にユーザーがツーリングに出かけたときで、そこでどれだけ楽しめるかでそのバイクの価値が決まると猪崎次郎氏は断言する。

「テストコースを一般路に見立て、センターラインがあると仮定してコーナーをアウト→イン→アウトではなく、イン→インで抜けたりしてテストを繰り返しました。もちろん右側通行、左側通行の両方をやっています。忘れられないのは故・高井幾次郎選手(ヤマハの'80年代のエースライダー)がテストコースにシケインをつくらせたことですね。基本的に高速サーキットのレイアウトなので“世界のコースはこんなにスムーズなコーナーばかりじゃない”とフル・ブレーキングでトップギヤからローギヤまで減速する箇所を設けたと聞いています。これがヤマハのハンドリングを具体的な方向に進めたことは確かでしょうね」「高井選手はバイクのことをいつも具体的に考えていて、我々がレーサー・グループとテストの交替でバイクを持ち込んだときなど、パドックをチョイ乗りしてコメントしてくれたりしたんです。レースのライダーって市販車にあまり興味をもたないじゃないですか。でも高井選手はウン、これで良いんじゃない、バイクはこうあるべきだよ、などと自分の考えを言ってくれましたから」。

TZR250のハンドリング・コンセプトのベースとなったYZR500のところでも触れたように、ヤマハ・ワークスマシンもフロント16インチなどを経験して、たとえ世界GPマシンでも人間の感性に馴染みやすい、安心できるハンドリングでなければ速く走れないという結論を得ていたわけだ。その悩める時期を開発テストライダーとして過ごした高井選手らしい面ではある。これもいかにもヤマハらしいエピソードだ。こうして一世を風靡したフロント16インチを、ヤマハは過度な運動性追求に走ることなく、頑固なまでに安定性をベースとした「ハンドリングのヤマハ」伝統の感性を崩さなかったのである。これはラジアル時代を迎え、他のライバル・メーカーも安定性を得ていく次世代でも、さらに明確な差をつけるというヤマハ独自の道が続くのだった。

(以下次号)

FZ750 フロントまわり

FZ750でもフロント16インチを採用したが、当然それは安定感のあるハンドリングにまとめられていた。ご覧のように16インチといってもタイヤの外径が大きく、これはその後現在の17インチに移行していく兆候を示したものだ。ビッグヒットまではいかなかったがそのつくりの良さとセンスのよいデザインに人気は高く、いまも数多く生き残って元気に走っているのはご存じの通り