3気筒GX750の登場……これも本命にはならず

(前編より続く)

そんな信頼関係からか、ヤマハは次機種のGX750の開発初期からタイヤメーカー側のテストライダーとして実走行テストに参加させてくれた。デビューは'76年。しかしそれが3気筒だとわかったとき、僕はちょっぴりショックだった。ビッグツイン路線が人気を得られなかったので、今度こそライバルと同じ4気筒でくるものと思っていたからだ。あれだけハンドリングのノウハウを得たヤマハなのだから同じ4気筒で勝負すれば他に圧倒的な差をつけられるはずだ。いくらオリジナリティを重視するからといって何も3気筒という特殊な形式を選ばなくても……。

しかもシャフト・ドライブである。確かにスポーツバイクといってもヨーロッパをはじめとして、先進国マーケットでのビッグバイクはロングツーリングに多く使われ実用性も大切だ。メンテナンスを頻繁に必要とするチェーンより、シャフト・ドライブの方がユーザーに対して親身になった仕様といえる。コストもそれなりに高くなるが、それを敢えて採用するところがヤマハらしさ、いかにも真面目なコンセプトだが反面アクティブな感じが薄れる心配をしたものだった。

GX750

コンパクトなDOHC・直列3気筒エンジンとメンテナンスフリーのシャフトドライブ、3-1集合マフラーを組み合わせ、高速巡航時の快適性、走行安定性、軽快な旋回性を高次元でバランスさせた(1976年発売)

「GX750はエンジンはもちろんですが、TX系で学んだ車体やタイヤにも主眼を置いた開発だった」藤森孝文氏(当時・第2プロジェクト開発室・実験担当・主任技師)によると、このGX750がハンドリングを重視したはじめてのビッグバイクということになる。

「例えばそれまで耐久テスト用の試作車や各機能のチェック用の試作車はあっても、操安テスト専用のバイクはなかった。開発で安定性と操縦性がはじめて他のテストと同じポジションまでランクアップされたのです。ハンドリング追究のため前後輪の分布荷重で安定性を高めるためフロント荷重を増やしたり、Fフォーク(ブラケット)のオフセットを変えるなどのトライを初期から積極的にやった……」

トルキーなエンジンと、安定感のある乗りやすいバイクだったが運動性が穏やかでスポーティには感じられず、それが原因かは定かでないがマーケットの反応は冷たく、GX750は3気筒を4気筒に拡大したXS1100へと進化していった。この頃、400ccクラスはアメリカ市場で1,000ドル・バイクという、日本でいうと原付のスポーツバイク的な安価で手軽なバイクが流行り、ヤマハもGX400/250というツインを市販したが性能的にも平均レベルの特徴のないバイクだった。ハンドリング神話を築いた牙城の2スト・スーパースポーツの方も、RD400がカリフォルニアの排気ガスと騒音規制で活気を失うキャラクターとなってしまうなど2ストの将来はなくなったとまで言われた頃、僕はタイヤメーカーの仕事を離れ世界GPからも撤退して'78年から弊誌『ライダースクラブ』の編集長に就いた。

GX750アメリカ横断10000kmテスト

GX750発売直前の1976年、アメリカで大陸横断10,000km走行テストを敢行。

一度のエンジンオイル交換を除き、5台そろってノーメンテナンス・ノートラブル完走を果たした

それまでのノウハウを集大成したXJ650登場!

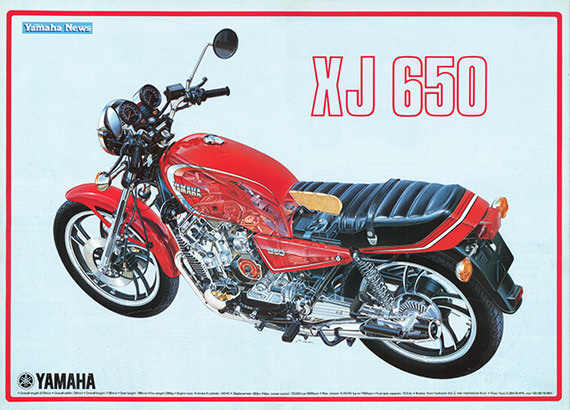

ヤマハの4スト・ビッグバイクは、ここまでの'70年代前半のTX系第一世代から'70年代後半のGX系の第二世代までが暗中模索の時期だった。しかし続く'80年代は第三世代と第四世代の登場で「ハンドリングのヤマハ」が見事復活、加えて2ストの方もあのRZ250がデビュー、バイクブームの一翼を担うメーカーとして面目躍如たるところをみせた。その挽回のきっかけとなったのが輸出モデルXJ650なのである。

XJ650は忘れられない傑作車の1台で、その素晴らしいハンドリングに唯々感銘したのをいまでも鮮明に覚えている。デビューした'80年は、弊誌の7月号(No.25)でも巻頭特集した。

“……全体に漂う雰囲気はあのYDS以来のものである。スーパースポーツであるか否かよりも、よりセンシティブな何かを求めた魅力の大きさを観る者に少なからず与える”??久しぶりのいかにもヤマハらしい洗練されたルックスにまず惹かれた書き出しだ。そしてスポーティなパワーフィーリングと扱いやすくトルキーなエンジンに感涙、また低速域から前輪が切れ込まない素直さがベースで、中速から高速まで安定感がありながらしなやかで軽快というバランスの良いハンドリングに、嬉しさを抑さえきれない調子で綴っているのが伝わってくる。

XJ650透視図

XJ650はヤマハがめざす軽量・スリム・コンパクト+高性能を4気筒エンジンで具現化した(1980年 海外版ヤマハニュース)

シャフトドライブであるのにそれがネガティブな要素とならず、走り込むほどにバイクを操る醍醐味を楽しめる……唐突なところが一切ない乗りやすさで、リーンウイズの人車一体のまま思い通りに走れるというスポーツ性の高さが感じられたのだ。パーフェクトで文句のつけようのない走りっぷりに、テストコースからワインディングまで心ゆくまで楽しんだのを記憶している。

「200kg、200km/hの目標がコンセプト。当時としては画期的で、考え方からすべて新しい手法を用いないと不可能な目標でしたね。軽量コンパクトな新世代を狙ったわけです。650という排気量もそこから割り出された。とにかくハンドリングの良いバイクにすることに全力を傾注した。ここまで積み上げてきたファクターを集大成しようということで、分担荷重や車体剛性など設計時点で図面上から要素を入れるという、机上段階からテスト部隊が加わったはじめてのケースでした……」藤森氏もXS-1以来、苦汁を舐めてきただけにこのXJ650には特別の思い入れがある。

「TXはこうだった、GXはああだった、だったら今度は、という具合に重心位置などをエンジニアと一緒になって検討した。エンジンが背面ジェネレーターの採用でスリムでコンパクトになり、車体もマスの集中化をはかれた。その結果、シェイクダウンから“ひと味違うナ”と感じることができましたね。共に苦労してきたエンジニアと“オイ、やったナ”、“このハンドリングは後世に伝えていかなきゃネ”と喜びあった」

「4ストではじめてヤマハらしいバイクにできたと、いまでも思っています。技術屋が4ストでここまで感動を覚えたバイクは初めてでしょうね。後で最新の方法で解析しても車体バランスの良さが立証できるほど良くできたバイクでした」

XJ650開発時を振返る藤森孝文氏(1996年)

ハンドル両端の少し下がったヤマハ・ポジション

そんな素性の良さに、ハンドリングだけでなくライダーが触れるすべての箇所に開発スタッフはこだわりをもって作り込んでいったのだ。フューエル・タンクの造形も、テストライダーがクレイモデルに何度も跨がりニーグリップのしやすさを追究したという。そうした思い入れを最も象徴するのがハンドル・バーの形状だろう。

「ハンドルをこじらないポジションというところにこだわりました。サーキットと一般路を両方を走りながら、この素性の良さを活かすライディングについて論議を重ねた。そして人車一体でバンクするには、ハンドルの両端が少し下がったハンドル形状が良いと決めたのです。他にもクラッチやブレーキのレバー形状も、内側の指1本がグリップラバーをしっかり握れてレバー操作がしやすいカタチで新しく作ってもらいました」

ヤマハのスポーツバイクは、他のメーカーのバイクよりハンドルの両端が少し下がった独得なポジションである場合が多い。それもハンドリングに自信のあるモデルほどその傾向が強いようだ。ライダーがこじったりせずバイクなりにライディングできるようにという、いかにもヤマハらしいキメ細かい配慮の表れである。当時も試乗を終えてからふと気になって聞いたハンドル形状の話しでここまでこだわったことを知り、藤森氏をはじめとした開発スタッフのバイク・ライディングを愛する気持ちの深さに、益々このXJ650が気に入ったものだ。

その後、国内向けには排気量をアップしたXJ750として市販され、根強い人気を誇ったのを旧くからのファンはご存じのことと思う。このXJ750もスポーティで且つしなやかなハンドリングの乗りやすさで好評だったが、すべてにバランスを重視してつくられたXJ650の方が感性豊かという印象で、これは開発スタッフも同意見である。そしてこのXJ系は以後900ccまでスープアップされ、ジェネシス第四世代から最新の第五世代に主力の座を明け渡した後も、XJ900として継続生産され、ロングライフなモデルとなったのである。

XJ400をはじめスーパースポーツ黄金期を迎える

こうしてようやく他のライバルと同じ4気筒エンジンで肩を並べたヤマハは、それまでのうっぷんを一気に晴らすかのようにパフォーマンスはもとよりハンドリングの優れたスーパースポーツのポジションに復帰し、多くのファンを獲得していくのだった。

その立役者の1台が、XJ650と同時期に開発されたXJ400だった。背面ジェネレーターなどXJ650と同じレイアウトのNewエンジンを得て、シャシーもそのノウハウのフィードバックということでまったく問題のないスムーズな開発だったという。

400のユーザー心理を踏まえてやや大柄につくられた車体の安定性は高く、それでいてしなやかな足まわりが軽快なハンドリングを醸しだすというその乗り味は、感性豊かなヤマハ流で他に差をつける優秀さをみせつけた。この乗りやすさは当然高い評価をうけ、一躍大ヒット商品となったわけだ。しかし、この歴史に残る名車が開発に手間がかからなかったというのは意外なような気もする。当時はビッグバイクではじめて取り組んだ、重い車重と強大なエンジン・パワーが起こすウォブルなど高速域のハンドリングの問題点を解決するノウハウが次々に得られていたので、400の排気量ではそのフィードバックで余裕たっぷりのシャシーが与えられ、労せずして優れたハンドリングに仕上がったのだという。

一方2ストの方でもYZR500が世界GPで活躍、そのフィードバックとしてあのRZ250からTZR250に至る新しい兆しが生まれつつあった。

(以下次号)

XJ650

ヤマハの4スト・ビッグバイクで初のベスト・ハンドリングの評価を獲得したXJ650。国内向けには750ccまで拡大されXJ750として市販された。スタイリングはご覧の通りライディングの機能を最優先しながら美しくまとまり、いまのXJR系と相通じるものがある。エンジン性能は73PS/9,000rpmで車重は206kg、ホイールベースは1,435mmというのが主なスペック。XJ750の方は70PS/9,000rpmで車重は214kgだった

XJ400D (1981年発売の4本マフラー仕様)

XJ400はヤマハが4スト・スーパースポーツで初の大ヒットとなった記念すべきバイクだ。このバイクで免許をとって長く愛用したユーザーも多い。この後4本マフラーのバリエーションも加わり益々人気を高めた。デザインから実際のハードまでXJ650/750系からのフィードバックで開発されたいわば兄弟車のようなもの。ハンドリングも似たような傾向で、安定性が高く安心感があってソフトなサスのしなやかさが軽快なフィーリングを醸しだすという乗りやすさが好評だった。このライダーの感性に馴染みやすいハンドリングこそ、YDS以来のヤマハ・ハンドリングの伝統であり、これから後も今日まで至るヤマハ・スポーツバイクが守り通してきた基本となっているのである。つまりライダーが安心して乗れてこそ、はじめてコーナリングなどアグレッシブなライディングにチャレンジできるという、過剰にシャシーに鋭い運動性を与えることを嫌うヤマハのフィロソフィーのようなものがそこには頑としてあるのだ。これはその後レプリカ時代に突入するときにヤマハ社内でも大きな論議を呼ぶことになる。エンジン性能は45PS/10,000rpmで車重は176kg、ホイールベースは1,405mmというのが主なスペック。