ヤマハハンドリングの新時代、YZF-R1 速い、軽い、しかし最大のインパクトはそのハンドリングだった

(前編より続く)

ヤマハがこれまでラインナップしてなかったバイクがある。4st.4気筒の他のメーカーでいうところのウルトラハイパースポーツだ。従来のYZF1000RサンダーエースもFZR1000にしても、歴代の4st.4気筒はライバルとそもそもコンセプトが違っていた。ハイパフォーマンスバイクといっても、ビッグバイクのユーザーが使うシーンはツーリング。ロングディスタンスでライディングを楽しむには、たとえばクイックなハンドリングにするなど神経を尖らせなければ乗れないバイクであってはならない……このヤマハならではのフィロソフィーのため、敢えてCBR900RRのように極端に軽くコンパクトなリッターバイクは開発してこなかったのだ。唯一の例外は、スーパーバイクのホモロゲ取得のためのOW01のみ。ツーリングバイクとしての素性を重視して、これにスポーツ性を加味していく、それがヤマハのスーパースポーツづくりだったのである。そのヤマハが真っ向からウルトラハイパースポーツに取り組んだのだ。なぜそうなったのか、果たしてヤマハは考え方を変えたのか。それはR1に乗ってみてすぐに答えが見つかった。彼らがウルトラハイパースポーツで嫌っていた部分の解決ができていたからである。猛烈にハイパワーで超クイックレスポンスのエンジン、それに極端に軽くコンパクトなシャシー。スペックだけみれば、ライバルを凌ぐことばかりこだわったように思えるが、目標は全く別の次元にあったのだ。

YZF-R1 (1998年発売)

〈次世代スーパースポーツ〉を提唱し、1998年にデビューした

「R」シリーズの原点。開発がスタートした段階では排気量の枠は設定されず、ツイスティロードで求められるトルク値から算出して排気量が決定した。コンパクトな3軸配置の新エンジン、GPマシンのセオリーを反映したロングリアアームなどが特徴だった

ハンドリングである。アグレッシブな走りにもかかわらず、どんなときでもライダーの感性に馴染みやすい。すべての特性がコントロールしやすいのである。ライバルに差をつける最大の特徴は、このハンドリングだ。そういえば、ヨーロッパのR1発表試乗会に派遣した竹田津編集部員が、興奮気味に強烈なのに乗りやすいを連発していたっけ。僕は唯々夢中になった。コーナーの進入から旋回、そしてトラクションと真剣に乗れば乗るほど面白さが増してくるからだ。そこには既にスペックの数値など存在しない。ライディングに取り組む醍醐味、それしかないのだ。2st.の初代TZR250と同じ質の衝撃である。はじめての走ることだけに集中した4st.4気筒ウルトラハイパースポーツに、 やっぱりヤマハは違う、そんな嬉しさがこみあげてきた。

この感激を開発スタッフに伝えながら彼らから話を聞いてみて、 僕はさらに納得を深めた。開発スタッフがエンジニアとしてというより誰もがライダーとしてバイクをつくっていたからである。ライダーとしての感性の追求を、単に感覚だけでなくそれを根拠のある具体的なテクノロジーにするため徹底的につくり込んでいるのだ。それは入魂レベルといえるまでの頑張りようである。たとえばエンジンはシャシーのハンドリング要求に沿ってレイアウトされるなど、高度なエンジニアリングのバイクを目指したというより、いわばライディングのための究極アイテムづくりという方が相応しい。さすがハンドリングのヤマハといわれてきただけのことはある。しかも開発スタッフは30代が中心。この開発で、ヤマハの伝統を確かな経験と技術に置き換えた彼らがヤマハハンドリングの新時代を切り開いたのだ。

フレームにフレックス性を持たせるヤマハらしさ 新世代のハンドリングといえるまで妥協しない熱意

リーンをはじめる瞬間の向き変えから強大なトラクションを思いきりかけた立ち上がり加速まで、R1のコーナリングは正しく快感の一言に尽きる。しかし最も衝撃をうけたのはS字の切り返しだった。177kgしかない車体が軽快な運動性なのはイメージした通りだったが、その動きの質が秀逸なのである。軽々としかし実に素直にスッと起き、そしてまたスッと抵抗なくバンクしていく。荷重が一気に減ったり増えたりするのに、前後のタイヤの接地感も変わらない。かなり急ピッチで切り返しても、ステアフィーリングが唐突に変化する兆しもないのだ。ハイパーなビッグバイクでこれほどS字を華麗に切り返すバイクを僕は知らない。左から右へ、右から左へとバイクを切り返すとき、そこには足まわりのアライメントからサスペンションなど複雑なアクティブファクターが絡む。サスの動きが優れているなど、実感したR1のアドバンテージを事細かに解析したいところだが、ここでは感性豊かな動きを決定づけている一番の違いに的を絞ろう。それは他でもない、シャシー剛性だ。

小島儀隆・開発ライダーに聞いてみた。「けして高剛性ではない。むしろ低い剛性でまとめてみようとしました」。アルミデルタボックスのメインフレームは、超コンパクトなエンジンを強度メンバーとしてクランクケース後端2箇所とシリンダーと一体化したアッパークランクケース上端の1箇所でリジットマウント。エンジン全長が短い分、強度メンバーでも剛体となるため、ピボットまわりからステアリングヘッドの後方までのフレーム剛性はこのクラスで要求されてきたレベル以下にできたのである。

概してフレーム剛性が高すぎると、直進安定性は良いがコーナリングなどハンドリングは重くなる。どんなに車重を軽くしても、運動性で200kgのバイクを250kgに感じさせるほどの重さになってしまうのだ。もちろん弱すぎれば振れてしまうなどハンドリングを損なう。しなやかさを与えたいものの、実際にはやや控えめな部分を設ける程度でマージンを残すのが常識だ。しかしR1の開発スタッフは妥協しなかった。「エンジンからすべて新設計で100パーセントコンプリートバイクをつくれる機会なんて滅多にないんです。確実にステップアップを感じられるまでやらないとこのバイクの意味がない……」。

スロットルを閉じたときのレスポンスを重視俊敏な運動性は車体だけでなくエンジンも連携していた

開発途上のシャシーは剛性を変えるためパッチを貼ったりの連続だった。「いまから帰ってエンジン下ろすから、明日溶接して明後日走るよ」という会話が日常化していたという。その結果は乗って明らかな違いとして感じられる。感覚的には400ccクラスより軽いといってもオーバーではない。しかしこの軽さもシャシーの優秀さの一部でしかないのだ。リーンにしても引き起こしにしても、車体にほんの僅か、きっかけを入力するだけで瞬時にフレームがレスポンスする。その直後に追従するフロントまわりの素早い応答性といったらない。もちろん足もとがすくわれるような鋭さではない。変わらない接地感のまま、素早く後輪に続いて前輪が勢いをつけたようにレスポンスしてくるのだ。たとえばスポーツの道具は硬すぎると重く感じ、適度なフレックスを与えた方が軽く扱えて、ボールなら遠くまで飛びボード系ならシャープに動けるのと同じである。R1にはステアリングヘッドとエンジンハンガーの間に、このスポーツの道具のようなフレックスがあるのだ。とくにS字のように引き起こしたバイクを瞬時に次のターンに持ち込みたいとき、リーンの素早い応答性が実に心地よい。このいかにもスポーツする新しいフィーリングに、僕は完全にハマってしまった。

YZF-R1 (1998年発売)

このフレックスの良いところは、車体の操作を急いだときほど効いて軽く素早く応答し、そうでないゆっくりとした操作では唐突にステア特性を変えることのない安心感の大きな曲がり方ができる点だろう。当然この優れた動きを支えているのはサスペンション性能など他にも数多くあるが、フレックスをポジティブにしているもうひとつの大事なポイントがある。それはステアリングヘッドだ。R1はステアリングヘッドが大径であるだけでなく、Fフォークを支えているベアリングも、荷重を主に受けるロアー側だけでなくアッパー側も剛性を高めるため同じく径を大きくして、さらにベアリングのシールも回転抵抗の小さな構造としているのである。Fフォークのステアリングシャフトもレーシングマシンと同じテーパーのアルミ製だ。狙いはいうまでもなくステアレスポンスである。僅かな車体の傾きにもスムーズでクイックに反応するステア特性。これがシャシーのフレックスをより効果的に感じさせているわけだ。

次にS字のシーンで挙げたいのがこのシャシーと連携したエンジンのレスポンスである。「エンジンのレスポンスは開ける方を良くしたいと誰でも思います。それは必ず良くなる。で、我々は閉じる方にこだわった」。コーナーを駆け抜けるとき、左へ右へと車体をリズミカルにバンクさせるだけでなく、そこにスロットルで瞬間トラクションをかけたり抜いたりしながら曲がり方を確実なものにしたかった。このトラクションを思うように一気に抜いたりかけたりできれば、さらに素早い連続ワザが愉しめる。R1は正しくこれをやってのけるバイクなのだ。「パッと閉じたときに僅か数ミリの少ない姿勢変化でインに向けたかった。次にポンと開けた瞬間にリヤに荷重がかかって欲しい……」という言葉通り、R1は次々にスパッスパッとターンやカービングをキメていく。超ロングなスイングアームの少ない姿勢変化と、ビギニングの良いFフォークにRサスが大きく貢献しているが、何よりスロットルを閉めたときに瞬時に駆動をスイッチオフできる面が大きい。閉じたときにジンワリ駆動が減るようでは荷重変動にタイムラグが出て、サスも余計なピッチングをしたりフロントへかかる荷重に勢いがついてしまいかねない。ここがパッパッと瞬時に済むので、姿勢変化も少なくフロント荷重の変動も小さいというわけだ。エンジンとシャシーや足まわりのコンビネーション次第で、軽快感までこれほど違ってくるとは正直なところ驚いた。

さらに開けたときのレスポンスも、素早いものの唐突に駆動が強まることがないので実に開けやすい。新しい20バルブは、低回転域から力強くするためバルブの挟み角を立てバルブも小径化、そのかわり吸気系をよりストレート化し、各部のロス低減を徹底化して150PSまでパワーアップしたエンジンだ。スムーズ化して得た高性能だけにその分レスポンスも鋭い。空吹かしでは僅かな開度でも、キューンキューンと首をすくめたくなるほど一気にタコメーターを高回転まで跳ね上げる。このまま2速のコーナーでレスポンスされたら、扱いにくくて不思議はない。ところがR1は1~3速と4~6速でスロットルレスポンスを変えてあるのだ。

因みにエンジンマネージメントに関しては点火系とヤマハ独自の排気系の背圧を変えるEXUPは、エンジン回転に車速、スロットルの開度と開けるスピード、そしてギヤポジションの5つのパラメーターでマップ制御されている。これによってパワー特性をよりワイドに力強く扱いやすいものとしているだけでなく、1~3速の減速比の大きなギヤでスロットルを開けたとき、車体が姿勢を崩すような過度なレスポンスをしないよう配慮されているのだ。「開発中、朝起きたら雨だったりするとR1はあ~ア雨かァじゃなくて、雨だったらどれくらいレベルが上がっているかを確かめるのが楽しみで」というところまで熱くなってつくり込んでいるのである。話はまだまだ序の口だ。それでは具体的に車体のレイアウトから各部のこだわりに触れていこう。

エンジンも限界まで前進させずに曲がりやすくホイールベースの42%も占めるスイングアーム

トップスピードはデジタル表示のメーターで291km/hをマーク。

このところ話題の300km/hに届きそうもなかったが、当然とばかり関心を示さないのもいかにもヤマハらしい。しかし、そのかわりといっては何だが290km/hに達するのが実に早い。270km/hまでは中間加速といった感じで、低いギヤと変わらないダッシュを続ける。ピークパワーは10,000rpmだが軽々と11,000rpmを超えるオーバーラン特性など、回転上昇の速さはサンダーエース時代までの20バルブと比較にならない。と、調子に乗っていたら僕はテストコースの高速コーナーで大きなミスを冒してしまった。アウト側にタイヤから荷重が抜ける凹みがあるのだが、安定感が大きなことで気が弛みここに4速全開で膨らんでいってしまったのだ。エンジン音が空転とわかったその瞬間、バイクは大きくテールを振りだし横を向きかけた。反射的にスロットルを戻して駆動を抜く。心臓が止まりそうになったが、意外やR1は緩やかに収束してしまった。

曲がりやすさを狙った1,395mmのショートホイールベースだ。こうしたブレークアウトに陥ると常識的には強烈に横を向いた後、転倒を免れても振り落とさんばかりの勢いの、短い強いピッチで何度か車体を振ってようやく収まる。しかしR1はテールの振りだしもゆっくりで、落ち着いた動きの収束をみせたのだ。これはスイングアームがケタはずれに長く、ショートホイールベースながらピッチングモーションなど姿勢変化が少ないメリットの恩恵でもある。

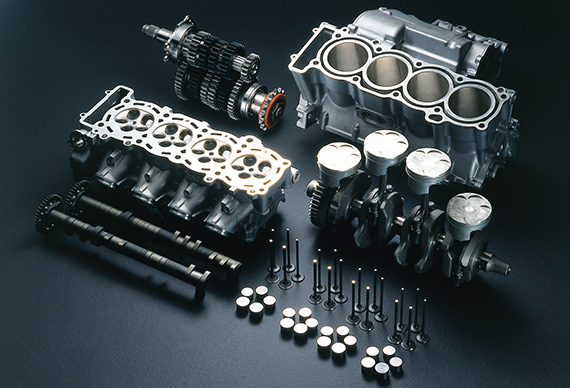

水冷・DOHC・5バルブエンジン(1998年モデル)

徹底的な吸排気効率を追求し、動弁系は吸気3排気2の5バルブを採用。エンジンのコンパクト化、マス集中化のためにクランク、メイン、ドライブは三角形を描く三軸配置とされた

この長大なスイングアームも、R1の秀逸なハンドリングの重要なファクターだ。たとえばラフな路面を通過するとき、ピッチングの中心が車体のセンターに近くなりそれだけ揺れも少なくて済む。コーナー進入時、リーンをはじめる瞬間は車体がピッチングのない状態からバンクすると、狙ったままの向き変えがしやすいのはご存じの通り。R1の乗りやすさも、そうした大事なシーンで姿勢変化の少ない特性が大きく寄与しているのはいうまでもない。しかし最大のメリットは、コーナー立ち上がりでスロットルを大きく開け強大なトラクションがかかったときの安定性にある。まず短いスイングアームに比べストロークしたときの後輪の接地点移動が少ないため、強大な駆動がかかったときの空転などスリップ率を抑えることができる。同じ意味で後輪からの駆動で前に押される車体の推進方向を、フロントなどリフトしない範囲にアライメント設定しやすいのだ。スイングアームが短いと、コーナーリングスピードによって、サスが沈んだ場合とそれほどでもないときに車体を押す方向が異なり、ウイリーしやすくなるなど思いきった旋回加速がしにくくなる。R1はこの旋回加速の安定感が抜群で、誰でも強大なトラクションの醍醐味を愉しめるのだ。

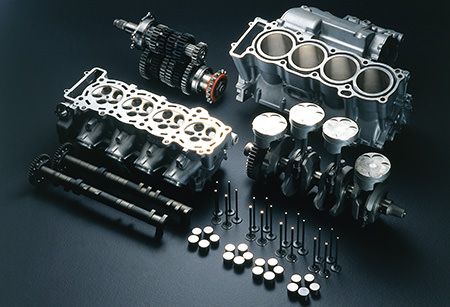

アルミデルタボックスフレーム(1998年モデル)

圧倒的な縦剛性を確保した上で、横とねじりの剛性バランスの最適化を図った。ショートホイールベースでありながら、その42%もの長さをしめるロングリアアームが採用された

スイングアームの長さは582mmもある。何とホイールベースの42%も占める長さだ。これを可能にしたのが新しい20バルブエンジンである。ご覧のようにこのエンジンは異様なほどコンパクトだ。とくに長さはクランクシャフトの直後にドライブスプロケットがくる超ショートなレイアウト。横から見ればわかるようにクラッチが高く位置した特殊な構成だ。これは通常のようにクランク1軸からミッション2軸を水平に並べず、この3軸をGPマシンのように三角形にレイアウトしたからである。それだけではない。

オイルポンプとウォーターポンプをクランクケース下側に内蔵してしまい、さらにコンパクト化をはかっているのだ。これでGPマシンならフロントのリフトを少しでも抑えようと、前輪に干渉しない限界までエンジンを前進させるのだが、R1は何と敢えて限界より少し後退した位置にマウントされているのである。これはフルバンクのままより直立から軽くリーンしても曲がりやすい、ステアレスポンスの方を優先したからだ。ここにもいかにもヤマハならではのスピリットを感じさせる。

機能を優先すると軽くできない部分もあったそしてサスペンションには当然思いきりこだわった

「モノが軽くなる前に自分たちが軽くなって倒れるんじゃないか、なんて冗談めいて言ってました」。177kgという車重達成は並大抵ではないのだ。エンジンもコンパクトになったとはいえ、ハイパワーに対応して各軸やクラッチなどは強度を高めたため重くなっているからだ。クランクケースも車体の剛性メンバーというところで、強度も前提に入れた設計となっている。せめて車体関係は剛性を落とす方向なので、重量増を考えなくて済んだのだろうと思ったらそんなに甘いものではなかったようだ。倒立タイプのFフォークもそのひとつだ。

サスペンションでは車体の重量で沈み込む1G状態から、残ったストローク量をリバウンドストロークという。これが路面のギャップや急激な荷重減少でタイヤの接地圧が一気に減らないよう追従するわけだ。通常このクラスのFフォークのストローク量は110~120mm、リバウンドの設定は35~45mmが一般的である。R1はフルストローク135mmでリバウンド55mmとさらに長い。

「ヨーロッパを走るとラフな路面が多い。フル加速だとリフトで前輪の接地感がすぐなくなる。だからといって開けられないバイクのままじゃ意味がないと判断して、リバウンドを伸ばしたいと提案したんです。」重くなるじゃない、車体のエンジニアは一瞬顔を曇らせた。しかし実際にその仕様を試してみて、誰にも乗りやすくなるのが確認できると、何とかしようと言い残してエンジニアは肩を落としながらテストコースから帰ったそうだ。

この甲斐あって、R1は超高速域のリフトフォースがかかっているときも安定した接地感をキープする。もちろんコーナーからの立ち上がり加速でも、前輪が浮きやすいのは低いギヤからのダッシュのみで、

旋回中もグリップ感を失わないまま思いきった加速ができる。

さらに優れているのは、このFフォークのビギニングだ。わずかな衝撃でも良く動き、荷重が一気に抜けるシーンでは作動抵抗が邪魔することなくスッと素早く伸びる。このビギニングが悪いとリバウンドが長い分、却ってハンドリングをスポイルすることになるのだ。路面追従性が半端だと、S字のように前輪が左右へ接地面を変えるとき、一瞬タイヤのトレッドが追従できなくなる。本来は路面でうけている前輪の重量が、急にFフォークに吊り下げられるわけで、ハンドリングをいきなり重く感じさせるのである。さらに左右にグリップが変わるとき、路面に叩かれたようなキックバックを誘発しやすい。R1はかなり急に切り返しても、前輪が舐めるように路面に追従するためスムーズでステアレスポンスも素直だ。

リバウンドが長く追従性が追いつかないと、粘ったように感じる危険性があるのだがその兆候もない。リバウンド確保を優先するかわり、ビギニングを少しでも良くして粘るハンドリングのリスクを避けようと、φ41mmのインナーチューブを採用したのだ。「いまどき何でφ43mmじゃないのという意見もありました。それだけに時間をかけた」。リヤサスもリンクの設定から細かい仕様まで、とにかく実際に走って確かめるという手間を惜しまない開発が続いたのである。様々なシチュエーションに常に一定したバランスの良さをみせる理由は、この愛情あふれるトライ&エラーにあるのだ。

走る愉しさも真剣に取り組んでこそ味わえる乗りやすいといっても基本ができていないと……

「ビッグツインを経験したこともあって、4気筒ならではの魅力をどうしても出したかった。だから4気筒のトラクションを活かすためにライポジもこだわりました。リヤタイヤの接地方向に対し斜めに蹴り込んでいく感じにフットレストをホールドできるようにしたかった」。フューエルタンクもライディングの自由度を重視した形状だ。「最初のクレーモデルで長いタンクだとバイクがこう動いたら乗りにくい、というんで50mmもノコで切っちゃいました。18リッターの容量確保はどうするという悩みも抱えましたが……。ニーグリップも実は微妙に膨らんでいます。意識しないで自然にグリップできる。入力ポイントの太ももとくるぶしのところは妥協できない。だからフットレストのブラケットも同じように当たる感じに詰めた」。

シートのグリップもこだわって形状からウレタンの弾力まで徹底して追求している。ワインディングにハマっているライダーが聞いたら、すぐにでも乗りたくなる話ばかり飛びだす。ライディングするため、それだけに的を絞っているのだからそんなライダーにはたまらない。

「開け閉めの両方のスロットルレスポンスにこだわった話をしましたけれど、スロットル荷重の先生って呼ばれるようになったスタッフがいるんです。スロットル開度と荷重の設定をやっているうちに、ワイヤーがスロットルホルダーと擦れるどうしても動的なフリクションがありますよね。そのデータをバネ計りで集めだした。ワークスマシンはどうなっているのとか……。車体もサスもどれもフィーリングなんでしょうけれど、それを根拠のある機械的なものに置き換えられないと面白いものまでつくり込めない。でもこれは与えられた仕事にはないわけで、自発的に突っ込んでいかないと具体的にはなりません」。

「それでも結局量産車として最大公約数でハンドリングが決まってくる。ひとそれぞれ乗ってきたバイクの年代や車歴が違ったり、オフから乗り換える場合もあるわけです。どんなライダーにも乗りやすい、そういうバイクをつくるのもひとつの評価だと思います。でもこのバイクだとどうしても“乗りにくいな”って思う場合がきっとあると思うんです。とくにバイクは傾ければ曲がると思っていると、多分曲がりにくいでしょうね。基本ができていないと、旋回しようとしてもスッと前に逃げられた感じがするかも知れない」。どこが入力ポイントで、どこでバイクを感じるか、どうやってスロットルコントロールを使うかなど、このバイクをつくり込んだ前提がそれを根拠にしている以上、そしてR1がウルトラハイパースポーツというライディングを愉しむ、そのために開発したバイクであるのだから当然だろう。

「僕が考えるスポーツというのは、ラップタイムを競うような意味ではないんです。バイクを自分で意識して操作する、それがライダー個々のレベルでできていれば気持ち良い汗だと思う。そのレベルを超えてしまって速く走ると、その汗も脂汗や冷や汗になってしまう。それで済めば良いんですけれど……。簡単なゲームじゃないと思ってます。でもR1は、もう1回コインを入れてやろうかなって思えるバイクになっている。その自信はあります」。ここに載せきらない逸話はまだまだある。当分、僕のR1ショックは続きそうである。

(以下次号)

小島儀隆氏

(インタビュー当時:第2プロジェクト開発室)