2021年のタイトル奪還と

2022年以後の展望

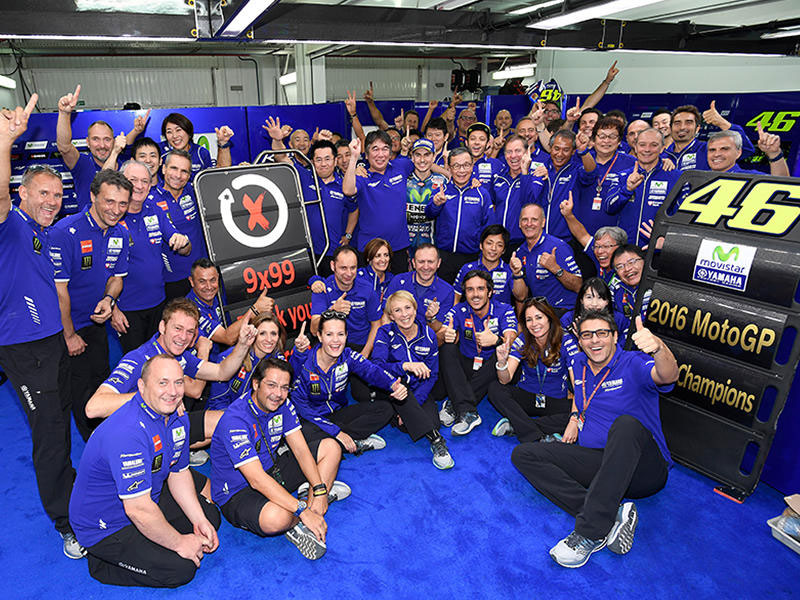

2010年代のMotoGPは安全性や公平性、コストなどが考慮された新レギュレーションが次々と導入された。エンジンは使用基数や気筒数制限、共通ECUが採用され、ファクトリーチームにとっては厳しい内容とも語られた。しかしヤマハは次代のMotoGPのために、新たな環境での開発とチーム構築を進めた。2015年、ロレンソにとって3度目のチャンピオン獲得や、2017年、フランスGPでの世界グランプリ通算500勝などはこうした背景の中で生まれたのである。

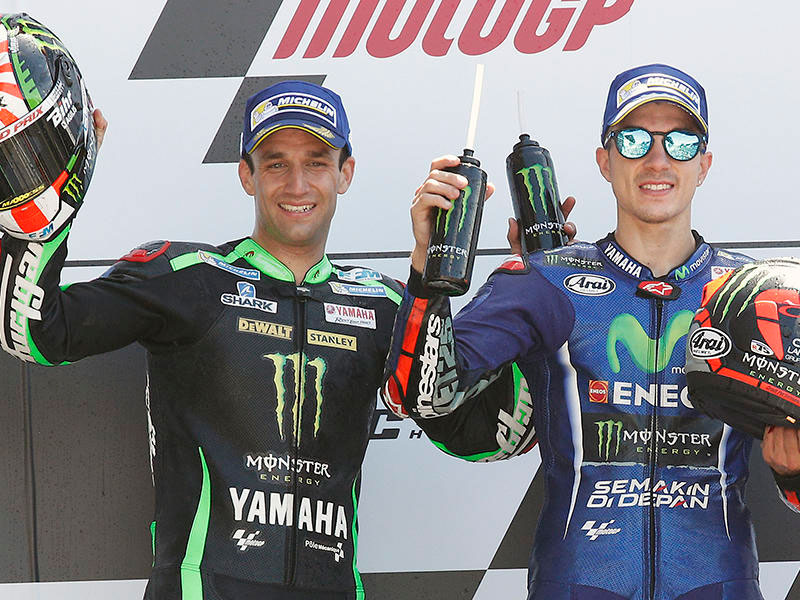

チーム編成はファクトリーとサテライトの「2チーム4人」を守ってきた。ベン・スピース(アメリカ)、カル・クラッチロー(イギリス)、アンドレア・ドヴィツィオーゾ(イタリア)、ブラッドリー・スミス(イギリス)、ヨハン・ザルコ(フランス)、マーベリック・ビニャーレス(スペイン)、ファビオ・クアルタラロ(フランス)、フランコ・モルビデリ(イタリア)らが、世界で羽ばたいていった。

2021年、サテライトからファクトリーに移籍したクアルタラロが初のチャンピオンに輝き、4人のMotoGPライダーによるYZR-M1の開発情報収集と可能性を秘めた若手を後押しする戦略は欠かせないものとなった。

そして今、ヤマハは次の10年を見据えている。世の中の変化に合わせて”カーボンニュートラル”も照準に、再びチャレンジスピリットを剥き出しにしてMotoGPを戦っていくのである。

2011年 アッセンで輝いたYZR-M1

1961年、ヤマハは世界グランプリに初参戦、挑戦3戦目のアッセンTT・250ccでは空冷2ストローク2気筒を投入するも6位と8位に終わった。それから50年の轍の中、ヤマハは多くの栄冠を手にした。2011年6月25日、その50年の歴史をYZR-M1のグラフィックに描きだし、アッセンTTの決勝グリッドに並べた。

2011年は800ccによる最後のシーズンだった。またヤマハにとって前年までとは異なることがあった。エースとして活躍してきたバレンティーノ・ロッシ(イタリア)がドゥカティを駆ることを決めてチームを去ったのだった。「最も美しいラブストーリーも、残念ながらいつかは幕を閉じるんだ」という言葉を残して・・・。

そこでヤマハは、ホルヘ・ロレンソ(スペイン)に加え、Monster Yamaha Tech3で前年、ランキング6位だったベン・スピース(アメリカ)をファクトリーに迎えた。サテライトチームは、コーリン・エドワーズ(アメリカ)とスーパーバイク世界選手権から昇格したカル・クラッチロー(イギリス)という布陣で開幕を待つことになった。

第1戦のカタールは、東日本大震災被害者への黙とうで始まり、シリーズが開幕した。「がんばろう日本」を描いたYZR-M1を駆り、ロレンソは開幕戦2位、その後優勝、2位と順調な滑り出し。ただ第6戦のイギリスGPではロレンソ、スピースともに転倒リタイアとなり、旗色は少し陰ったかにみえた。

それを吹き飛ばしたのが6月の第7戦アッセンだった。GP参戦50周年記念カラーを纏ったYZR-M1をヤマハは準備した。歴史を誇るアッセンはレースファンたちの“聖地”、世界グランプリ史上途切れることなく開催を続けてきた唯一のコースであり、ヤマハにとっても感慨深いコースだった。

そのYZR-M1はロレンソとスピースに託された。決勝はドライながら気温はわずか13度。午前中の雨の影響で路面温度が低く、グリップに不安がある中でのスタートとなったが、予選2番手のスピースが好スタートで飛び出す。ロレンソは2番手につけたがM・シモンチェリ(ホンダ)にかわされ、さらにシモンチェリの転倒に巻き込まれて後退したが、スピースは冷静かつ果敢な走りでMotoGP初優勝を飾り、記念カラーのマシンを表彰台の頂点に導いた。

YSR50でレースをはじめた少年は、AMA選手権で活躍し、2009年のスーパーバイク世界選手権ではYZF-R1でデビューしてチャンピオンの座についた。「いつもTVで見ていたアッセンなので、自分が実際にここを走るのはとても名誉。50周年記念カラーは、少しプレッシャーにもなったが、気持ちよく乗れたことが好結果につながった」と語った。

しかしこの年、調子を上げたC・ストーナー(ホンダ)にタイトルを奪われ、ロレンソは優勝3回など表彰台10回でランキング2位。スピースはランキング5位となった。チャンピオンは逃したものの、アッセンを走った50周年記念カラーYZR-M1の輝きは、世界のヤマハファンの胸に響くエンターテイメントとなった。

2012年~ ギアボックスの進化とチーム編成

2012年車両レギュレーションが変更され、排気量は1,000cc以下、ボア・ストローク制限もあり、シリンダー数は4つ以下となった。ヤマハは新しい1,000ccのYZR-M1を投入し正常進化を続けた。

この新しい1,000ccのYZR-M1とともに、破竹の勢いでチャンピオンに輝いたのがロレンソだった。全18戦中の優勝6回、2位10回と16戦で表彰台を獲得し、ライバルのD・ペドロサ(ホンダ)を抑えての2度目の世界チャンピオンに輝いた。

さらに翌年以降もM1は熟成していった。進化のひとつがギアボックスだった。「安定したタイムを出すには、まずアクセル、ブレーキ、シフトのリニアリティ、つまり純粋なメカニカル部分のバランスが鍵。シフト操作によって1周で0.1秒の差がでるとすると、20周走れば1秒の差。その差を埋めることが肝」とエンジニアは説く。2013年の中盤から欧州でテスト車を走らせ、徐々に実戦投入を行っていった。その後のタイトル獲得は2015年のロレンソまでお預けとなったが、M1の戦闘力に大きく寄与したことは言うまでもない。

この頃ヤマハのチーム編成は、ファクトリー2台、サテライト2台という体制だった。2012年はファクトリーからロレンソとスピース、Tech3からクラッチローとA・ドビツィオーゾ(イタリア)が参戦した。翌2013年はロッシがヤマハに復帰し、再びロレンソのチームメイトとなった。Tech3にはクラッチローに加えてブラッドリー・スミス(イギリス)。2014年~2015年も、このファクトリーの布陣は継続され、Tech3はスミスとポル・エスパルガロ(スペイン)の体制となっていた。

2チーム4名体制には意図がある。ヤマハが考えるサテライトチームのミッションは2つ、1つは技術開発のためのデータ収集、もう一つは才能ある若手ライダーの育成である。よってMoto2、Moto3チームを持つサテライトチームは、才能あるライダー発掘のスカウティングの能力も必要と考えていた。チャンピオンシップの獲得も重要だが、エースライダーの芽を育むことを狙っていたのである。

「各ライダーにマシンを供給することで多くのデータを収集することがきる。それを咀嚼することで様々な課題が見え開発ベクトルを合わせやすい。仮に一人のライダーに特化して開発した場合、スペシャルなマシンになってしまう可能性がある。それはそのライダーが走らせるには良いかもしれない。しかし、そのライダーがいなくなった瞬間に、機能しなくなる場合もある。とてもリスクのある行為。だからこそヤマハは様々なライダーのデータを取得し、総合的に判断して開発を行っているのだ」と、語った。

2016年~ 走りを邪魔しない制御技術

2016年、MotoGPのレギュレーションが改定された。タイヤはミシュランの1社供給となり、ECUはハード・ソフトともに共通化。年間使用エンジン数は7基(2013年以降に新たに参入し、2013年以降にドライコンディションで優勝していないメーカーのマシンを使用するライダーは9基)。最低車体重量は7kg増の157kgとなり、タンク容量は22Lとなった。この年からは、他を寄せ付けない走りでM・マルケス(ホンダ)が連続タイトルを獲っていく。ヤマハ勢はシリーズを牽引できなかったが、その中でも新しい共通ECUへのチャレンジなど、多岐にわたって開発を進めていた。

新たに供給された共通のマレッリ製ECUは、ヤマハには2~3バージョン前の代物に見えたと言う。「最新のOSが入ったパソコンを使っている人間に、いきなり10年以上前のOSを使ってください、という通知があったようなもの」と呟くスタッフもいた。

共通ECUが導入される以前にヤマハは独自にソフトを開発し、必要最小限のセンサー入力(ジャイロ、加速度センサ等)から車載ECUで車両の物理モデルをリアルタイムに演算し、車両の状態を推定する制御を確立、実戦ではライダーのアクセル操作を検知、最も速い速度で安定して駆け抜けるために、摩擦力、即ちタイヤの楕円の内側ぎりぎりにエンジントルクを制御していた。

この共通ECUを使っての参戦は、ヤマハの経験値が活かせないのでは、との懸念の声もあった。確かにOSは逆戻りした。落胆するスタッフの声も聞かれたが、ヤマハは開発コスト抑制、レースの公平性と健全なモータースポーツへの貢献という思想から、新規則を受け入れ開発を淡々と進めていった。

開発者は改めて語る。「制御によってバイクを速くするのではなく、制御によってライダーの負担を軽減する。制御開発とは、バイクの挙動を解析するのではなくライダーの動きを解析することによって実現されるのだ。ライダーがレースの中で何を考え、速く走るためにどんなアクションを起こすのか? これに少しでも近づけていくことが究極の姿。バイクを操るのは“機械”ではなく、“人間”ですから、その思考や運動のプロセスを解き明かすというのは並大抵のことではない。言い換えれば人間の感性にはかなわないのだ」

こうした制御を織り込んだマシンは、次々と優勝トロフィーを増やし、ついに2017年第5戦フランスGPでは、YZR-M1を駆るマーベリック・ビニャーレス(スペイン)がヤマハGP通算500勝となる優勝を飾った。

2021年 フランス人初のチャンピオン誕生

2021年、ロードレース最高峰にフランス人初のチャンピオンが誕生した。ファビオ・クアルタラロである。2019年、PETRONAS Yamaha Sepang Racing TeamからYZR-M1を駆りMotoGPに初参戦。2年目の2020年は開幕2連勝でそのポテンシャルを証明。そして2021年、ロッシと入れ替わる形でファクトリーのシートを得ると優勝5回などでランキングをリード、チャンピオンに王手をかけた第16戦エミリア・ロマーニャGPを迎えていた。その日、クアルタラロは後方から追い上げるレース展開で4位でゴールしたが、ライバルが転倒したことで初のチャンピオンを獲得したのだった。

チャンピオンがかかったレースは、どんなライダーでもナーバスになる。しかし10月24日のクアルタラロは違った。金・土と雨でドライのセッティングを確認できないまま決勝を迎えることになるが、1ヵ月前に同コースで行われたサンマリノGPでのセッティングそのままで臨む。路面温度も7~10度違うという状況にもかかわらず。グリッド15番手からスタート、1周目は17番手で通過。その後チャージを開始して6周目にはトップ10に。13周目には5位争いに加わり、終盤は3番手へ上がる。その後は追ってきたE・バスティアニーニ(ドゥカティ)に先を譲り4位でゴールラインを通過してタイトルを決めたのだった。

細かなセッティングに拘らず、マシンの素の力を引き出すことに集中できたのだと技術者は評価している。「Moto2、Moto3では、MotoGPに比べセッティングの大幅な変更はないと言われる。彼がそうした環境を経験してきたことが、奏功したのかも」という。

ヤマハにとって2015年のロレンソ以来のチャンピオン獲得となった。ファンも関係者も喝采を送り讃えたが、チームの責任者の心境は少し違う。「嬉しいというのはほんの一瞬だ」と元監督。「MotoGPマシン1台を作り上げるには、社内の開発スタッフ、試作部門、チームスタッフ、ロジスティスク、そして世界中のサプライヤー、スポンサーまで、その人たちの労を厭わぬ努力と情熱があってこそ。そうした仲間と一緒に進めてきた仕事が報われた喜びはあるが、すぐに来シーズンを考える」と。ともかくクアルタラロのタイトルは、2チーム4選手体制を通し、ヤマハが考えるサテライトチームのミッションの1つである、才能ある若手ライダーの発掘と育成が成果を残したとも言えるのだ。

こうして60年に渡るヤマハの世界グランプリ参戦はひとつの節目を迎えたが、ヤマハは2022年もMotoGPへの参戦を続ける。既にドルナと2026年までの5年契約を結んだが、従来と同じ姿勢ではない。

「これからのMotoGPに求められるのは、”カーボンニュートラルを照準とした社会実験”にもなる要素を織り込むこと。ヤマハの使命は、各メーカー・主催者らとの検討を進め、次代のMotoGPを構築すること。その糸口はバイオ燃料か、ハイブリッドか、ダウンサイジングか、EVか… 未知数だが、モータースポーツの楽しさと、”手軽で速く、エネルギー効率もいい”というパーソナルモビリティの力を世界に改めて広めるためにも、その努力が不可欠」とMotoGPの技術者は明日に向かっている。

レースは走る実験室と言われ、新たな技術を生み出し市販車にフォードバックする役割を果たしてきた。そして現在、100年に一度のモビリティ革命の真っ只中にあって、MotoGPをはじめとするモータースポーツはエンターテインメントとして輝くだけでなく、実験室としての重要度をさらに高め、革命を推し進める原動力になるのかもしれない。ヤマハはこの中心に身をどっぷりと浸してチャレンジを続ける。勝利と、感動と、革命のために。

世界グランプリ参戦60周年スペシャルサイトはこれにて終了となります。3月〜12月まで、長期間にわたりお付き合いいただきありがとうございました。

今年ヤマハは、一つの節目に立って改めて過去を振り返り、先人たちのチャレンジに触れ、そのチャレンジを支え続けてくれたファンの皆様の存在の大きさを改めて感じる機会となりました。同時に、これからもファンの皆様に“応援したい”と思ってもらえる存在であり続けるために、私たちはチャレンジを続けなければならないと決意を新たにしたのです。

2022年はまもなくやってきます。

再び、世界中のサーキットやコースでファンの皆様にお会いできる日を楽しみにしつつ、2021年以上の成績を目指し立ち止まることなく準備を進めています。引き続きヤマハのレース活動に、ご支援よろしくお願いいたします。

先頭へ