世界への扉を開きヤマハをWGPの頂点へ

1961年、ヤマハ発動機はロードレース世界選手権(以下WGP)への参戦を開始した。1962年の活動休止をはさみ、1968年まで7シーズンに渡ってファクトリー体制で125/250ccに参戦。ライダー/メーカーそれぞれ5回タイトルを獲得してきた。

1960年代は、モータースポーツ文化の中に身を投じて、学び、人を育て、技術を磨いた出発点。世界への扉を開くため勝利を追い求める中で、WGPの一員としての自覚を築きつつ、現在につながるチャレンジスピリットや開発思想を確立する道のりであった。

前哨戦からWGP初参戦へ

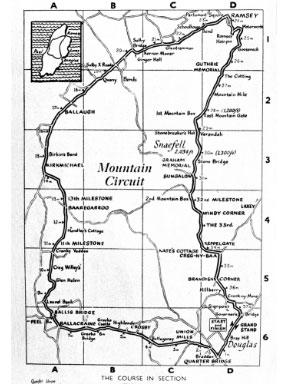

アイリッシュ海に浮かぶマン島は、「機関車トーマス」の舞台となるソドー島のモデルになったと言われ、世界最大と言われる水車が回る観光地。この島の公道で行われるマン島TTは100年以上の歴史があり、マン島はモータースポーツの聖地とされる。

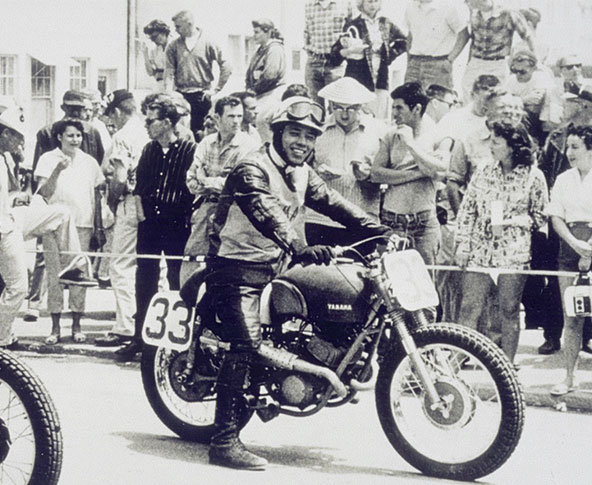

1950年代後半、マン島TTの情報は日本にも伝わっていたが、ヤマハが初の海外レースに選んだのは米国西海岸、カリフォルニアの沖合に浮かぶサンタ・カタリナ島での「カタリナGP」だった。このレースはWGPではなかったものの、当時のヤマハは、ロサンゼルスを中心とする米西海岸のビッグマーケットに注目していたため、「西海岸では最も影響力が高く、市場への影響も大きいイベント」という米国二輪ディーラーの評価をもとに参戦を決めた。

1958年5月、第8回カタリナGPには、7クラスに349台が出走。ヤマハはコースの3分の2が小石の散らばるダートであったことから、浅間火山レース用のファクトリーマシン「YDレーサー」をアップマフラーにするなど最適化し、1人の日本人、4人の米国人に託した。

参戦した250ccは全32台中完走11台というサバイバルレースとなった。その中で伊藤史朗選手は、序盤に転倒し最後尾からの追い上げとなったが、6位でフィニッシュ。その活躍はメディアも取り上げ、ヤマハの米国進出への弾みとなった。

その一年後、1959年6月。ホンダが日本勢の先陣を切ってWGPのマン島TTに出場。6位入賞などチーム賞を授与される健闘を見せた。カタリナGPをへて、海外マーケットの可能性と、そこへの進出の足掛かりとなるレースの重要性を確認。同時に純粋なスポーツに挑戦し、その先で得られる感動や達成感を味わった先人たちは、これを追うように同年8月、その頂点であるWGPでの勝利をターゲットにGPマシンの開発チームを組織した。

初のWGP参戦で得たもの

1961年2月、ヤマハは米フロリダ州で開かれたWGP前哨戦となるデイトナGPに参戦。WGP用のRD48が間に合わず市販のYDS-1のエンジンを積んだプロトタイプのマシンでありながら、砂子義一選手が5位を獲得。これで弾みをつけ、いよいよWGPへと挑んだ。ホンダに遅れること2年、スズキに遅れること1年だった。ホンダ、スズキはマン島1本に絞っていたが、ヤマハはシリーズ4戦への参戦を決断し、デビューレースはフランスGPに決定。大きなフロントカウルが印象的なRD48を駆る伊藤選手が250ccで8位、野口種晴選手が125ccで8位と、ポイント圏外ながら手応えを掴んだ。

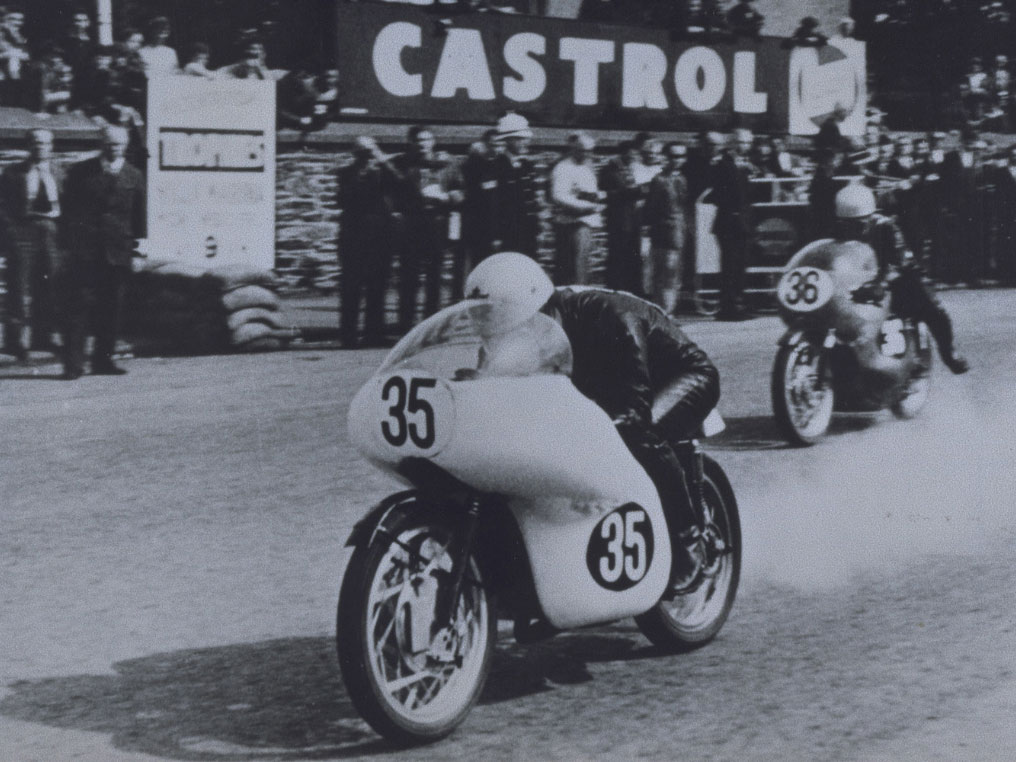

続くレースはマン島TT。1周60kmを越す公道のマウンテンコースで、ライダーの誰もが初めてみる光景だった。コースに慣れるために練習走行用マシンも持ち込んだが、連日の霧で視界が悪く、ライン取りどころか、コースの状況すら確認できない状況だった。

手を貸してくれたのが、同じホテルに宿泊していたMVアグスタのライダー、G・ホッキングだった。彼は自らクルマを運転しヤマハライダーを同乗してコースを走り、ブレーキングポイントやライン取りなどを丁寧に伝えた。当時無敵を誇ったMVアグスタの新参者への小さな親切か、ライダーとしての好意かは想像の域を出ないが、それも奏功して伊藤選手が250ccで6位。初参戦で初ポイントを得てWGPでの第1歩を踏みだした。チームの枠を超えたライダー同士の絆が味方した。

結局この1961年はフランス、マン島TT、オランダ、ベルギーの4レースに参戦したが、その経験は技術的にも文化的にも得るものがあった。「ファクトリーと言っても、当時はある意味完成されていないマシンで走った訳です。振動がすごく、手に大きなマメができたほど。ときにはクランクケースに足を乗せて走りました」と長谷川弘選手は後に語った。「ライダー、技術者、メカニック、それぞれの立場で世界の頂点を目指してがむしゃらにやってきた。それが1960年代WGPでの我々の実像だった」と永易均氏(元代表取締役専務)も語っている。

文化も違った。「カウルに部品メーカーのステッカーを貼ると、なんと謝礼をもらえたことは驚きでした。タダで貼るのが当たり前と思っていた当時の我々にとっては不思議な感覚。そういう文化に出逢った」と元ライダーの砂子選手。ライダー、チーム、スポンサーが一丸となって成立するWGPカルチャーの初体験だった。

1963年にWGP初優勝からの快進撃

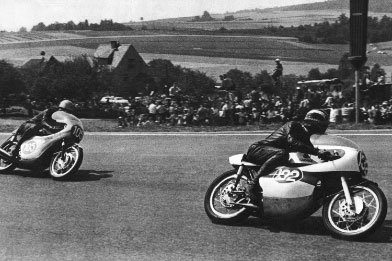

1962年は経営的な問題から、マシン開発に集中しWGP参戦を見送り、1963年に復帰。新たな空冷2ストローク2気筒のRD56を持ち込み4戦に出場すると、マン島TTで初表彰台となる2位、続くオランダGPでも2位。ベルギーGPでは、RD56を駆る伊藤選手が250ccでWGP初優勝、砂子選手も2位と、GP参戦2シーズン目にしてワンツーフィニッシュを飾ったのである。

翌1964年は4ストロークのホンダを抑え、フィル・リード選手が250ccで初のライダー/メーカーチャンピンに輝く。この年のRD56から、日本の国旗と同じ色使いである、白をベースにタンク天面とサイドカウルに赤いラインをあしらったカラーリングとなった。この1964年はアジアで初の五輪、東京オリンピックが開かれた年。当時希少だったカラーTVが映し出す「白/赤」は、敗戦から復興して経済成長に走る人々の希望と重なったのである。

ヤマハの快進撃は続いた。1965年、250ccで2年連続となるライダー/メーカーチャンピオンに輝いた。1967・68年は、マン島TTでの4連勝(1965・68年)を含め、125ccのライダー/メーカータイトルを獲得。とりわけ1964年250ccでのホンダとの争いは4ストロークvs2ストロークというメカニズムの対峙としても注目を集めた。ヤマハが快調に飛ばすと、同年にホンダは4ストローク6気筒のRC165を投入、その後の各社は多気筒化、高出力化へと突き進んでいくのだった。

1967年のヤマハは新たにV型4気筒250ccのRD05Aを投入したが、エスカレートする日本メーカーの多気筒化、ハイパワー化に歯止めをかけるため、FIMは1967年末、1970年以降、125ccは単気筒、250cc以下は2気筒、ミッション6速という新規則を発表。これを受けて、ホンダとスズキはWGPからの撤退を決めた。

しかしヤマハは1968年もWGP活動を継続。250ccは前年僅かなところでタイトルを逃がしたRD05Aを駆るリード選手(チャンピオン)とビル・アイビー選手(2位)の英国コンビがワン・ツーでタイトルを奪還した。

1961年の初参戦以来、ただ一心に勝利を求めた結果、人材を育て、技術を磨き、事業貢献にまでおよぶ成果を得てきた。そして1969年、先の規則変更によりヤマハもファクトリー参戦を休止することとなるが、自らをWGPの一員であると位置づけ、プライベートチームとそのライダーたちのために競争力のある市販レーサーの供給に注力していくこととなる。

先頭へ