創り・育て世界最高峰500cc初制覇

1967年のシーズンを最後に、ホンダとスズキがWGPから撤退。ヤマハも1968年の125cc/250ccの2クラス制覇を最後に、ファクトリーでのWGP参戦を休止した。しかしこの期間もヤマハは、市販ロードレーサーを開発・提供することで、プライベートライダーが活躍し多くのタイトルを手にした。

ヤマハは1973年にファクトリー活動を再開。500cc参戦を開始し、2年目でメーカーチャンピオンを獲得。その中でヤマハは、技術開発を進めながら、ライダーの熱意に応えライダーのニーズを優先するレーシングスピリットを育み、G・アゴスチーニ、K・ロバーツらがチャンピオンに輝き500ccを牽引していった。

デイトナビーチとポールリカール

素足で歩くと心地よい砂浜がひろがる米フロリダ州デイトナビーチ。その昔はビーチの周回コースでノートンやハーレーがレースを展開したと言われている。そこから数キロのところにデイトナ・インターナショナル・スピードウェイがある。

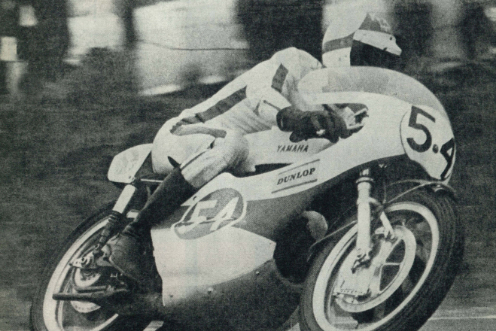

1973年3月11日、暑く日本の真夏を思わせた。世界のモータースポーツシーズン開幕を告げる「デイトナ200マイル」にヤマハは参戦した。5年ぶりにロードレース世界選手権(WGP)に復活するファクトリーチームにとっての前哨戦だった。1972年のWGP250ccチャンピオンのヤーノ・サーリネン(フィンランド)は市販レーサー「TZ350」プロトタイプを駆り、750ccマシンを寄せ付けずに優勝。WGP500ccへの手応えを掴んでいた。

500ccマシン「YZR500」(0W20)の準備を整え、迎えた4月22日、フランスはポールリカール。当地で初のWGPが開催された。サーリネンは全日本チャンピオンの金谷秀夫と出場。ライバルは7年連続チャンピオンを狙う4ストローク・3気筒のMVアグスタで、フィル・リード(イギリス)とジャコモ・アゴスチーニ(イタリア)が乗っていた。強力なライバルを相手にサーリネンは快調に飛ばしてデビューウインを果たし、金谷も3位となった。次戦のオーストリアで二人は1-2フィニッシュを飾り、長きにわたる最高峰での第一歩を力強く踏み出したのだった。

ファクトリー活動を休止していた期間、ヤマハは眠っていたわけではなかった。1969年からの4シーズンは市販レーサーの開発・提供に注力し、350ccのTR-2と250ccのTD-2を発売。同年西ドイツ GPではTD-2を駆るケント・アンダーソン(スウェーデン)が市販レーサーでWGP初優勝を達成するなど、WGPをはじめ各国を走っていたのだ。

1970年はロドニー・ゴールド(イギリス)、1971年はリードが、いずれも市販TD-2でWGP250ccタイトルを獲得。当時のランキングもTD勢が上位を独占し、1969年はランク上位20名中10名、1970年15名、1971年18名がTDライダーだった。アマチュアレース用として開発したTDが世界のトップカテゴリーでNo.1の支持を得ていた。

市販レーサー開発の裏では、500ccを照準としたファクトリーマシン「YZR500」と、デイトナ200マイル用の700ccを同時進行で開発していた。開発効率や技術的な信頼性を確保するため、TD(250cc)やTR(350cc)の2気筒エンジンを二つ並べ、それぞれ直列4気筒の500cc、700ccに決まった。市販レーサーのノウハウを存分に生かしたのだ。

FIMは1972年、新カテゴリーとして「F750」を制定。1973年からはWGPとは別日程の独立シリーズが組まれた。この「F750」の将来性にファンは期待を寄せていた。

英断と500cc世界チャンピオンの獲得

1973年、序盤から好調だったヤマハだったが、第4戦イタリアでアクシデントに襲われた。250ccレースでの多重クラッシュに巻き込まれたサーリネンが帰らぬ人となったのだ。喪に服しヤマハはその後のファクトリー参戦をキャンセルした。

この頃、世界の経済に地殻変動が起きていた。1973年2月、1ドル=308円だった固定相場制は変動相場制に移った。日本の輸出産業にとっては芳しい話ではなかった。同年10月、中東の産油国による原油価格引き上げに端を発し「第1次オイルショック」に襲われ、先の見えない暗闇に入った。

その中でも熱意は強かった。1973年12月、7年連続WGP500チャンピオンでイタリアの英雄、アゴスチーニをチームに迎えた。発表時、取締役江口秀人は「情勢は厳しいがモータースポーツを広げるヤマハとして、これまでの姿勢は継続する。レースは技術成果を迅速に高める収穫もある。技術探求の姿勢はいかなる状況にあろうと持ち続けたい。アゴスチーニ選手の獲得は、この2つの姿勢を貫く意志」と静かに語った。

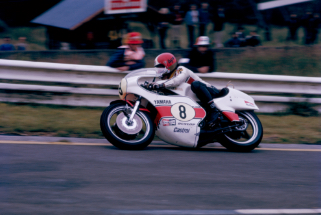

迎えた1974年、アゴスチーニのデビューは3月の「デイトナ200マイル」。アゴスチーニは仕上がったばかりのTZ750を駆り、初のデイトナながら貫禄の走りで優勝。その勢いのまま翌月WGP欧州ラウンドに渡ると、ザルツブルク、オランダで優勝。チームメイトのチューボ・ランシボリ(フィンランド)もアンダーストープで優勝し、ヤマハは500ccフル参戦初年度ながら500ccをはじめ、125cc、250cc、350ccでもメーカーチャンピオンを獲得する勢いを見せた。

続く1975年はアゴスチーニと金谷の布陣。YZR500を駆る二人は、MVアグスタ(リード)や、ランシボリ、バリー・シーン(イギリス)というスズキ勢を相手に健闘しアゴスチーニがチャンピオンに輝く。アゴスチーニにとっては、MVアグスタ時代以来3年ぶり、ヤマハにとって500ccでの初のライダータイトルとなった。

YZRの戦闘力を支えたのは金谷だった。同年ザルツブルクで500cc初優勝を果たしたが、アゴスチーニが西ドイツ、イモラと連勝して調子を上げると、金谷は以後の出場を取りやめ日本へ戻りマシン開発に注力した。

「あのままシリーズ戦に参戦していれば金谷は確実にチャンピオン候補だった」というメディアの声も聞かれたが、ヤマハは金谷を帰国させ、技術者、メカニックらと一丸となってアゴスチーニのチャンピオン獲得を目指した。このチームワークこそが、ヤマハのレーシングスピリットなのである。

二つの技術

モノクロスサスペンションとYPVSは1970年代のヤマハのロードレース用ファクトリーマシンの性能に大きく寄与した。前者は1974年のYZR500から織り込まれたもので、ショックを燃料タンク下に配置することで、従来よりもホイールトラベルを長くでき、マス集中が図られ操縦安定性を向上させた。

YPVSは2ストロークの性能向上を図るもの。1977年、フィンランドGPでジョニー・チェッコット(ベネズエラ)が乗ったYZR500(0W35)で初搭載された。1978年は0W35Kという型式のYZR500へと進化し、キングことケニー・ロバーツ(アメリカ)の1978〜80年までの3連覇を強力にバックアップした。

二つの技術は、最初からロードレースでの戦闘力を狙って開発が始まったものではなく、別のステージから生まれた。前者はモトクロスから、後者は排ガス対策・環境性能を求めた研究からだ。モノクロスサスペンションは、ベルギー人で工業大学の教授だったルシアン・ティルケンスの考案だった。ヤマハはこの特許権の譲渡を受け実用化。モトクロス用マシンに投入し1973年にはモトクロス世界選手権の250ccでチャンピオン獲得に大きく貢献した。

当然ながら単なる流用ではない。「モトクロッサー用と構造的な違いはありませんが、セッティングを変更。アダプターを噛ませての全長を調整、減衰力調整機能などの煮詰めが必要でした。クッション性能の向上とマス集中化によりハンドリングが向上したとライダーは評価しました」とエンジニアの杉本誠は語っている。

YPVSは排出ガス規制に対応する研究から派生。1970年、米国では大気浄化法の改正により排出ガス規制が強化され、各社は排気ガス浄化の研究を進めた。4ストロークに比べ2ストロークの排ガスに占めるNOX(窒素酸化物)の割合は10分の1前後だが、吸排弁のない2ストロークでは吹き抜け現象によりHC(炭化水素)が逆に多く、これを削減することが課題だった。

その対策の過程からYPVSは生まれた。エンジン回転数に応じて排気ポートを設けたバルブを動かす仕組みは、高回転でのパワーそのままに、低中域から良好につながる特性を引き出した。「ロードレースへの効用という意味でYPVSの威力は大きいもので、ヤマハのテストコースでは2秒のアドバンテージがありました」と技術者は証言している。どちらも今日、ヤマハの技術を象徴する技術として進化しながら、輝き続けている。

栄光と哀愁の3連覇、破竹の13連覇

1976年、世界的に不透明な経済を鑑み、ヤマハは日本以外でのファクトリー参戦を休止したが、ファクトリーマシンは欧州のインポーターを経由しトップライダーに渡りWGPを盛り上げ続けた。現地の関係者・技術者との交流も味方にしたという。「社員中心で活動していた1960年代とは違い、75-76年頃はベンダーさんやスポンサーなどチームに関係する人が増えていった。それで視野が広がった。これはヤマハがレースを継続できた要因。純血主義だけでやっていても駄目なのだ」と当時の監督は振り返っている。

その1976年のWGP500ccでは全10戦中スズキが8勝。MVアグスタとヤマハが1勝に終わった。RG500を擁するスズキが力をつける中、ヤマハは体制を一新して1977年に臨んだ。スティーブ・ベイカー(アメリカ)とチェコットが新たなYZR500を駆るが、スズキのシーンが、スクエア4気筒を駆り2年連続でタイトルを獲得した。ヤマハ勢は、ベイカーが未勝利ながらランキング2位、チェコットは2勝したがランキング4位に終わった。

旗色が変わったのは1978年。この年、ロバーツがチームに加わった。マシンはYPVS装着のYZR500(0W35K)だった。AMAのダートレース出身のロバーツはスリックタイヤとハングオンスタイル、モーターホームを持ち込み、GPのハードとソフトを少しずつ変えていった。

1978年からのロバーツの活躍は、多くのメディアで紹介され、今さら語るまでもないが、1979年の開幕前のテストで転倒負傷したロバーツの言葉を復唱しておく。病院で4週間を過ごすことになったロバーツは、「あのときヤマハの部長が見舞いにきて契約書にサインして欲しいと言ってくれた。みんなキミを待っている、と。人間関係もすごく大事にするチームなんだ」と。

そして4月のザルツブルクで復帰したロバーツはYPVSを搭載する2代目のYZR500(0W45)を駆り優勝。結局シーズン5勝でV2に輝き、その勢いは1980年のV3へと続いていった。

この1979年はロバーツの他に、チェコット、クリスチャン・サロン(フランス)がファクトリー参戦し0W45を駆った。この0W45は、0W35、0W35K、0W45、0W48(アルミフレーム)、0W48R(両外側後方排気)、0W53と6代に渡り進化した直列4気筒YZR500の中核モデルで、1980年発売の市販ロードレーサーTZ500のベースとなったモデルである。

500ccを超える頂点レースになる可能性が期待されたフォーミュラー750(F750)は1977年から世界選手権格式のシリーズ戦となった。ヤマハはYZR750を投入、プライベイトライダーはTZ750を駆り盛り上げていた。

ヤマハはモノクロスサスペンションなどの仕様を織り込んだ新型TZ750を発売。当時のWGP250や350を席捲していたTZ同様に、他社の追随を許さずF750がグリッドを埋めた。1977年はベイカーがYZR750で、1978年はチェコットがYZR750で、1979年はパトリック・ポンス(フランス)がTZ750でタイトルを獲得し、ヤマハはF750で3連覇を遂げた。

しかし最高出力160PS、テストでは300km/hに達する性能は、当時のフレームやタイヤの性能からは飛び抜けた存在で、シリーズ戦は全戦の合計ポイント制なので、体制に余裕のあるチームに有利に働いた。その背景からF750はわずか3年で哀愁のピリオドが打たれる。

とはいえ米東海岸ではヤマハの2ストローク大排気量レーサーの活躍が続いた。デイトナ200マイルでは1972年のドン・エムデから、4ストローク(スーパーバイク)主体となる前、1984年のロバーツまで13連勝を成し遂げ、ヤマハの存在抜きには“デイトナ200マイル”は語れないと言われている。

一方、WGPは1979年にホンダが11年ぶりに復活を遂げていた。これにスズキを含め、1980年代以降は、日本メーカーのタイトル争奪戦時代へと入っていくこととなる。

先頭へ