DAYSIN THE STUDIO

それがどこでどのような人たちに

使われるのか。

文化、生活様式、嗜好は情報だけでは

掴むことが出来ないことがある。

ヤマハの技術開発がそうであるように

デザイナーもまたスタジオを飛び出し、

日本国内はもとより

海外のさまざまな場所に身を置いて

現地を体験する。

スケッチのはじめの一筆は、

現地で引かれるのである。

「まずは日本で担ぐ練習をしてから出かけていく。担げなければ市場に行っても調査や検証ができないから」

一般地では、大切な財産の一つである船外機を自宅や倉庫に保管する。漁に出かけるたびにその船外機を運び出し、クルマやリヤカーに乗せて水辺へと向かう。到着すれば、また担いで船まで運ぶ。もちろん漁が終われば倉庫にしまうまでその逆の動作が必要になる。

こうした市場では「担げる形状・重量」が重要な開発要件の一つである。「自分が担げないものを、お客様に担がせるわけにはいかない」。

4ストローク・エンデューロの先行開発のため、アフリカ、南米、東南アジアを設計者と二人で歴訪したデザイナーもこれと同じ体験をした。

それはボートに同船し、漁の一部始終をリサーチするのと同じくらい重要なこと。そして、プロダクトの線を引きながら「この船外機は担げるか?」と自問する。

文化、宗教、自然環境、生活習慣が異なる海外の人々に受け容れられ、悦んでもらえる製品を届けるにはどうしたらいいか。

ヤマハはとにもかくにもスタッフが現地に飛び込み、その地の人々の暮らしを観察する。それは、企画部門、開発部門、営業部門だけでなくデザイン部門も同様である。

コミューターは、日常生活に溶け込んだ乗りもの。時代の空気を採り入れたカラーリングやグラフィックは、スポーツモデルとは異なるセンスを要する。しかし、単に現地に飛びトレンド調査をして、デザインに反映させることは非効率であり、ヤマハとしてのデザイン一貫性を保てない。

時代を先駆けスピーディーに製品化するため、デザインチームはカラーリングやグラフィックのトレンドを予想し、ヤマハ製品として展開していく手法を常に磨き続けている。その国の普遍的な部分である文化、宗教、生活習慣などを縦糸にとり、その国特有の流行や世界的なトレンドなど時間的に変化していく文化的要素を横糸に、ヤマハの向かうべき次の方向性を探っていくというものだ。

やみくもに感性頼みでデザインを起こしていくのではなく、論理性や科学的な思考も重要なのだ。

「おはよう」。

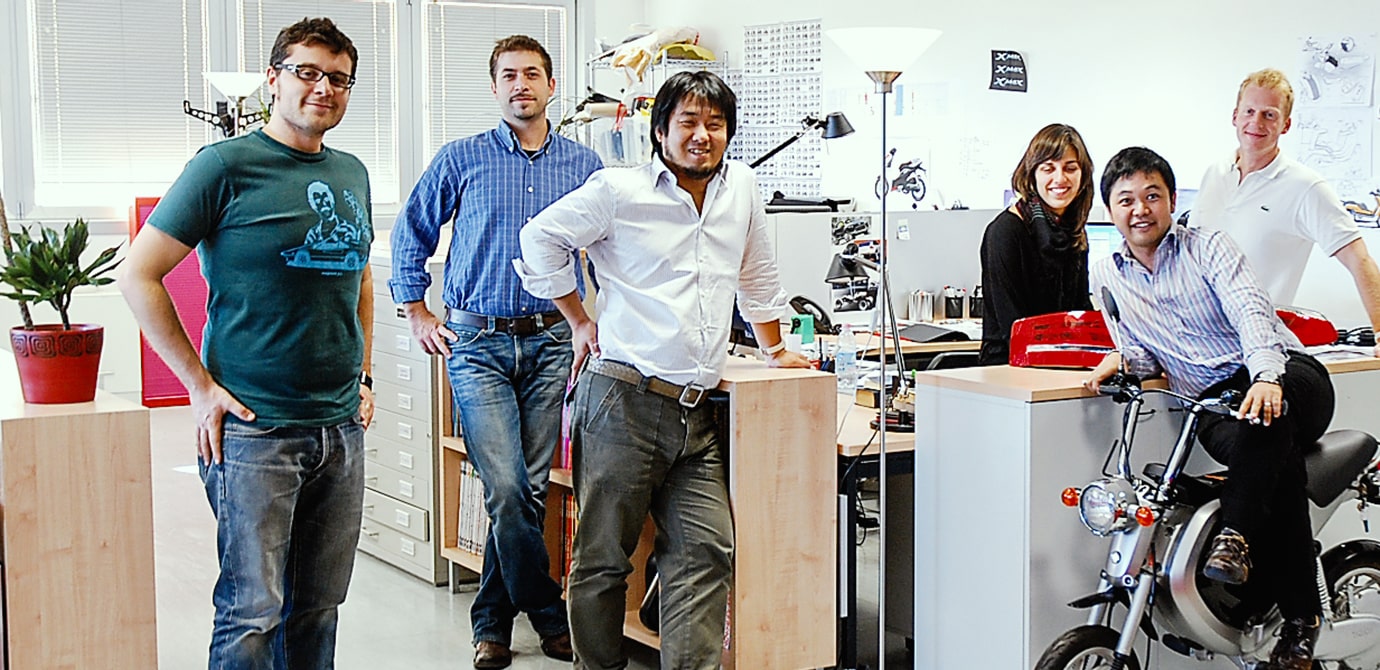

イタリアの現地法人のオフィスの掃除を担当する女性は、その日本人デザイナーが出社するとモップを動かす手を止めていつもにっこり挨拶した。

しかし、その後が少し怖い。鋭くねっとりとした視線を足もとから少しずつ上げて、時間をかけて頭のてっぺんまでチェックする。そして「うん、今日のシャツはなかなかね。でもあなた。その靴、一週間履きっぱなしじゃないかしら」などと言う。

ミラノの人々は、仮にYAMAHAを知らない人がいたとしてもTMAXの名前は皆知っている。

「あのスタイリッシュなTMAXをデザインする人ってどんな人かしら?」と興味津々だ。

見られている――、という緊張感。それは市場に送り出したプロダクトが評価を受けるのとはまた違う種類のものだろう。

あなたが身を置くその場所には居ずまいを正すような視線はあるか?自分にそう問いかけてみることも時には必要かもしれない。

海外モデルをデザインするにあたり、日本の中で考えていても自ずと限界がおとずれる。たとえ情報を収集したとしても情報は情報でしかなく決め手にはならない。現地に飛び込まなければ見えてこないもの。それを体験的に得るためにデザイナーは自ら海外へ飛んでいった。

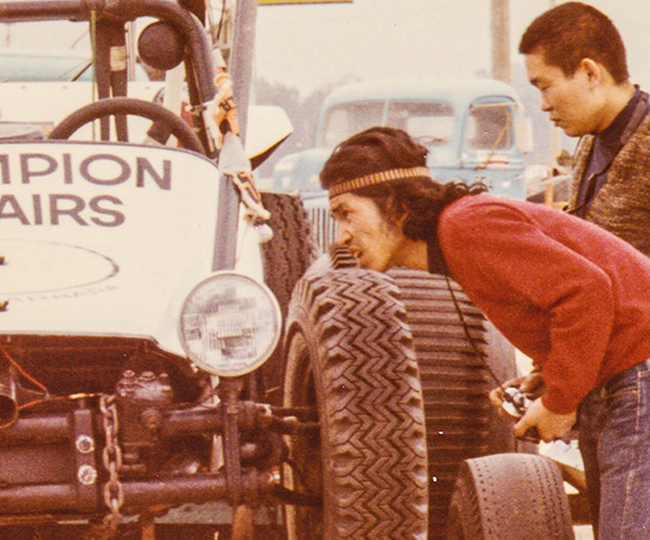

初代VMAXの開発時、担当デザイナーはロサンゼルスに駐在していた。

彼はロサンゼルスの住人となり、田舎町で繰り広げられるドラッグレースを観察し、アメリカンマッスルカーに乗り、自らバイクを駆ってアメリカ大陸横断の旅をするなどの経験をした。触れると脈動を感じるような、そんな生のアメリカンスピリットを探すためであった。

GKデザイングループは、60年代にロサンゼルスに、80年代にアムステルダムに現地法人を開設し、デザイナー達を現地に送り込んだ。

しかしながら、彼らのミッションはそこでデザインをすることだけでなく、現地スタッフと共に働き、その地の人々や文化が紡ぎ出す美意識を自らの身体に蓄積させることであった。