Vol.2 Yamaha Handling 伝説の誕生。 Birth of the Legend.

レースのヤマハ……ブランド・イメージのひとつにもなっているレースとヤマハの切っても切れない縁は、’57年の浅間火山レースでホンダに勝つことから始まった。その後、カタリナのUSグランプリに遠征、’61年からは本格的に世界GPへ参戦を開始。まもなく世界GPでタイトルを獲得することとなり、'68年を最後に撤退するまでのヤマハ・ワークスマシンの進化は目を見張るものだった。もちろん250ccで40psだったものが70psに達するなどエンジン・パワーの飛躍的な向上が主軸ではあったが、ヤマハは他と違ってライダーが扱いやすい特性を狙うなど既にコーナリングを主体に開発をしていたのだ。今回は、実際に乗っていたライダーの証言を含め、いかに他に先んじてハンドリングを追及していたか具体的に解析する。

(以下、本文は1996年のライダースクラブ誌の記事に加筆修正した)

根本健

1948年、東京生まれ。慶應義塾大学文学部中退。

16歳でバイクに乗り始め、’73年750cc全日本チャンピオン、’75年から’78年まで世界グランプリに挑戦。帰国後、ライダースクラブ誌の編集長を17年にわたり務め、多岐にわたる趣味誌をプロデュースする。

現在もライフワークとしてAHRMAデイトナレースに参戦を続けている。

GPマシンで培ったシャシー開発のノウハウ

「あの頃からの伝統ではないかと思うんだけれど、確かにヤマハはライダーの評価、位置づけが高いメーカーと言える」。古くからのファンならその名を知らないはずのない本橋明泰氏が当時を振り返って語ってくれた。本橋選手と言えば、'60年代からヤマハ・ワークスライダーとしてヨーロッパの世界GPレースにも参戦した大先輩で、その頃の僕にとって憧れのひとり。当時レーサーでは珍しい大卒のインテリ派ライダーという異色の存在でもあった。思い出すのが’66年の富士スピードウェイでの世界GP最終戦。

他のヤマハ・ライダーが250cc、125ccとも最新の水冷4気筒マシンを走らせていたのに対し、若い本橋選手だけ空冷ツインのRD56(250cc)と水冷ツインのRA97(125cc)を与えられながら、果敢に攻めて上位をゲットしていたからだ。本橋選手はヤマハが多気筒多段ミッションのGPワークスマシンでの参戦を撤退してから後の市販レーサー時代でもヤマハ・ライダーのリーダー的存在で、ホンダの隅谷選手やカワサキの和田選手との一騎打ちという歴史に残る名勝負を展開、同じレースを走る後輩として、僕も何度となくアドバイスを受けた。

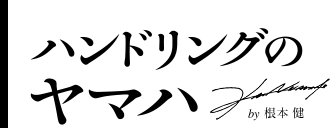

第2回浅間火山レース(1957年)には、新開発の250ccのYDレーサーと125ccのYAレーサーを投入

「マシンに乗るのはライダーなのだからその要求に対して何とか答えようとする姿勢が根本的にあった。ハンドリングをああしたい、こうしたいと言うのにも何らかの対策をしてくれる。そのレスポンスは凄く早かったですね。異常なくらい全員が一丸となってその仕事に集中していた」。「ヤマハ・チームに入った当時はそういうものだと思っていたけれど、後で当時の他のメーカーにいた人たちがどうだったのかが分かってくると、ヤマハのライダーとのつながりは異色だったことになる。他ではレースと言うのは実験セクションの延長上にあって、会社のテストライダーがレーサーを走らせるのがほとんど。ヤマハの場合、レーサーを走らせるのは契約ライダーだった……」。「ハンドリングという意味で私が最初に体験したのは’62年のTD-1ですね。鈴鹿の最終コーナーを全開で下りてくるには喰いつきの良いタイヤだとあおられて……グリップの良くないタイヤだと問題ないしタイムも出た。ハンドリングの良し悪しで差がつくということに初めて直面した」。

1967年のマン島TT・125ccクラスで、♯10フィル・リードが優勝、♯12本橋明泰は3位に入賞

やはり実際に乗っていたライダーは、ハンドリングの重要性を既に認識していたわけだ。その声にヤマハのエンジニアたちは耳を傾け、早くから対応してノウハウを積み重ねていた。その集大成が数年後のRD05。ヤマハにとって250ccで初の4気筒マシンで発生したハンドリングの問題に対して、解決策が具体的に反映されていった。「RD05は4気筒になってパワーは出たが重くなった。ハンドリングも乗りにくい面があってRD56(空冷ツイン)の方が速いケースがあったほど。

そこでRD05は根本的にやり直すことになり、コンパクトにして重心を下げた。これがRD05Aで、車体が大きく500のようなイメージの250だったのが125のようなイメージに変わってしまった」。「この重心を下げるというのを、ヤマハは徹底してやっていた。ただあまり低くするとフットレストなどが接地してしまう。エンジンの搭載位置なんか持ち上げた方が路面に当たらなくてラクですよネ。ところがヤマハは可能な限り下げるんです。コーナリングでフットレストやカウルのアンダーカバーが路面と擦る。ブーツもちょっと出すとすぐにつま先が削れてしまう」。

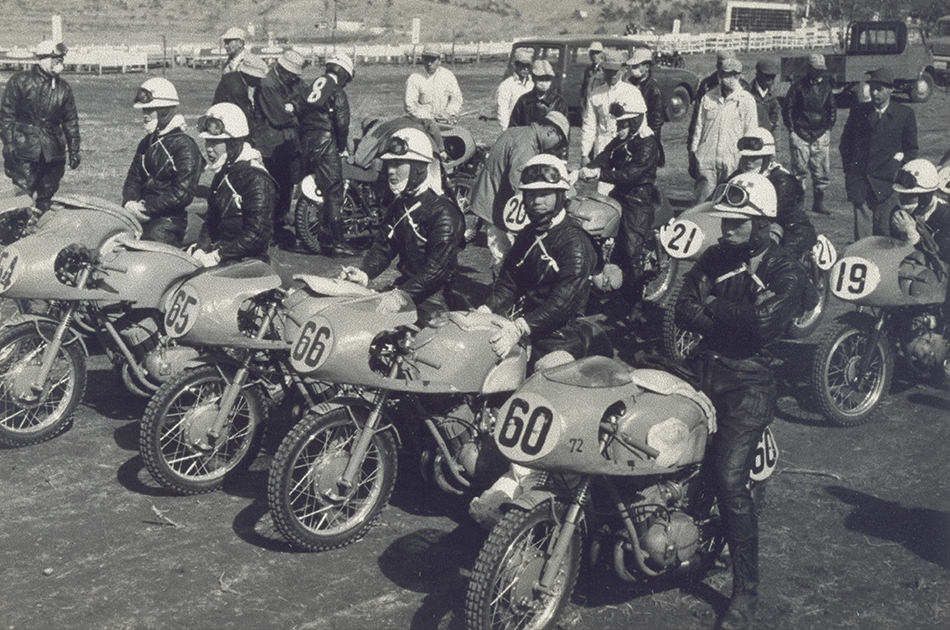

軽量・コンパクト化をはかった250cc・V型4気筒のRD05A。1967年から世界GPに投入され、同年フィル・リード(写真)とビル・アイビーが6勝を挙げた

そういえば僕の乗ったTR3やTZ350もカウルのアルミ製アンダーカバーが路面と擦れていた。カウルはエンジンに触れるほどピッタリしていたから、ヤマハは路面と擦れるのを知りながらそれでも重心を下げていたわけだ。「そういえばRD05にはキャスター角を変えられる装置も付けていた。ホイールベースを変えるのではなく、このキャスター角を低速コースと高速コースとで変えられるようにしてあった」。

これには驚いた、ハンドリングの追及が'65~'66年で既にそこまで及んでいたのは初耳だったからだ。ヤマハのコーナリング良かったのはこうした根拠があったことになる。「ヤマハは間違いなくコーナーは速かった。125のRA97という2気筒のマシンは、他が4気筒になっても戦えたほど。結局ヤマハのエンジンはトルクがあるんですネ。他がトルクを無視して最高速を狙っていくとパワーバンドがどんどん狭くなり、ミッションの段数を稼がないと繋がらなくなる。ヤマハは立ち上がり加速が良いということを常に意識していましたから。コーナーを速く走る秘訣はこのときのトルクがなければダメで……他は12速もあったのにRA97は8速で始めて最後は9速」。この125の闘いは4気筒になってスズキやカワサキが14速まで行ったのに対しヤマハのRA31は9速を守り通していたのだ。僕はレースを始めた頃、カワサキ系チームに所属していたので15,000rpm以上という高回転で1,000rpmに満たないパワーバンドと14速ミッションに苦労していた先輩の姿を間近に見ていた。なんという違いだったのか。(後編へ続く)

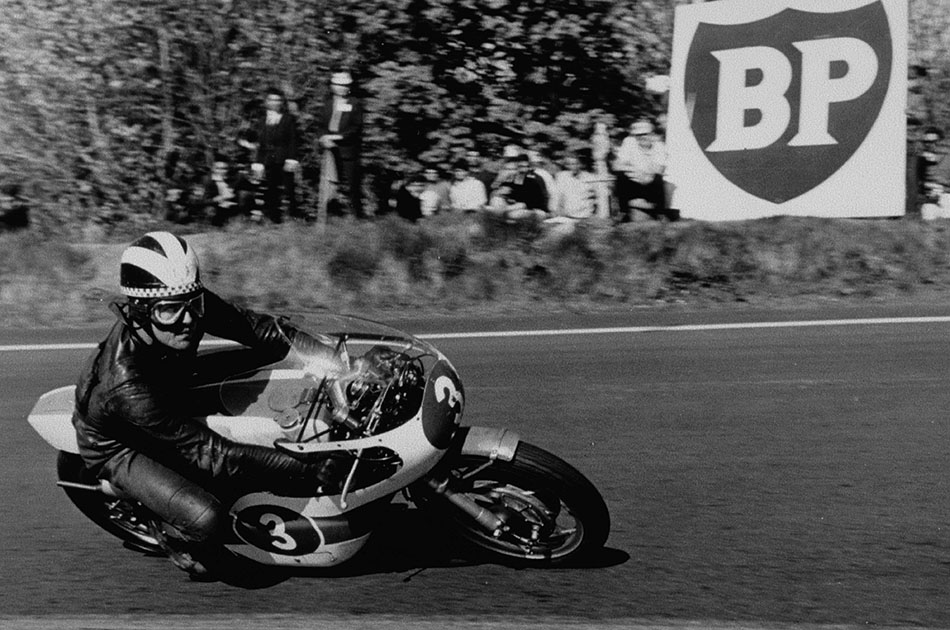

レーシングマシンをテスト中の本橋選手