Vol. 8 ネイキッドのスポーツバイクらしさは どこで感じるのか。 レプリカとは異なるハンドリングの感性追求

レプリカ人気の終焉に続いてネイキッド・ブームとなった日本国内のマーケットに、後発となったヤマハはご存じXJRを投入、大成功を収めたのは記憶に新しいところだ。そのライバルが群雄割拠するなか、成功の鍵となったのは他でもないこれまで培ったヤマハのハンドリングに対するこだわりだったのである。ネイキッドでもただ懐かしい'70年代のコンベンショナルなバイクを目指すのではなく、スポーツバイクとしての醍醐味が大きくなくてはならない……XJR400は空冷ながら4気筒を高回転域で楽しむスポーツ性を主張し、ハンドリングも安心感をベースにエンジンをまわした領域での走りに焦点を絞り込んだ。また続いてビッグネイキッドのXJR1200も開発、こちらは国内で使われる状況を徹底的に解析した。ハンドリングを活かすも殺すもビッグなトルクの出方ひとつというあたりに、XJR1200のライバルとの違いが象徴されている。この2機種のXJRの成功こそ、ヤマハのハンドリング追求の成果といえるだろう。

(以下、本文は1996年のライダースクラブ誌の記事に加筆修正した)

根本健

1948年、東京生まれ。慶應義塾大学文学部中退。

16歳でバイクに乗り始め、’73年750cc全日本チャンピオン、’75年から’78年まで世界グランプリに挑戦。帰国後、ライダースクラブ誌の編集長を17年にわたり務め、多岐にわたる趣味誌をプロデュースする。

現在もライフワークとしてAHRMAデイトナレースに参戦を続けている。

後発としてネイキッドの走りから解析する

国内マーケットは全盛だったレプリカ・ブームも下火になり、'90年代に入るとネイキッド・ブームがはじまった。火つけ役はいうまでもなく'89年に登場したカワサキのゼファーだ。カウルのないスポーツバイクという意味では、既にレプリカ全盛期にもスズキのバンディットやホンダのCB-1が存在した。しかしハンドルバーがセパレート・マウントの前傾度のきついライポジであるなど、レプリカのキャラクターに近い。対してゼファーはパイプハンドルの完全なアップライト・ポジション、スタイリングもよりコンベンショナルなもので4気筒が全盛期を迎えた'70年代をイメージさせるスタイリングで一躍人気車種となったわけだ。ホンダも'92年、CB400スーパーフォアで追随せざるを得なくなるほど、スポーツバイクの価値観は大きく変わったのである。

静観していたヤマハも'93年にXJR400を投じた。「ネイキッドの検討をはじめたきっかけはCB-1でした」。レプリカ時代のカウルレス・スポーツバイクは、レプリカの深くバンクするコーナリングを目指したハンドリングと差をつけるため、軽快でシャープな方向を明確にしたものだった。猪崎次郎氏(開発当時:第2プロジェクト開発室・実験担当・技員)をはじめ実験グループのスタッフにとって、これはヤマハのハンドリングコンセプトの“安心感のある”キャラクターとは逆行していて懐疑的だったようだ。

「CB-1やバンディットなどとの対比で自分達がつくるべき方向がみえてきた。そうこうしているうちにゼファーでネイキッド・ブームになった。ただゼファーもピンとこなかったんです……」。

唐突に感じるような過度な軽快さやシャープさは嫌うが、スポーツバイクとしてパフォーマンスを楽しむ躍動感は絶対に欲しい、XJR400の基本コンセプトが絞り込まれてきた。「ライバルをすべて題材にできたので、後発になってしまったもののこれはメリットとして強みでしたね。ただスポーツ性といっても、ネイキッドとして線引きをどこに設定するかは検討を重ねた。限界に近いところまで攻めたくなるレプリカの気持ち良さってあるじゃないですか。ネイキッドはそこまでいこうと思わせないフィーリングが欲しい、たとえばしなやかなフレームだとこれを感じられるでしょうね。それとレプリカはライダーにとって路面からの情報は多い方が良かった。しかしネイキッドはタイヤやサスからのコツコツが伝わり過ぎると怖さにつながる……」。

感性として一番大事なところのキャラクターが明確になったわけだ。

エンジン特性が活きるハンドリングに

こうしたキャラクター設定からライディングポジションも決まったほど、XJR400は事前に要素の検討ができていた。「以前パイプハンドルでスチールパイプ・フレームの車体というと、フットレストはスイングアーム・ピボットより前にありましたよね。もちろん'70年代までがそうだったからといって、最新のXJR400にそれは踏襲できない。しかし、デザインも傍らに昔のXJ400を置いて進めていましたから、どこかで旧いバイクになっちゃうんじゃないかという疑心暗鬼もあった。でもデザインが完成すると、フォルムはコンベンショナルだけれどやっぱり新しい。安心しました」。

「先輩達はゼファーが売れている影響もあって“バイクらしいバイクをつくれば良いんだ”とアドバイスしていく。これはオリジナリティを出そうとして人気のネイキッド・ブームから外れたものにするなヨ、というプレッシャーにも聞こえる。旧いバイクをつくるんじゃないゾ、

そう意識していたからかなり抵抗感がありました」。

結局、XJR400は同じ4気筒でも空冷でありながら高回転域までまわすと醍醐味感が楽しめるというところにスポーツ性を主張したキャラクターがセールスポイントになった。

「シェイクダウン・テストで、発進するとき低中速域でクラッチをつなぐとヒュウンと回転が落ちてしまうんです」。実際に走行テストを担当した小島儀隆氏(開発当時:第2プロジェクト開発室)が開発当初の様子を語ってくれた。10年近くもレプリカばかりつくってきた開発陣の、エンジニアリングの手段はレプリカのテクノロジーにならざるを得ない。

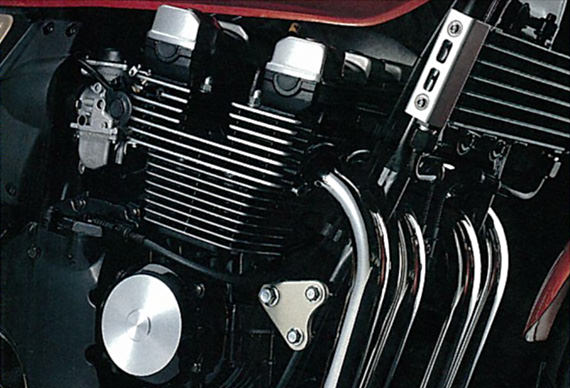

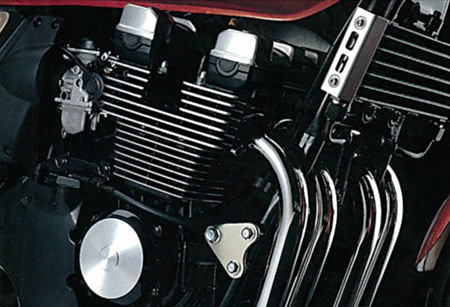

XJR400(1993年発売)

400ccクラスでは最後発の93年にデビューしたXJR400。空冷4気筒エンジンは出力カーブの途中に谷を意識的につけることで”高回転粋での気持ちよさ”を強調した設定。ハンドリングはこのエンジン特性を、最大限生かせるものとされた。”空冷400cc最速”のスペックやエンジン造形の美しさなどが多くのファンを獲得している。

「半クラッチを使わないとつながらないんです。イメージしたネイキッドのキャラクターではなかったですね。14,000rpmもまわるレプリカつくってきたのを考えると仕方ないですが……我々も陥りやすいんですが、ビッグバイクから考えると400はこんなものと決めつけてしまう危険性があります。でも50ccからステップアップしてきたライダーにとって、XJR400は400ccもある大きなバイクなんです。だからラフにクラッチをつないでいけるフィーリングは大事にしたかった」。

「ハンドリングもこの段階ではサスを含めてシャシーが硬すぎる感じでした。これだとレプリカ的なフィーリングで身構えてしまう。どうしても気負うところがありました」。

そうしたヤマハ流400ネイキッドのコンセプトに添って、基本的な要求を取り入れながらXJR400はスタッフが最後までこだわったスポーツ性をアピールするキャラクターにまとめられていく。

「エンジンは4,000rpmを越えると回転を上げるにつれてパワーが高まるんですが、敢えて6,000rpmに谷(上昇していく出力カーブが折れるように変化するポイントをそう感じる)をつけた。この段つきパワーカーブで高回転域までまわすと気持ち良いフィーリングが出たんです。エンジン出力に規制があるなかでは、こうした味つけをしないと楽しめる感性が得られない、ひとつの例です」。

XJR400空冷4バルブエンジン(1993年モデル)

主なスペックは最高出力53ps/11,000rpm、

最大トルク3.5kgf・m/9,500rpm

XJR400R(1995年発売)

1995年からは、オーリンス製リヤサスペンション、フロントブレーキにはブレンボ製キャリパーを装着したRが追加された

「サスもそうしたエンジンが高回転のときの車速に合わせたセッティングにした。最終段階で社内の人に乗ってもらったら、ライバルに比べてRサスが硬い、シートも硬いと言われてしまいました。売れているライバルに似たフィーリングにした方が無難だという消極的な意見まであって、正直なところ参りましたね。しかし、最後発で敢えて空冷4発がエンジンの回転を上げて気持ち良く走れるというキャラクターに、どうしてもハンドリングを合わせたくてテストコースで徹底的にセッティングしましたから」。

ネイキッドは、一言でいえば“コンベンショナルなスポーツバイク”ということになるが、実際のスポーツバイクとしてのキャラクター設定は、ハイパフォーマンスが簡単に手に入る技術力を持った後では、意外に落としどころの難しいデリケートなところになるわけだ。

結果的に、あくまでも安心感のあるヤマハ・ハンドリングのポリシーを譲ることなく、それでいて活気あふれる走りという絶妙なバランスのXJR400を世に送り出した。

そして、XJR400はデビュー後瞬く間にトップセラーの位置に駆け昇ったのである。

(後編へ続く)

小島儀隆氏

(インタビュー当時:第2プロジェクト開発室)